정부 "유아교육도 국가책임" vs 사립유치원 "문 닫거나 헌납하란 말"

위기감 커진 사립유치원들 '집단 휴원' 예고

"국공립 늘려 40% 수용하면 사립 1000곳 폐업

학교법인 수준 회계·감사는 '비영리 강제전환'

수십억 투자한 원장은 인건비만 가져가라니…"

◆“정부 돈 들어가니 감사 불가피”

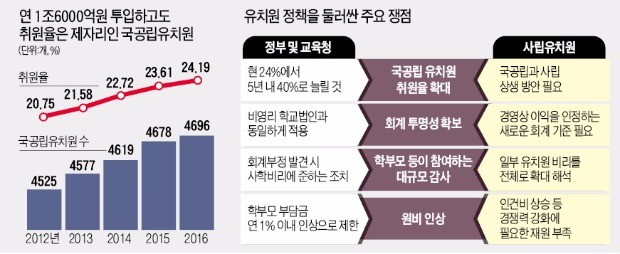

전국 4000여 개 사립유치원이 가장 우려하는 것은 정부의 국공립유치원 확대 정책이다. 문재인 정부는 내년부터 2022년까지 적용하는 2차 유아발전계획안을 준비 중이다. 국공립유치원의 취원율을 현 24%에서 5년 내에 40%대로 끌어올리겠다는 것이 핵심이다. 유치원 숫자로는 사립과 공립이 각각 4291개, 4696개지만 원아 수는 사립이 53만 명으로 국공립(17만 명)을 압도한다.

사립이 주로 도심에 분포하고 있어 원아 밀집도가 높은 게 이 같은 결과를 낳았다. 한국유치원총연합회 관계자는 “국공립유치원의 취원율을 높이겠다는 것은 결국 도심에 나라가 운영하는 유치원을 많이 세우겠다는 의미”라며 “저출산 추세를 감안하면 사립유치원은 원아 100명인 곳을 기준으로 1000곳쯤 문을 닫아야 할 판”이라고 말했다. ‘공짜’에 가까운 국공립과 20만~50만원가량의 원비를 내야 하는 사립유치원 간 경쟁의 결과는 뻔하다는 얘기다.

◆“정부에 헌납하라는 거냐” 반발

사립유치원들은 정부와의 경쟁에서 고사(枯死)하든지, 공영형으로 강제 전환하든지 양자택일해야 하는 상황이라고 호소하고 있다. 올 2월 마련된 사학기관 재무회계규칙 개정안만 해도 사실상 유치원을 정부에 헌납하라는 의미라는 게 이들의 항변이다.

다음달 1일부터 시행되는 개정안은 유치원과 어린이집 등 유아교육기관에 대한 회계와 감사를 비영리기관인 학교법인과 동일한 기준으로 하도록 규정하고 있다. 이에 따르면 유치원 원장(투자자)은 경영에 따른 이익을 취할 수 없다. 김 부회장은 “유치원 재산은 매매도 불가능하고, 은행에 담보로도 잡힐 수 없다”며 “30억원을 들여 건물을 짓고 유치원을 운영한 원장이 법에 어긋나지 않고 받아갈 수 있는 돈은 원장 인건비 정도”라고 지적했다.

이에 대해 서울교육청 관계자는 “누리예산으로 원아 1명당 22만원을 지원하는데 정작 학부모들은 체감하지 못한다는 불만이 많다”며 “세금이 유치원에 들어가는 만큼 엄격한 회계 운영과 감사가 필요하다”고 말했다. 신광수 교육부 유아정책과장 역시 “사립유치원 중 84%가 법인이 아니라 사인(私人) 경영”이라며 “투명성 제고가 필요하다”고 강조했다.

사립유치원의 지위를 무엇으로 볼 것인지가 갈등을 풀 수 있는 열쇠라고 전문가들은 지적한다. 교육 기부라는 차원에서 학교법인을 운영하고 있는 사립재단과 생계형 자영업자나 다름없는 사립유치원을 동일하게 취급하기 어렵다는 얘기다. 유치원총연합회 관계자는 “국공립을 신설하려면 비용이 5조원 이상 들지만 기존 사립유치원을 정당한 대가를 지급하고 공영화하면 1조원대로 줄일 수 있다”고 말했다.

박동휘/김봉구 기자 donghuip@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

!['베니스의 장인들' 르네상스 조선소에 쿵쿵쿵 망치질! 클래스가 달랐던 토즈 전시 [2024 베네치아 비엔날레]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/01.36496137.3.jpg)