"보호무역 정책은 자살골…미국 대기업이 먼저 다친다"

미국 대기업 대부분 수출입 병행

수입억제정책 쓰면 경쟁력 약화

경제학자들 잇단 경고에도

평범한 사람들 반발에 묻혀

자유시장경제 강점 되새겨야

많은 이가 시대 조류가 바뀌고 있다는 느낌을 받고 있다. 이 트렌드를 뭐라고 불러야 할지 모르겠다는 생각에 더 위축된다. 영국 경제주간지 이코노미스트는 최근호에서 ‘신(新)국가주의(New Nationalism)’라는 명칭을 붙였다. 포린어페어스는 ‘세계주의의 종언(The End of Globalism)’이라고 했다. 자국 우선주의, 보호무역주의, 신고립주의, 다양한 이름 붙이기 시도가 진행 중이다.

자유시장경제에 대한 믿음도 흔들리고 있다. 트럼프 당선자는 세계무역기구(WTO)나 자유무역협정(FTA)에 대한 불편한 심기를 감추지 않고 있다. 중국을 극단적인 악(惡)으로 묘사한 책을 낸 피터 나바로 UC어바인 교수를 중용하는 한편 트위터에 연일 전투기가 비싸다, 에어포스원이 비싸다고 쓰며 기업이 알아서 눈치를 살피게 만드는 중이다.

로널드 레이건 전 대통령 때와 트럼프를 비교하는 이들도 있지만 레이건은 자국 우선주의 가치관을 내세운 적이 없다. 오히려 강력한 신자유주의 정책을 실행했다. 역내 자유로운 상품·서비스·인력의 이동을 허용하려 했던 유럽연합(EU)의 실험은 재정정책과 정치체제의 통합이라는 고비를 넘지 못하고 균열로 빠져들고 있다.

학자들은 여전히 이론의 편이다. 유럽 경제정책연구센터(CEPR) 포털사이트(voxeu.org) 등에는 꾸준히 반(反)세계화 시도의 위험을 경고하는 글이 게재되고 있다.

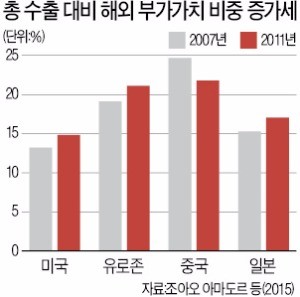

지난 22일에는 수출은 늘리고 수입은 막겠다는 시도가 작금의 기업경영 환경에서 얼마나 무의미한 얘기인가를 다룬 논문이 올라왔다. 앤드루 버나드 미국 다트머스대 교수 등은 미국에서 무역을 하는 회사 중 상위 1%인 약 2000개 기업이 전체 무역의 80% 정도를 차지하고 있으며, 이 중 약 90%가 수입을 병행하고 있고, 이들이 미국 수입에서 차지하는 비중이 66%에 이른다고 지적했다.

연구진은 또 상위 10% 기업의 평균 무역규모가 그다음 10% 기업의 42배에 이르렀고, 상위 1%의 평균 무역규모는 그다음 1% 기업의 15배에 이르는 등 소수의 몇몇 대기업이 대부분의 무역을 담당하는 경향이 매우 강하다고 설명했다.

연구진은 이를 바탕으로 수출은 장려하고 수입은 억제한다는 정책이 실행되면 그 피해를 보는 것은 바로 미국 대기업들이 될 것이라고 주장했다. 이를테면 중국산 부품을 사서 제품을 만드는 미국 회사의 경우 중국산에 대한 관세 상향조정, 혹은 강제적인 위안화 평가 절상은 미국 회사의 경쟁력을 떨어뜨릴 것이라는 얘기다.

이런 주장은 매우 타당하고 익숙하다. 그러나 이론상 세계화를 통해 모두가 더 잘살게 된다는 말이 맞는다 해도 우리 나라, 우리 지역, 우리 가족이 그 혜택을 직접 느끼지 못한다면 다 필요 없다는 게 요즘 기류다. 평범한 사람들은 투표용지를 흔들며 ‘파이가 커져도 내가 못 먹으면 무효’라고 외치고 있다. 정치와 분리된 이론상의 경제는 소용이 없다는 반발이다. 경제학자들의 숱한 경고가 잘 먹히지 않는 원인이다.

이상은 기자 selee@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![MBC '뉴스데스크' 앵커 출신 박혜진, 파격 근황 봤더니 [이일내일]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/01.36513659.3.jpg)