전 대통령…기업 회장…도지사…검찰 수사 어떻길래 극단적 선택 끊이지 않나

"먼지털기식 전방위 압박…피의자들 상당한 모멸감"

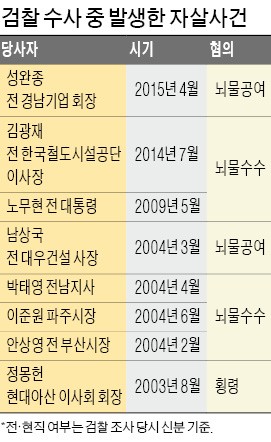

26일 한국형사정책연구원에 따르면 검찰 수사 중 피조사자가 자살한 사건은 지난해 상반기에만 15건 발생했다. 2012년 10명, 2013년 11명, 2014년 21명 등으로 꾸준히 늘고 있다. 검찰 수사로 인한 자살사건이 세간의 주목을 받기 시작한 때는 2003년 8월이다. 당시 정몽헌 현대아산 이사회 회장은 대북 송금 및 비자금 조성 의혹으로 대검찰청 중앙수사부에서 수사를 받다가 서울 계동 현대그룹 사옥에서 투신했다.

2009년 5월엔 박연차 전 태광실업 회장으로부터 금품을 받은 혐의로 검찰 수사를 받던 노무현 전 대통령이 경남 김해 봉하마을 자택 뒷산 바위에서 뛰어내려 스스로 목숨을 끊어 충격을 줬다.

지난해에는 성완종 전 경남기업 회장이 구속 전 피의자심문(영장실질심사) 당일 오전 자택을 나선 뒤 북한산 인근에서 ‘억울하다’는 내용의 유서와 함께 숨진 채 발견됐다. 2014년 7월엔 철도 비리로 검찰 수사를 받던 김광재 전 한국철도시설공단 이사장이 한강에 몸을 던졌다. 그는 검찰 소환조사를 앞두고 가족에게 심적 괴로움을 토로한 것으로 알려졌다.

이 같은 현상의 원인을 두고 갑론을박이 거세다. 검찰 수사에 부담을 느낀 피의자 개인의 선택 문제라는 해석과 검찰의 무리한 강압수사가 문제라는 지적이 나온다. 검찰은 대형 사건을 수사하는 과정에서 별건 수사(주요 혐의와 관련 없는 사건을 별도로 수사하는 것)를 통해 피의자에게 심리적 압박을 준다는 비판을 받곤 했다. 한 전직 검찰수사관은 “전방위 수사의 다른 말은 별건 수사를 포함해 뭐든 털겠다는 것”이라며 “피의자에게 상당한 모멸감과 심리적 압박을 줄 수 있다”고 말했다.

고윤상 기자 kys@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[속보] 공수처, '골프접대 의혹' 이영진 헌법재판관 무혐의 불기소](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.32972297.3.jpg)

![넷플릭스, 가입자 순증 꺾였다…악재 쏟아진 기술주 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240419072033320.jpg)