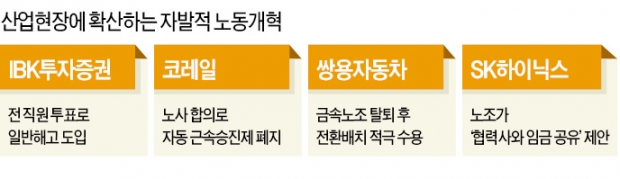

"노사정 대타협 목매다가 일터만 사라진다"

코레일, 경영 평가 낙제점 받아…성과급 줄자 노조 개혁요구 빗발

IBK투자증권, 일반해고 첫 합의…저성과자 걸러내고 임금 올리기로

쌍용차, 개별기업노조로 전환…해고자 복직…흑자전환 기대

IBK투자증권 노사는 지난달 금융권 최초로 일반해고 규정을 도입했다. 일반해고는 업무 저(低)성과자 해고를 의미하는 것으로 정부가 노동법 개정과 함께 추진하는 노동개혁의 핵심이다. IBK투자증권 노사가 일반해고 규정 도입에 합의한 것은 시행 중인 연봉제만으로는 업무성과를 극대화하는 데 부족하다고 판단해서다. 노사 합의로 회사는 ‘무임승차자’를 걸러내는 고용유연성을 확보했고, 노조는 임금 인상과 선택적 복리후생제도 신설 등의 실리를 챙겼다.

▶본지 2월4일자 A1, 3면 참조

2009년 기업회생절차(법정관리)까지 갔던 쌍용자동차는 당시 해고한 근로자 여섯 명을 지난달 복직시켰다. 쌍용차는 이들을 포함해 이때 해고한 170여명과 희망퇴직자 1900여명을 단계적으로 복직시킬 계획이다.

해고 근로자들이 다시 일터로 돌아올 수 있게 된 원동력은 지난해 1월 출시한 신차 티볼리의 성공이다. 티볼리 성공 뒤에는 역시 근로자들의 변화가 있었다.

2009년 고유가 등으로 경영난에 빠진 쌍용차는 법정관리에 들어가면서 2500여명을 구조조정했다. 노조는 77일간 공장을 점거하는 극한투쟁을 벌였다. 하지만 대다수 조합원은 투쟁보다 생존을 택했고, 투표를 통해 민주노총 금속노조를 탈퇴하고 개별기업 노조로 전환했다.

쌍용차 노조는 이후 회사 생존을 위해 총력을 기울였다. 평택공장 생산라인의 인력 이동(전환 배치)도 적극 수용했다. 노조가 강한 자동차업계에서 생산라인 근로자의 전환 배치를 회사가 자유롭게 하는 것은 매우 이례적이다.

쌍용차 노조는 일감이 줄어든 체어맨·코란도스포츠 라인(3라인) 인력 절반을 티볼리를 생산하는 1라인으로 이동하는 데 기꺼이 동의했다. 덕분에 티볼리는 주문이 밀려들어도 생산 차질을 빚지 않고 지난해 6만여대가 팔리며 실적 향상을 이끌었다. 근로자들의 협력 속에 쌍용차는 올해 9년 만의 흑자전환을 기대하고 있다.

공기업에서는 코레일이 개혁의 선봉에 섰다. 전국철도노동조합은 그동안 금속노조와 함께 전국민주노동조합총연맹의 대표적인 강성 노조였다. 하지만 2013년 사상 최장 기간의 철도파업 이후 현장 분위기가 급변했다. 공기업 경영평가가 변화의 단초가 됐다. 코레일은 2013년 경영평가에서 ‘낙제점’(E등급)을 받았다. 최연혜 코레일 사장과 김영훈 철도노조 위원장은 지난해 5월 근속승진제도를 폐지키로 합의했다. 그동안 코레일은 최하위 직급인 6급으로 입사하면 5년 후 5급, 7년 후 4급, 12년 후 3급으로 자동 승진하는 근속승진제를 유지해왔다. 입사 뒤 24년이 지나면 업무성과나 징계 여부에 관계없이 간부급인 3급(차장)으로 승진하는 체계였다.

근속승진제 폐지에 대해 노조 내에서 반대가 심했다. 하지만 이를 변화시킨 것은 조합원들의 힘이었다. 경영평가 낙제점을 받아 직원 1인당 연간 200만~300만원가량의 성과급이 줄어든 것도 이유였지만, 자동승진제나 저성과자에 대한 조직 내의 불만이 크게 작용했다. 코레일 관계자는 “과거 철도청 시절에 입사한 직원 중에는 이후에 들어온 비정규직들과 같은 일을 하면서 3~4배의 연봉을 받는 사람들이 많다”며 “그런 사람들이 시간만 지나면 승진을 하니 동기 부여는커녕 코레일은 비전이 없는 조직이라는 자조 섞인 이야기도 많이 오갔다”고 말했다.

철도노조의 변화가 더욱 눈에 띄는 것은 현재 노조위원장이 민주노총 위원장을 지낸 인물이기 때문이다. 김 위원장은 2010~2012년 민주노총을 이끌었던 ‘투사’였지만 조합원들의 개혁 요구를 거스를 수는 없었을 것이라는 게 코레일 안팎의 분석이다.

SK하이닉스는 지난해부터 연봉 인상분의 일정 부분을 떼서 협력사에 지원하고 있다. 임금공유제를 먼저 제안한 것은 노조였다. SK하이닉스는 1987년 노조가 처음 생긴 뒤 지금까지 무분규 기록을 유지하고 있다. 2008년 글로벌 금융위기 등으로 회사가 위기에 처했을 때 노조가 앞장서 “회사를 살리겠다”고 선언했다. 김준수 SK하이닉스 청주공장 노조위원장은 “채권단 관리, 해외 매각 위기 등 숱한 어려움을 겪으면서 느낀 건 ‘노사는 공동운명체’라는 것”이라고 말했다.

하지만 노동계 대표를 자임하는 양대 노총은 산업현장의 개혁 확산에 곤혹스러워하면서도 ‘역주행’을 거듭하고 있다. 민주노총은 지난달 IBK투자증권을 제명했고, 한국노총과 함께 일반해고 등 정부의 2대 지침이 헌법과 법률에 위배된다며 국가인권위원회에 진정을 냈다. 노·사·정 대타협 파기 선언과 함께 대화에서 이탈한 한국노총은 16일 “노동계가 빠진 상황에서 노·사·정 회의체가 운영되고 있는 것은 법 위반”이라는 공문을 경제사회발전노사정위원회에 보냈다.

조준모 성균관대 경제학과 교수는 “노동조합총연맹은 (노동개혁에 대해) 미시적인 대응을 하는 반면 산업현장은 여론의 동향, 즉 ‘풍향계’를 본다”며 “자발적 개혁 확산은 노동시장 양극화와 청년실업의 심각성에 대한 국민적 여론이 반영된 결과라고 본다”고 말했다.

백승현/강현우 기자 argos@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[속보] 민희진 "하이브 감사 예상 못해…한순간 마녀 프레임"](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.34839874.3.jpg)