한국 강타한 '메르스 69일'…사람은 숨막혔고 경제는 숨죽였다

병원 85곳 부분·임시 폐쇄

6월 訪韓 관광객 41% 급감

부실한 감염관리 민낯 노출

방역·의료체계 확 바꿔야

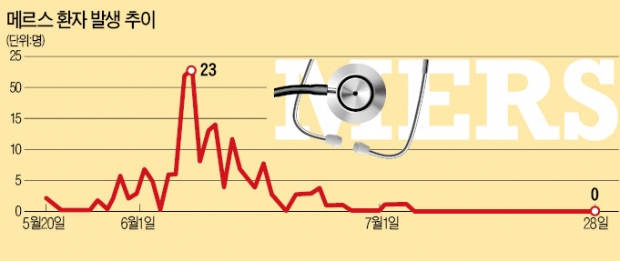

◆발생 20일 만에 환자 100여명

국내 최초 메르스 환자(68)는 바레인에서 사업을 하다가 사우디아라비아를 거쳐 5월4일 귀국했다. 같은 달 11일 처음 증상이 나타났지만 20일에야 메르스로 확진됐다. 이후 환자 수는 걷잡을 수 없이 늘어났다. 6월9일 환자 수는 100명을 돌파했고, 마지막 환자가 발생한 이달 4일까지 총 186명이 메르스로 확진됐다.

국내 최고 병원 중 하나로 꼽히던 삼성서울병원에서 90명의 환자가 나왔다. 이 때문에 삼성서울병원은 37일 동안 부분폐쇄됐다. 그 기간 이 병원 환자 수는 평소의 10분의 1 수준인 800여명으로 줄었다.

의료진은 메르스와 사투를 벌였다. 정부가 병원에 지급한 레벨D 보호구는 총 99만3826개, N95마스크는 151만280개에 달한다. 전체 환자 186명 중 39명이 병원 관련 종사자다. 이중 상당수는 메르스 확진환자를 돌보다 감염됐다.

이 같은 의료진의 노력 끝에 확진환자 중 138명(74.2%)은 건강을 되찾고 퇴원했다. 36명의 사망은 막지 못했지만 국내 사망률(19.35%)은 세계 평균(38.65%)보다 낮다.

◆경제에도 직격탄

메르스 사태로 국내 감염병 관리체계와 병실 문화의 취약점이 드러났다. 질병관리본부 소속 역학조사관은 14명밖에 되지 않았다. 감염병 관리 지원 수가는 한 달에 5000~1만원 수준으로 낮았다. 국가지정 음압병실은 100여개밖에 안 돼 환자를 수용하기에 벅찼다. 132번 환자는 음압병실을 찾아 600㎞의 거리를 이동하기도 했다. 대응 매뉴얼이 없는 정부가 우왕좌왕하는 동안 환자들은 자신이 메르스에 걸린 줄도 모르고 병원을 옮겨다녔다. 85곳의 병원이 메르스 환자가 머물렀다는 이유로 부분폐쇄됐거나 임시휴업했다.

경제적 여파도 컸다. 6월 한국을 찾은 외국인 관광객이 지난해 같은 달에 비해 41% 급감했다. 중국인 관광객이 57만3852명에서 31만5095명으로, 일본인 관광객이 17만3056명에서 10만1206명으로 줄었다. 6월 백화점 매출은 10.7%, 할인점은 9.7% 감소했다. 같은 달 면세점 매출은 13년 만에 마이너스를 기록했다. 한국은행은 메르스 사태가 연간 성장률을 0.2%포인트가량 떨어뜨릴 것으로 분석했다.

◆질병관리본부 권한 강화해야

정부의 사실상 종식 선언으로 메르스 사태가 일단락되면서 질병 관리에 취약한 정부 조직체계를 정비해야 한다는 지적이 쏟아지고 있다. 초기 방역에 실패한 이유 중 하나로 보건복지부 산하조직인 질병관리본부의 권한과 역할이 부족했다는 점이 꼽히면서다.

질병관리본부의 비정규직 인력은 269명으로 정규직 164명보다 많다. 의사 출신 인력은 정규직 164명 중 13.4%인 22명뿐이다. 정부는 1급(차관보)인 질병관리본부장을 차관급으로 격상하는 방안을 검토하고 있다.

메르스 확산을 부추긴 한국 특유의 간병문화도 바뀌어야 한다는 주장이 많다. 전체 메르스 환자 186명 중 65명이 환자의 가족이나 방문객이었다. 김윤 서울대 의대 교수는 “응급실 과밀화지수를 기준으로 응급의료 수가를 차등화하는 정책을 도입해야 한다”고 말했다.

고은이 기자 koko@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

!['베니스의 장인들' 르네상스 조선소에 쿵쿵쿵 망치질! 클래스가 달랐던 토즈 전시 [2024 베네치아 비엔날레]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/01.36496137.3.jpg)