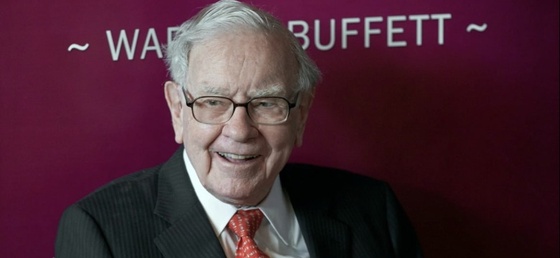

[한경 매물마당] 청주시 성안길 투자 및 수익형 빌딩 등 7건

◆충북 청주시 성안길 투자 및 수익형 빌딩=대지 465㎡, 연면적 913㎡의 내외관이 수려한 4층 건물. 청주의 명동으로 불리는 성안길 중심지역으로 대형 프랜차이즈 등 입점. 보증금 4억원, 월 5000만원에 공실 없이 임대 중. 급매가 88억원. 02-533-8335 강남 스카이 허봉환 (9251-6672)

![[한경 매물마당] 청주시 성안길 투자 및 수익형 빌딩 등 7건](https://img.hankyung.com/photo/202207/01.30783567.1.jpg)

◆경기 화성시 1호선 병점역세권 1층 상가=병점역 도보 3분 거리 20층 건물의 1층 점포 71.74㎡. 유명 프랜차이즈 입점. 보증금 3000만원, 월세 190만원. 융자 3억6000만원, 실투자 1억3700만원, 연 수익률 6.65% 가능. 배후가구 풍부. 안정적인 임대수익형. 5억2700만원. 031-377-4079

◆경기 고양시 일산 덕이지구 중심상가 유명 프랜차이즈 매장=7000가구 아파트 밀집지역 유동인구 풍부한 대로변 상가의 2층 코너 점포 전용면적 134㎡(분양 231㎡). 보증금 5000만원, 월 200만원에 프랜차이즈 매장으로 10년 장기임대 중. 융자 2억8000만원, 실투자 1억6000만원, 연 수익률 9.6% 가능. 2층 3.3㎡당 700만원으로 저렴. 사정상 급매. 4억9000만원. 010-5305-9797 수지 동문114 이창수 (가3648-02-2333)

![[한경 매물마당] 청주시 성안길 투자 및 수익형 빌딩 등 7건](https://img.hankyung.com/photo/202207/01.30708885.1.jpg)

![[한경 매물마당] 청주시 성안길 투자 및 수익형 빌딩 등 7건](https://img.hankyung.com/photo/202207/01.30708886.1.jpg)

매물마당 게재문의 : 02-3277-9966 landplus@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

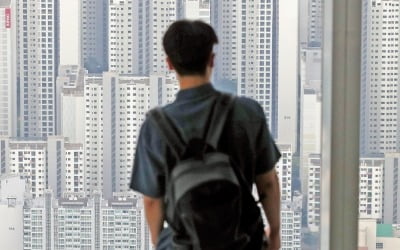

!["아파트값, 너무 오르긴 올랐다"…부동산 대세 하락론 '솔솔' [김은정의 클릭 부동산]](https://img.hankyung.com/photo/202207/AA.30772495.3.jpg)

![[한경 매물마당] 서산시 대산읍 바닷가 오토캠핑장 등 6건](https://img.hankyung.com/photo/202207/01.30781468.3.jpg)

![넷플릭스, 가입자 순증 꺾였다…악재 쏟아진 기술주 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240419072033320.jpg)

![[단독] "경영보다 돈"…아워홈 매각 손잡은 남매](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36472890.1.jpg)