"수주도 힘든데, 남는 것도 없다"…해외건설 딜레마

공기 지연 등 불확실성 커져

건설사 수주 40~50% 급감

국내 주택사업 비중은 확대

삼성·GS, 정비사업 등 집중

SK·태영, 신재생에너지 다각화

19일 해외건설협회에 따르면 국내 건설사의 지난해 해외 건설 수주액은 총 306억1651만달러(약 36조5400억원)였다. 전년(351억2916만달러)보다 12.8% 줄어든 규모다. 대우건설 외에 삼성엔지니어링(수주액 35억6101만달러), 포스코건설(9억9421만달러) 등도 같은 기간 수주액이 40~50%가량 급감했다.

국토교통부는 “코로나19 사태로 발주 자체가 줄어들고 있다는 것을 감안하면 의미 있는 실적”이라고 평가했다. 하지만 건설업계에서는 “해외 건설 사업이 위축되는 추세인 것은 분명하다”는 진단이 나온다. 건설사들의 해외 수주액은 2010년 700억달러를 돌파한 후 2014년까지 매년 500억달러 이상을 유지했지만 2016년부터 유가 하락 등 여파로 300억달러 안팎에 머무르고 있다.

2020년에는 이례적으로 350억달러가 넘는 해외 수주 실적을 냈다. 하지만 ‘파나마 메트로 3호선 공사’(3조3000억원·현대건설 등 수주)와 ‘아랍에미리트(UAE) 푸자이라 복합 발전소 공사’(1조1500억원·삼성물산 수주) 같은 초대형 프로젝트 발주에 따른 ‘반짝 실적’이라는 분석이다.

건설사들이 해외 건설 사업에 소극적으로 변한 것은 수주 ‘텃밭’으로 꼽혀온 중동발(發) 리스크 요인이 크다. 건설업계 관계자는 “유가 하락과 코로나19 확산으로 중동과 아시아 지역에서 발주가 지연되는 사례가 잇따르고 있다”며 “수주하더라도 공기(工期) 지연, 공사대금 미지급 등 위험 요인이 커 중동 현장에는 발을 잘 들이지 않으려는 분위기”라고 했다. 2000년대 60%에 육박했던 건설사의 중동 지역 수주 비중은 작년 37%까지 줄어들었다.

건설사들은 해외 사업 비중을 줄이고 국내 주택사업 비중을 늘리는 추세다. 대한건설협회에 따르면 건설사들의 전체 수주에서 국내 주택 부문이 차지하는 비중은 2010년 17%에서 작년 32%로 두 배 수준으로 늘었다. 반면 해외 수주 비중은 같은 기간 37%에서 12%로 급감했다.

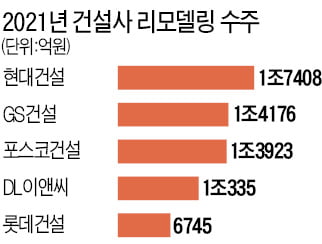

삼성물산이 2020년 4월 5년 만에 국내 정비사업 시장에 복귀한 것도 해외시장 침체와 무관치 않다. 삼성물산의 주택사업이 포함된 국내 건축 매출 비중은 2019년 말 62%에서 작년 3분기 68%로 증가했다. 현대건설과 GS건설도 지난해 정비사업 수주액이 처음으로 5조원을 돌파하는 등 주택사업에 집중하고 있다. SK에코플랜트, 태영건설 등 주택 부문 비중이 낮은 대형 건설사들은 친환경 및 신재생에너지 사업을 강화하고 있다.

한 건설사 해외 영업 담당 임원은 “2010년대 초반 해외 플랜트 부실로 어려움을 겪었던 건설사들이 수익성 중심의 선별 수주에 나서고 있다”며 “하지만 인건비 상승 등으로 수익을 내기가 갈수록 힘들어지고 있다”고 했다.

하헌형 기자 hhh@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![무너진 흙·썩은 과일·인디언…보이나요, 이방인의 흔적들이 [제60회 베네치아 비엔날레]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36512648.3.jpg)