(2) 세입자 vs 집주인 갈등 '폭발'

적이 된 임차인과 임대인

무리한 규제가 사회 갈등 키워

"실거주 한다"니 "증빙자료 달라"

집주인 연락 안받고 버티기도

잠깐 실거주후 매각 '꼼수'까지

#2. 서울 송파구 전셋집 계약을 갱신한 B씨는 집주인에게 보일러 수리를 요구했다가 기분이 상했다. ‘시세보다 3억~4억원 싸게 살고 있으니 알아서 고치라’는 답이 돌아왔기 때문이다. B씨는 “이제 같은 단지에 사는 집주인과 눈인사도 하지 않는다”고 했다.

지난해 7월 31일 전·월세상한제와 계약갱신청구권제가 도입된 후 집주인과 세입자 간 충돌이 잇따르고 있다. 소송이 봇물을 이루고, 법망을 교묘하게 피해가는 꼼수도 판치고 있다.

계약갱신 분쟁·소송 급증

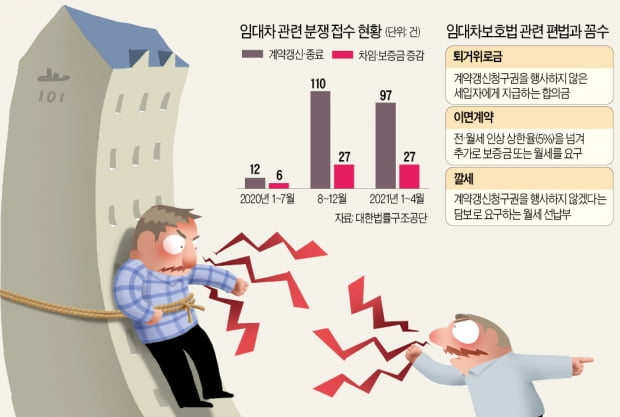

임대차 분쟁 관련 상담 건수도 지난해 8월 이후 올 4월까지 월평균 7575건에 달했다. 법 시행 전 월평균 4000~5000건을 유지한 것과 비교하면 두 배 가까이 늘어났다.

임대인과 임차인 간 갈등은 소송으로 번지고 있다. 계약갱신청구권을 행사한 세입자와 실거주 목적으로 해당 주택을 매수한 새 집주인 중 누구의 권리가 우선인지가 대표적 분쟁이다. 지난 3월 처음으로 나온 판결에서 법원은 세입자의 손을 들어줬다. 수원지방법원은 “세입자는 새 집주인이 소유권 이전 등기를 마치기 전 종전 집주인에게 계약갱신청구권 행사를 마쳤다”며 세입자의 거주권을 인정했다. 하지만 최근 서울중앙지방법원에서는 정반대 판결이 나왔다. 새 집주인이 임대차보호법이 시행되기 전인 지난해 4월 주택을 매수했다는 점을 들어 집주인의 거주권이 우선한다고 판단했다.

전세계약 만료일 이후 2~3개월 지날 때까지 살 수 있도록 세입자의 편의를 봐줬다가 세입자가 계약갱신청구권을 행사한 사례도 논란이다. 집주인이 실거주한다고 통보했다가 세입자가 새 전셋집을 구한 뒤에야 피치 못할 사정이 생겼다며 실거주 의사를 번복해 갈등이 불거지기도 한다. 세입자가 아예 집주인의 연락을 받지 않고 버티는 사례도 부지기수다.

엄정숙 부동산 전문변호사는 “임대차법 소송은 판결이 나오기까지 최소 몇 달이 걸리고, 소송에서 이겨도 소송비용의 일부만 받는 경우가 많아 이겨도 이기는 싸움이 아니다”고 말했다.

퇴거위로금 등 꼼수 판친다

임대차시장엔 ‘퇴거위로금’이란 새로운 관행이 등장했다. 집주인이 계약갱신청구권을 행사하지 않는 세입자에게 지급하는 일종의 합의금이다.서울 강남구 대치동의 한 중개업소 대표는 “학군지에선 전세 매물이 워낙 귀하고 자녀 교육 문제로 이사를 원하지 않는 세입자가 많아 위로금 5000만원을 준다고 해도 나가지 않는 경우가 있었다”고 전했다.

집을 매도하기 위해 집주인이 잠깐 실거주하는 편법도 있다. 집주인이 세입자를 내보내고 며칠 혹은 몇 달 잠시 거주하면서 실거주 목적의 매수인에게 더 높은 가격으로 파는 수법이다. 현행법상 기존 세입자의 갱신 요구를 거절한 집주인은 2년간 새 세입자를 들일 수 없다. 다만 이 기간에 집을 팔아선 안 된다는 규정은 명시적으로 없다. 개정 임대차법 시행 이후 부동산 시장에선 매수 후 즉시 입주가 가능한 집이 세를 낀 집보다 더 높은 가격에 거래되고 있다.

정식계약서에는 전·월세를 법정 상한선인 5%만 올리기로 한 뒤 추가로 월세를 받는 이면계획도 적지 않다. 전세 계약을 할 때 보증금과 일종의 선월세인 ‘깔세’를 받은 뒤 특약으로 ‘2년 후 퇴거할 때 선납한 월세를 반납한다’는 내용을 넣는 방법도 있다. 계약갱신청구권을 행사하면 선월세를 못 받게 해놓은 것이다.

심교언 건국대 부동산학과 교수는 “임대차보호법은 뉴욕과 베를린 등에서 시도했다가 임대공급 위축, 품질 저하, 뒷돈 거래 등 부작용이 컸던 정책”이라며 “법 자체에 구멍이 많고 해석의 여지가 많아 분쟁이 지속될 것”이라고 말했다.

신연수 기자 sys@hankyung.com

!["부자들은 살짝 귀찮은 정도지만 지금 서민들은 초주검" [집코노미TV]](https://img.hankyung.com/photo/202106/01.26533279.3.png)

!['주거 지옥' 만들고도 멈추지 않는 신물나는 '부동산 정치' [여기는 논설실]](https://img.hankyung.com/photo/202106/ZN.26501032.3.jpg)