전세대출 회수 불만 쏟아지자…정부 "예외조항 등 보완책 내놓겠다"

임대사업자 주담대 예외허용…구체적 설명 없어 '논란'

재건축 2년 거주·토지거래허가제 등 규제도 반발 거세

“회수 요건 헷갈려”…전세대출자 ‘패닉’

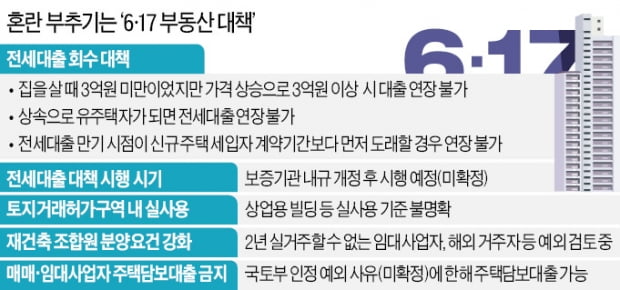

21일 국토교통부와 관계부처 등에 따르면 국토부는 6·17 대책에 대한 보완책을 검토 중이다. 실수요자와 서민들이 가장 많이 관련된 전세대출 회수 요건에 대한 예외 규정은 이달 말께 확정될 전망이다.

정부는 투기지역과 투기과열지구에서 KB시세 기준 3억원 이상의 집을 살 때 기존 전세대출을 회수하기로 했다. 우선 인정되는 예외는 직장이나 자녀 교육, 부모 봉양 등으로 거주용 집을 마련할 때다. 이때는 3억원 이상의 집을 마련하더라도 대출 회수가 유예된다.

규제 이후 취득한 주택이 3억원 미만이라면 나중에 집값이 올라도 대출이 회수되지 않는다. 예를 들어 6개월 뒤 입주할 예정인데 그동안 집값이 올라 시세가 3억원을 넘어설 수 있다. 이 경우 입주 시점을 맞추기 위해 자신의 전셋집을 재계약하더라도 전세대출 연장은 가능하다.

이번 대책의 예외 규정은 ‘12·16 대책’ 때보다 폭넓게 인정될 가능성도 있다. 규제지역의 대부분 주택이 기준 가격인 3억원을 넘어서 서민 생활에 미치는 영향이 크기 때문이다. 금융위원회 관계자는 “앞선 대책들과 달리 보유가 아닌 신규 거래에 초점을 맞춰 예외 조항을 마련하고 내부적으로 확정한 상태”라고 말했다.

예외사항 등 보완책 추가로 마련

서울 잠실 마이스(MICE)개발사업지구 일대의 토지거래허가구역 지정에 따른 후폭풍도 거세다. 국토부와 서울시에 따르면 갭 투자를 방지하기 위해 전세를 안고 아파트를 거래하는 것이 금지된다. 여기에는 아파트에 전세를 낀 채 자녀에게 증여하는 ‘부담부 증여’도 포함된다. 가족 간 거래라고 해도 갭 투자 성격이 있기 때문이다. 하지만 상업용 빌딩과 상가는 기준이 모호한 상황이다. 원칙적으로 상가든 주택이든 해당 부동산의 목적에 맞게 소유주가 사용해야 한다. 그렇다고 해도 상업용 빌딩을 소유주가 모두 사용하긴 힘들다. 이와 관련한 규정도 없다. 이에 대해 국토부는 전체 면적 중 일정 비율을 소유주가 사용하도록 기준 마련에 나선 것으로 알려졌다.

주택 매매·임대사업자에 대한 주댁담보대출 금지 조항도 보완책 마련이 시급하다는 지적이다. 국토부는 대책 발표 당시 “예외 사유에 한해 주댁담보대출이 허용된다”고 밝혔지만 예외 사유에 대한 구체적인 설명은 없었다.

국토부는 재건축 조합원 분양요건 강화(2년 실거주)에 대한 보완책도 마련하고 있다. 최장 8년의 의무임대기간이 있는 등록임대사업자와 직장 등의 이유로 해외 및 지방에 사는 이들을 위한 예외 규정이 필요하다는 지적이 제기됐기 때문이다.

최진석/전형진 기자 iskra@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

!['매그니피센트7' 실적 먹구름…지수 혼조 [뉴욕증시 브리핑]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/01.36519299.1.jpg)