문체부 "국립문학관, 용산공원에 조성"…서울시 "생태공원 계획과 어긋난다"

문체부의 문학관 건립안은 가족공원 등을 포함한 용산공원 일대를 완전한 생태공원으로 조성한다는 서울시 계획과 상충한다. 서울시는 9일 “문학관 건립은 가족공원을 포함한 용산공원 종합계획을 수립한 이후 검토할 사항”이라며 반발했다. 김학진 서울시 도시계획국장은 “가족공원은 용산 주한미군기지 부지의 전체 공원화를 전제로 조기 반환받은 곳”이라며 “단일공원이 아니라 용산공원의 일부로서 우선 조성된 만큼 부지 활용 계획도 용산공원의 큰 틀이 잡힌 뒤 결정해야 한다”고 주장했다.

반면 문체부는 문학관 건립에 별 문제가 없다는 견해다. 국립중앙박물관 부지는 문체부 소관 국유지여서 용산 국가공원 부지로 볼 수 없다는 주장이다. 문체부는 기존 국립중앙박물관을 증축하는 방식으로 문학관을 추가 설립할 계획이다.

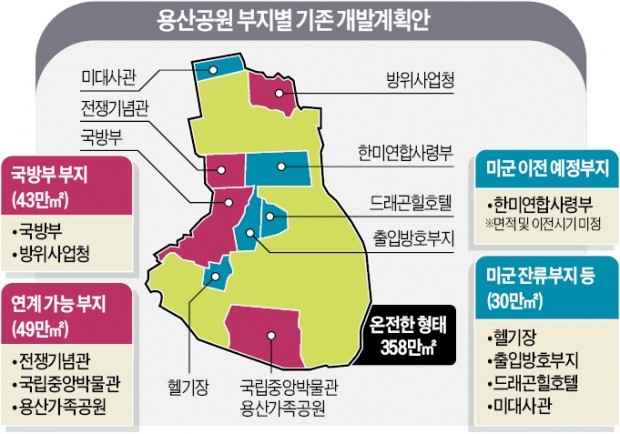

문학관 부지 논쟁은 당분간 지속될 전망이다. 현재 용산공원 조성 계획상 부지 경계가 불확실한 까닭이다. 1989년 서울시가 미군부지 공원화 추진계획을 처음 발표한 당시엔 부지 전체가 대상지로 잡혔다. 지금은 국립중앙박물관 부지, 전쟁기념관 부지, 국방부 부지 등이 국가공원 경계에서 빠져 있다. 용산공원 특별법이 제정된 2007년 이전에 조기 반환받은 까닭이다.

김 국장은 “그간 정부 개별 부처끼리 ‘나눠먹기식’ 용산공원 개발이 추진됐다”며 “문학관이 허가되면 다른 기관의 부지 활용 요구도 받아줘야 하는데 그러다 보면 용산공원을 온전한 공원으로 조성할 수 없게 된다”고 주장했다. 지금도 미국대사관 예정 부지, 미군 잔류 부지 등을 제외하면 전체 부지의 68%에 불과한 243만㎡만 공원으로 조성할 수 있다.

전문가들은 정부 각 부처와 지자체 간 현안을 논의할 창구가 마땅치 않다는 점이 문제라고 지적했다.

선한결 기자 always@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![하루 만에 550조원 증발…실적·물가 압력에 기술주 투매 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240206081554930.jpg)

![[단독] "경영보다 돈"…아워홈 매각 손잡은 남매](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36472890.1.jpg)

![[신간] 로마 제국이 '최고 국가'로 우뚝 서기까지…'팍스'](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/ZK.36477517.3.jpg)