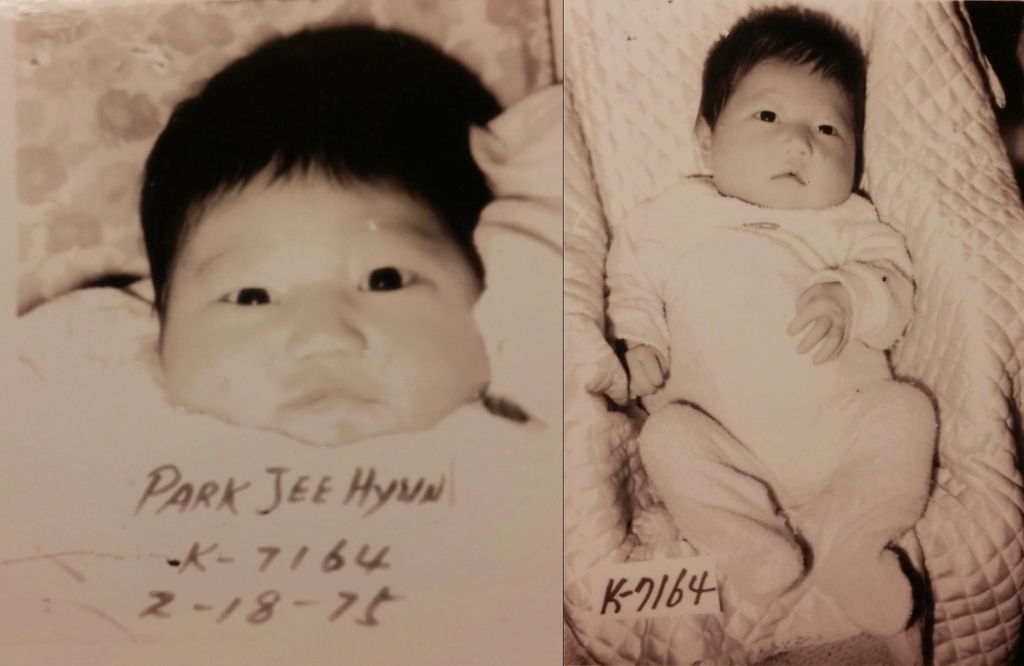

노르웨이 입양 한인 메이 린 욘…"친모 따뜻이 안아주고 싶어요"

친모가 못 알아볼까 싶어 굽은 새끼손가락 수술도 안해

노르웨이에서 잘살고 있으니 인제 자식을 입양 보냈다는 죄책감을 털어내라고요.

"

노르웨이에서 온 입양 한인 메이 린 욘(47·한국명 박지현) 씨는 17일 연합뉴스와의 인터뷰에서 "입양돼 유복한 환경에서 성장했기에 좋은 선택을 한 것이니 절대 원망하지 않는다고 말하고 싶다"며 이같이 말했다.

그는 재외동포재단이 주최한 세계차세대입양동포대회에 참가차 방한했다.

1975년 2월 18일 대구 삼성의원에서 태어난 그는 그해 3월 7일 한국기독교양자회(CAPOK)에 맡겨졌고 3년 뒤 입양됐다.

당시 친부는 박이동(1954년생), 친모는 이옥선(1755년생)이라고 기록됐다.

욘 씨는 "친부모가 본인 이름과 내 이름을 다르게 적어낸 것인지 아니면 기록이 없어서 입양 기관에서 임의로 작성한 것인지 알 수는 없다"며 "그래서 친가족 찾기가 쉽지 않았다"고 털어놓았다.

삼성의원도 사라진 지 오래라 찾을 길이 망막했었는데 2017년 DNA 검사를 통해 친부를 찾았다.

욘 씨는 "나이 차이가 18살밖에 나지 않는 친부는 당시 딸이 태어났었다는 것도 모르고 있었고 당황도 했지만 받아들였고 지금은 잘 연락하며 지낸다"고 기뻐했다.

그는 "친부를 만나서 성이 '서'씨라는 것을 알고 입양 서류의 기록들이 잘못됐다는 것을 알았다"며 "친부도 친모가 누군지 기억이 없다고 해서 찾을 길이 막막한 상황"이라고 슬퍼했다.

그런데도 그는 친모 찾기에 대한 희망의 끈을 놓지 않는다.

욘 씨는 아기 때부터 왼손 새끼손가락 끝마디가 바깥으로 굽어있었다.

혹시라도 친모가 알아볼 수 있도록 지금까지 수술하지 않았다고 한다.

노르웨이 베르겐 대학을 나와 카타르 항공사에 20여 년 재직하던 그는 코로나19로 퇴직했고, 2년 전부터 대우조선해양의 오슬로지사에서 근무하고 있다.

한 명은 한국에서 입양됐고 또 다른 형제는 베트남에서 왔다.

양부모는 어려서부터 자신이 어느 나라에서 왔는지를 알려주었고, 한국 문화를 접할 수 있도록 도왔다.

그는 "친부모를 찾겠다고 했을 때 양부모는 흔쾌히 응원해주었다"며 "내게는 양쪽 다 가족"이라고 담담히 말했다.

욘 씨는 "새 직장의 한국 직원들이 가족처럼 대해주어서 모국을 한층 더 가깝게 느끼고 있다"며 "아들이 엄마의 나라를 잊지 말고 살라고 이름도 '대한'이라고 지었다"고 소개했다.

그는 "어려서부터 노르웨이에서 성장했지만, 한국인의 피가 흐르는 것도 부정할 수 없는 사실"이라고 강조했다.

욘 씨는 최근 자신의 친가족 찾기 경험을 담은 책인 '마침내 함께'(Together at last)를 한인 입양 단체인 325Kamra를 통해 발간하기도 했다.

그 씨는 "경계인으로 살아갈 수밖에 없는 운명이지만 뿌리의 근원에 대한 궁금증을 해결하기 위해 친모 찾기는 멈추지 않을 것"이라고 힘주어 말했다.

/연합뉴스

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![김용태 "개혁신당, 무작정 탄핵? 국민 원치 않아" [당선인 인터뷰]](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36460499.3.jpg)