농림축산식품부 예산 40% '쌀'에 쓰고도…정부·농가·소비자 모두 '피해자'

쌀 재고량, FAO 권고량의 3배 육박

정부, 매입가 20%에 사료용으로 넘겨

소요되는 비용은 세금으로 충당한다. 여론은 잠잠하다. 도시화율이 90%에 육박하는 나라지만, 국민 정서는 농심(農心)에 좌우된다. 왜곡된 쌀 시장은 ‘언터처블’이 돼 그 누구도 비판하지 않는다. 쌀을 둘러싼 논란이 매년 계속되는 이유다.

◆세금으로 메우는 쌀농사

쌀에 대한 예산은 모내기부터 사료용으로 팔려나가기까지 과정마다 촘촘히 뿌려진다. 모내기 땐 종자 수매, 기르는 동안엔 비료, 수확기엔 쌀 직불금 등이 연관되는 식이다. 이렇게 생산된 쌀은 정부가 사들여 보관한다. 쌀값이 떨어지면 정부가 수급 안정에 나선다. 여기에 책정된 예산만 올해 1조3746억원이다. 이렇게 쌀에 세금을 쏟아부어도 사정은 나아지지 않는다. 지난달 25일 기준 쌀 한 가마(80㎏) 가격은 12만8936원이다. 3년 전(17만5089원)부터 하락세가 멈추지 않는다.

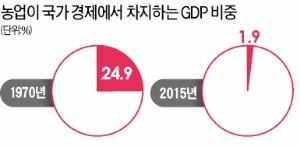

쌀값 폭락의 이유는 간단하다. 수요는 감소하는데 공급은 줄지 않아서다. 1970년 136.4㎏이던 1인당 쌀 소비량은 지난해 61.9㎏으로 반 토막 났다. 반면 2012년 401만t이던 쌀 생산량은 지난해 420만t으로 늘었다. 지난해부터는 의무적으로 수입도 해야 한다. 시장 논리로 보면 쌀값 하락은 필연적이다.

◆쌀 보조금 WTO 제소 위기

쌀값이 하락하면서 지난해 말 정부는 비상이 걸렸다. 일정한 가격을 미리 정해놓고 그 가격에 못 미치면 차액 전액을 보전해 주는 쌀 보전직불금이 올해 세계무역기구(WTO)가 정한 한도(1조4900억원)를 넘어섰기 때문이다. 쌀값이 너무 떨어져 차액을 다 줄 경우엔 WTO로부터 제재를 받는다. 정부가 지난해 12월 52만t에 달하는 재고 쌀을 가축사료용으로 처분하겠다고 발표한 것도 이 같은 이유에서다.

결국 정부는 지난달 21일 WTO 한도인 1조4900억원만 쌀 직불금으로 지급하기로 결정했다. 농민들이 실제로 손에 쥔 건 고정직불금(1만5873원)과 합해 가마당 17만9083원. 목표 가격의 95.3% 수준으로 작년(18만2399원)보다 줄었다. 그렇다고 소비자가 좋은 것도 아니다. 작년 소비자 가격 기준 한국의 쌀값은 세계 5위다.

정부가 보관하고 있는 재고 쌀은 200만t 정도. 한 해 쌀 생산량의 절반이며 식량농업기구(FAO)가 권유하는 공공비축 권고 기준(연 생산의 17%)인 70만t의 세 배에 가깝다.

정부는 쌀농사를 그만해야 한다는 걸 알고 있지만 국민정서상 쉽사리 나서지 못하고 있다. 농지에 건물을 짓도록 허가해 주는 등의 변죽 대책만 찔끔찔끔 내놓을 뿐이다. 그러면서 쌀 직불금 등을 조금씩 줄이고, 그 사이 쌀농사에 집중하는 고령 농가들이 은퇴하기만 바라고 있다. 조가옥 전북대 농경제학과 교수는 “쌀농사의 규모화·집단화·조직화를 통해 비용을 줄이고 생산 효율성을 높여야 한다”고 말했다.

김재후 기자 hu@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[단독] 與 낙선자들, 내달 광주서 첫 별도 회동…수도권·비윤 세력화 속도](https://img.hankyung.com/photo/202404/ZN.36470764.3.jpg)