"이젠 영·충·호 시대"…대망론 불 지피는 충청

"캐스팅보트 역할은 옛말"

인구·지역총생산, 호남에 앞서

여권 반기문 대망론이 진원지

야권 안희정도 대선 출마 의지

"독자 대권 창출은 한계"

영·호남처럼 단일정당 없고

여야 나뉘어 힘모으기 쉽지 않아

정치 지형 변화가 그 배경이다. 충청 지역이 인구수로나 경제적으로 명실상부한 중원(中原)으로 떠올랐고 충청 출신 대선 후보들이 부상하고 있다. 물론 한계도 있다.

역대 대선에서 충청 표심이 승패를 갈랐다. 영남과 호남, 보수와 진보가 맞서는 선거 구도에서 충청은 당락의 열쇠를 쥐었다. 1997년 대선에서 김대중 전 대통령과 김종필 전 총리는 이른바 ‘DJP 연합’을 통해 승리했다. 김 전 대통령은 39만표 차이로 이회창 후보를 꺾었다. 충청에서 김 전 대통령이 이 후보에게 이긴 표는 40만8000표. 충청 지지가 없었다면 김 전 대통령의 당선은 어려웠다.

2002년 대선에서 노무현 전 대통령은 약 57만표 차로 이회창 후보를 제쳤다. ‘행정수도’를 앞세워 충청권에서만 25만표를 이겼다. 2012년 대선에서 박근혜 후보는 문재인 후보를 100여만표 차이로 눌렀다. 박 후보는 충청권에서 문 후보에 비해 30여만표를 더 얻었다.

◆위상 달라진 충청표

충청의 정치적 위상이 달라졌다. 인구수는 2013년 호남을 추월한 뒤 격차가 더 커지고 있다. 지난 4월 말 기준으로 충청 인구는 541만23명으로 호남(524만2920명)보다 16만7103명 더 많다.

충청권의 지역내총생산(GRDP)은 2014년 185조5993억원으로 호남(108조189억원)보다 약 1.8배 많았다. 전국에서 차지하는 충청 GRDP 비중은 2006년 11%에서 13%로 늘었다. 영남과 호남이 줄고 있는 것과 대비된다. 충남의 GRDP는 103조7399억원으로 경기와 서울에 이어 3위다.

이를 토대로 충청 출신 인사들이 적극적으로 ‘대망론’에 불을 지피고 있다. 지난 19일 충청향우회는 ‘대선 출정식’을 방불케 했다. 정진석 새누리당 원내대표는 “충청인들은 나라가 어려울 때 가장 먼저 앞장섰다”고 했다. 건배사는 ‘충청! 대망!’이었다.

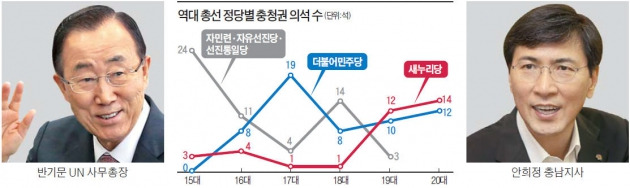

충청권은 김 전 총리와 이인제 의원 이후 이렇다 할 대선 주자가 없었다. 이번엔 다르다. 반 총장이 충청권 대망론의 진원지 역할을 하고 있다. 야권에선 안희정 충남지사가 꼽힌다. 정우택 새누리당 의원도 장관, 도지사, 의원 경력을 내세워 나설 태세다. 올 12월 UN 사무총장직에서 물러나는 반 총장의 퇴임 후 활동을 지원할 ‘반기문재단(가칭)’ 설립이 반 총장의 일부 외교부 고위직을 지낸 후배들에 의해 추진되고 있어 대선 출마 시 캠프 역할을 하는 것 아니냐는 분석이 나온다. 안 지사는 지난 20일 충남지역 20대 총선 당선자 초청 정책설명회에서 “시대의 요구가 있을 때 준비가 안 된 건 큰 죄”라며 “열심히 몸 만들고 연습하는 단계”라고 대선 출마 의지를 보였다.

◆독자적 도모엔 여전히 한계

충청이 독자적으로 대선을 ‘도모’하기엔 한계가 있다는 지적도 있다. 정계 개편 바람으로 대선 구도가 달라질 수 있다. 영-호남, 부산·경남-호남 연정 얘기도 나온다. 정계 개편 향방에 따라 친박근혜계가 밀고 있는 반 총장은 ‘비박+야 중도파’ 연합전선과 맞설 수도 있다. 옛 자민련과 같이 충청이 단일 정당, 단일 리더십을 갖고 있지 못하고 여야로 나뉘어 있어 힘을 하나로 모으기 쉽지 않을 것이라는 지적도 있다.

홍영식 선임기자 yshong@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![MBC '뉴스데스크' 앵커 출신 박혜진, 파격 근황 봤더니 [이일내일]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/01.36513659.3.jpg)