[이건호 칼럼] 대우조선 가당찮은 '헐값매각' 시비

누적 적자 8조·부채비율 676%

한화 외엔 인수 희망 업체도 없어

이건호 논설위원

![[이건호 칼럼] 대우조선 가당찮은 '헐값매각' 시비](https://img.hankyung.com/photo/202210/07.26110264.1.jpg)

한화그룹의 대우조선해양 인수 소식에 산업계에서는 이런 말들이 나왔다. 한화를 걱정하는 얘기가 대부분이었다. 야당과 일부 시민단체를 중심으로 제기되는 ‘헐값 매각 시비’와는 전혀 다른 분위기다.

단순히 계산하면 대우조선에 12조원 가까운 혈세(공적자금)가 들어갔으니, 2조원(지분 49.3%)에 파는 것은 헐값 및 특혜 논란을 부를 만하다. 산업은행과 한국수출입은행은 2015년 1월 유상증자와 신규 대출로 대우조선에 4조2000억원을 지원했다. 2017년 3월엔 산은이 신용한도 명목으로 2조9000억원의 한도 대출(크레디트라인)을 해줬다. 출자전환·유상증자(4조7000억원)를 더하면 11조8000억원을 투입했다.

하지만 냉정히 따져보면 ‘빠른 매각’이 대우조선 정상화의 지름길이고, 세금 낭비를 조금이라도 줄이는 길이다. ‘몸값을 더 받겠다’고 이대로 방치하면 혈세만 축날 뿐이다. 대우조선은 스스로 버티기 어려운 구조가 됐고, 한화 외에는 인수 후보조차 없다. 현대중공업그룹은 대우조선에 2조5000억원을 투입할 계획이었지만, 유럽연합(EU)의 승인 거부로 인수합병(M&A)이 무산됐다.

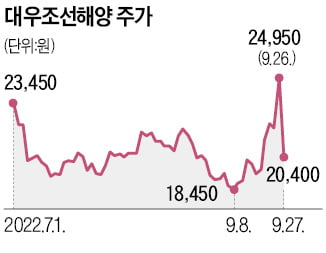

그사이 대우조선의 체력은 더 떨어졌다. 지난해 1조7546억원에 이어 올해 상반기 선박 수주 호조에도 불구하고 5696억여원의 영업적자를 냈다. 50여 일 지속된 하청노조의 불법 점거 파업으로 7000억원이 넘는 손실까지 입었다. 올 상반기 기준 총부채 10조4740억원, 부채비율이 676%에 달한다. 이 정도면 ‘초급매’로 내놔도 거들떠보지 않을 만큼 하자가 많은 부실 매물이다. 대우조선 인수에 1조원을 투입하는 그룹 내 방산 주력 계열사 한화에어로스페이스 주가가 연일 하락세인 것도 이런 우려 탓이다.

한화가 2008년 대우조선 인수가로 6조3000억원을 써냈던 때와는 상황이 전혀 다르다. 당시 대우조선 인수전은 뜨거웠다. 한화를 비롯해 포스코, GS, 두산, 현대중공업 등이 치열하게 경쟁했다. 대우조선 매출은 2008년 11조746억여원에서 지난해 4조5000억원으로 쪼그라들었다. 같은 기간 영업이익은 1조315억여원 흑자에서 1조7000억여원 적자로 돌변했다. 지난 10년간 쌓인 손실이 8조원에 육박한다.

2조원이 헐값이라면 인수 후보가 줄을 서야 정상이다. 산업은행이 한화와 체결한 ‘스토킹호스’ 매각 방식은 더 나은 조건을 제시하는 곳이 있으면 그곳으로 넘기게 돼 있다. 강석훈 산은 회장은 “국내 제조업계에 있는 모든 대기업에 인수 의사를 타진했다”고 했다.

산은이 대우조선의 영구전환사채(CB) 금리 상향 조정을 유예해주기로 한 것도 매물로서 가치가 떨어진다는 점을 보여준다. 수은이 보유한 2조3300억원어치의 영구채 금리가 내년부터 최대 연 10%로 오르게 돼 있는데, 현 수준인 1%대로 유지하기로 했다. 금리를 올리면 대우조선의 재무 상태로는 감당할 수 없기 때문이다. 대우조선은 그동안 이 영구채의 이자(1192억원)를 한 번도 갚지 않았다. 특혜라면 이게 특혜다.

그동안 투입한 공적자금을 전액 회수하지 못한다고 해서 ‘밑지는 장사’라고 타박할 일은 아니다. 애초부터 대우조선 앞길에는 ‘즉시 매각이냐 청산이냐’의 두 갈래 길밖에 없었다. 시장 논리대로라면 벌써 사라졌어야 할 회사지만, 2만여 명에 달하는 대우조선 임직원과 협력업체 직원, 지역경제 등을 감안해 정부가 눈을 감아준 측면이 적지 않다.

대우조선의 방만 경영은 세상이 다 안다. 분식회계, 횡령 등 각종 비리로 얼룩진, 주인 없는 회사의 전형이었다. ‘연명을 위한 저가 수주’에 나서면서 현대중공업과 삼성중공업을 출혈 경쟁·구조조정에 휘말리게 하는 등 조선업 전체에 막대한 민폐를 끼쳤다. 헐값 시비를 걸어 매각을 막는다면 결국 청산의 길로 안내하는 꼴이 된다. ‘세금 먹는 공룡’을 더는 그대로 둘 수 없다.

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[신간] 당뇨·심장병·암·치매 예방하기…'질병 해방'](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/ZK.36525180.3.jpg)