美 "남아도는 가스, 수출하겠다"…러시아에 에너지 패권 전쟁 선포

글로벌 지배력 강화 포석

커들로 "유럽에 가스 팔 것

원유 생산량도 36% 확대"

커들로 위원장은 이날 의회전문 더힐TV에 출연해 “미국의 원유 생산량은 몇 년 뒤 하루 1500만 배럴로 늘어날 것”이라며 “우리는 (생산량에서) 사우디아라비아와 러시아를 제치고 있다”고 말했다. 미 에너지정보청(EIA)에 따르면 미국의 원유 생산량은 지난 8월 하루 평균 1100만 배럴을 기록하며 월간 기준으론 1999년 이후 처음으로 러시아를 추월해 세계 1위에 올랐다. 2000년대 중반 이후부터 시작된 셰일오일 생산이 시간이 갈수록 늘면서 미국은 이르면 올해, 늦어도 내년에는 연간 기준으로도 세계 최대 원유 생산국에 등극할 것으로 예상된다. 커들로 위원장이 말한 ‘하루 1500만 배럴’ 생산량은 지금보다 36% 늘어난 것이다.

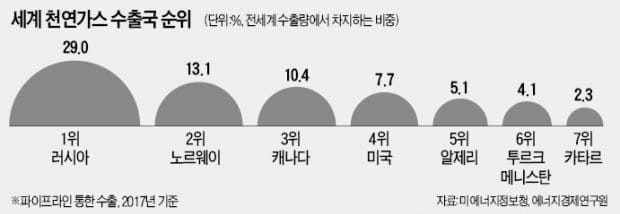

커들로 위원장은 “(텍사스주 일대) 퍼미안 분지에서 너무 많은 천연가스가 나온다”며 “(생산 현장에서) 그걸로 무엇을 할지 몰라 그냥 태워 버리고 있다”고 했다. 그러면서 “이는 (가스 처리를 위한) 인프라를 구축해야 한다는 의미”라고 강조했다. 커들러 위원장은 “이걸(가스를) 미 동북부와 유럽에 보내 가스 시장에서 러시아의 헤게모니에 도전해야 한다”며 “이는 할 수 있는 일이고 우리는 에너지 분야에 정말로 집중해야 한다”고 말했다. 또 셰일원유와 셰일가스 생산을 늘리기 위해 인허가 과정을 촉진하고 규제를 완화해야 한다고도 했다.

이런 상황에서 러시아와 독일을 잇는 두 번째 초대형 가스관인 ‘노르트스트림2’가 올해 착공됐다. 내년에 이 가스관이 완공되면 러시아에서 독일로 직송되는 천연가스양이 두 배로 늘어난다. 러시아의 영향력이 커질 수밖에 없다. 트럼프 대통령은 지난 7월 NATO(북대서양조약기구) 정상회의에서 앙겔라 메르켈 독일 총리 면전에서 이 가스관을 꼭집어 “독일이 러시아의 포로가 됐다”고 비난을 퍼부었을 정도다.

미국이 유럽에 가스 수출을 늘릴 수 있다면 러시아의 영향력을 줄이고 미국의 입김을 키울 수 있다. 커들로 위원장이 가스 시장에서 ‘러시아 헤게모니’에 대한 도전을 거론한 배경이다.

러시아는 세계 원유 시장에서도 막강한 영향력을 행사한다. 더힐TV는 러시아와 사우디가 지난달 말 조용히 만나 원유 증산에 합의한 것을 단적인 사례로 꼽았다. 트럼프 대통령은 중간선거(11월6일)를 앞두고 유가 급등을 막기 위해 산유국들에 증산을 요구했지만 ‘가격 정상화’를 원하는 이란 등 석유수출국기구(OPEC) 회원국은 대부분 ‘시기상조’라며 난색을 표했다. 이런 상황에서 러시아와 사우디 두 나라가 은밀히 만나 증산에 합의한 것이다. 다른 산유국들의 눈치를 보지 않을 만큼 원유 시장에서 두 나라의 힘이 세다는 방증이다.

미국이 ‘셰일 파워’를 이용해 국제 에너지 시장은 물론 미국과 불편한 러시아나 이란 등을 견제하고 있다는 시각도 있다. 실제 2014년만 해도 국제 유가가 배럴당 100달러가 넘으면서 러시아와 이란은 쾌재를 불렀지만 이후 미국산 셰일오일과 셰일가스가 쏟아져 나오면서 유가는 20달러대 초반으로 곤두박질쳤다. 최근 국제 유가가 배럴당 80달러에 육박하자 미국이 다시 ‘증산’ 카드를 꺼냈다는 관측이 나오는 이유다.

워싱턴=주용석 특파원 hohoboy@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[오늘의 arte] 독자 리뷰 : 당신의 미술 취향은 무엇인가요](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36523699.3.jpg)