온가족 달라붙어도 月 수입 300만원… 베이비부머 자영업자의 '한숨'

10명 중 6명 3년내 폐업

꼼꼼한 준비없이 창업에

최저임금·근로단축 겹쳐

인건비부터 줄여보지만

알바 내보내고 가족 동원

'고용원 없는' 자영업자 늘어

'경제 시한폭탄' 경고등

창업하느라 노후자산 소진

실패땐 新빈곤층 전락 우려

서울 강서구 발산역 인근에서 60㎡ 남짓 크기의 고깃집을 운영하는 A씨(62)의 하소연이다. 서울 강남에 있는 인력파견업체 부장으로 근무하다 퇴직한 A씨는 2016년 퇴직금 1억2000만원에 1억원의 은행 대출금을 합해 삼겹살 식당을 차렸다. 마침 군에서 갓 제대한 아들도 일을 도왔다. 주방일을 보는 아내와 아들 외에 저녁시간(6시간) 아르바이트 한 명을 쓰고 있는 A씨의 지난달 수입은 310만원이 전부다.

하루에 손님은 평균 10팀 안팎, 월 매출은 1300만원 정도 되지만 임대료(180만원)에 재료비·운영비(440만원), 대출원리금 상환액(220만원)과 인건비(150만원)를 제외하고 남은 액수다. 자신과 부인, 아들 몫을 계산하면 1인당 100만원꼴이다. 오전 11시부터 영업을 준비해 밤 12시가 넘어서야 셔터를 내리는 A씨는 섣부른 창업을 뼈저리게 후회하고 있다.

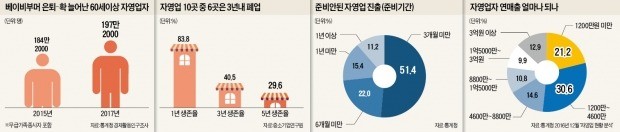

경기 불황에 따른 구조조정과 베이비붐 세대(1955~1963년생)의 ‘골목상권’ 진출이 늘면서 60세 이상 자영업자가 급증하고 있다. 지난해 8월 기준 60세 이상 자영업자는 197만2000명에 달했다. 전체 자영업자 689만8000명(무급가족종사자 포함)의 29%로 자영업자 10명 중 3명은 60세 이상인 셈이다. 또 2년 전인 2015년 8월(184만2000명)에 비해선 13만 명 증가한 수치다.

고령층 자영업자가 크게 늘고 있는 것은 한 해 출생인구가 사상 처음으로 90만 명을 넘을 정도로 베이비붐이 정점을 찍었던 세대, 속칭 ‘58년 개띠’ 전후의 은퇴가 본격화하면서다. 기업들의 신규채용 감소와 최저임금 인상에 따른 취약계층의 대규모 실업사태 등을 감안할 때 올해 60세 이상 자영업자 규모는 200만 명이 넘을 것이라는 게 전문가들의 분석이다.

또 다른 문제는 이들이 자영업 시장의 생존경쟁에서 제대로 버텨낼 가능성이 높지 않다는 점이다. 충분한 자금을 갖고 창업에 나서는 것이 아니라 가족을 동원한 생계형 창업의 성격이 강하기 때문이다. 창업 자금은 대부분 퇴직금과 은행 대출이다.

중소기업연구원 조사에 따르면 생계형 자영업의 1년 유지율은 83.8%이지만 3년을 유지하는 비율은 40.5%, 5년 생존율은 29.6%로 떨어진다. 생계형 자영업자 10명 중 6명은 3년 내 폐업한다는 얘기다. 자영업 생존율이 암환자 생존율보다 낮다는 자조가 나오는 이유다.

여기에 준비도 부실한 편이다. 통계청에 따르면 자영업자들의 사업준비 기간은 3개월 미만이 51.4%였으며, 이어 6개월 미만(22.0%), 1년 미만(15.4%), 1년 이상(11.2%) 등의 순이었다. 자영업 창업자 절반 이상이 3개월도 준비하지 않고 무한경쟁의 ‘정글’에 뛰어드는 셈이다.

급증하는 ‘나홀로 자영업’

이미 시장이 포화인 상황에서 새로 진입하는 자영업자들이 늘어나면 기존 자영업자의 수입은 줄어들 수밖에 없다. 이는 통계로도 확인된다. 한국은행 등에 따르면 지난해 자영업자 증가율은 1.2%로 2012년(2.0%) 이후 가장 많이 늘었다. 반면 지난해 자영업 영업이익 증가율은 1.0%로 6년 만에 가장 낮았다.

이렇다 보니 음식·숙박업과 도·소매업 등 자영업 4대 업종은 지난해 48만3985개가 문을 열고 42만5203개가 폐업했다. 10개가 생겨나는 동안 8.8개는 망했다는 얘기다.

자영업이 이렇게 한계상황으로 내몰린 데에는 최저임금 인상이 ‘결정타’였다. A씨의 경우 아들이 취업하면 아르바이트생을 한 명 더 쓰고 싶지만 그렇게 하면 생계 유지가 불가능해진다. 6시간 근무 기준으로 아르바이트생에게 월 150만원가량을 지급하고 나면 본인 수입은 200만원도 채 안 되기 때문이다. 최저임금이 16.4% 오른 올해 초부터 ‘고용원이 없는 자영업자’가 늘어나는 것도 이 같은 배경에서다. 통계청 조사에 따르면 고용원이 없는 자영업자는 지난 1월 387만1000명에서 3월 395만6000명, 6월 403만9000명으로 늘었다. 무급가족종사자는 고용원에 포함되지 않는다.

근로시간 단축도 부담이다. A씨 가게 맞은편에서 치킨집을 운영하는 B씨(58)는 “인근 마곡지구 개발이 진행되면서 직장인이 많이 늘었지만 저녁에 ‘치맥’을 찾는 사람은 별로 없다”며 “아직 입주가 덜 된 탓도 있겠지만 주 52시간 근무제 시행 이후 회식은 물론 삼삼오오 모이던 술자리도 줄어든 것 같다”고 말했다.

한계상황에 처한 자영업이 한국 경제에 새로운 뇌관이 될 것이라는 경고음도 커지고 있다. 특히 퇴직금을 쏟아부어 시작한 베이비부머 창업은 실패할 경우 신(新)빈곤층으로 전락할 것이라는 우려도 있다.

조준모 성균관대 경제학과 교수는 “향후 금리 인상 시 자영업자들의 소득 감소와 함께 고용이 줄고 결국 분배가 더 악화되는 상황이 올 수도 있다”며 “은퇴예정자 또는 은퇴자들이 고용시장 내에 좀 더 머물 수 있도록 고령자들에 대해서는 최저임금, 근로시간 단축 등 각종 노동규제의 예외조항을 둬야 한다”고 말했다.

백승현 기자 argos@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[오늘의 arte] 독자 리뷰 : 당신의 미술 취향은 무엇인가요](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36523699.3.jpg)