김덕술 삼해상사 대표, 조미김 하나로 세계인 입맛 잡았다

35년 전 일본서 기계 빌려와 자체 레시피로 미국·일본 공략

작년 매출 60%가 수출

"김도 팝콘처럼 먹게 하자"

해외선 '간식 마케팅' 주력

창업주인 김광중 삼해상사 회장은 포기하지 않았다. 하루에도 두세 번씩 설비를 분해하고 조립해가며 조리법을 완성했다. 이듬해 국내에선 처음으로 반찬용 조미 김을 개발했다. 내놓기가 무섭게 팔렸다. 김 회장의 아들 김덕술 삼해상사 대표가 자리를 물려받은 2007년 이후 매출은 더 가파르게 늘었다. 미국 일본 대만 등 전 세계에 팔리는 ‘수출상품’으로 성장했다. 지난해 매출 530억원 가운데 수출이 60%를 차지했다.

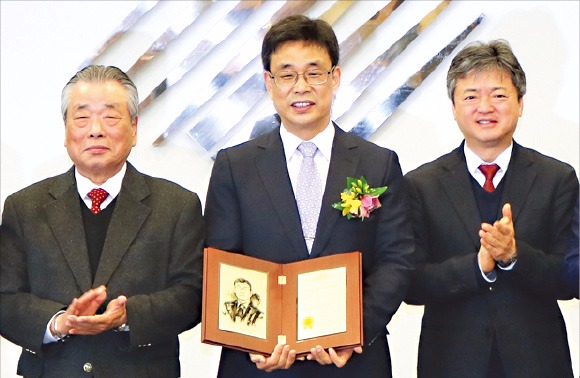

이런 성과를 인정받아 김 대표는 제85회 ‘한국을 빛낸 이달의 무역인상’을 받았다. 한국무역협회와 산업통상자원부, 한국경제신문사는 수출 확대와 고용 증대에 기여한 중소 수출기업인을 매달 한 명씩 선정해 시상하고 있다.

위기도 있었다. 조미 김이 인기를 끌자 곧바로 사조 동원 등 대기업이 시장에 뛰어들었다. 낮은 가격과 증정품을 앞세운 마케팅 공세가 이어졌다. 중소기업인 삼해상사가 당해낼 재간이 없었다.

1988년 삼해상사는 조미 김 사업을 담당하던 자회사 삼해김을 사조산업에 팔았다. 김 대표가 입사한 지 4개월 만의 일이었다. 김 대표는 “그땐 아버지가 평생 쌓아놓은 모든 것이 무너지는 기분이었다”고 말했다.

그런데 시장에서 뜻하지 않은 상황이 발생했다. 삼해김이 사라지자 조미 김 가격이 두 배 넘게 급등한 것. 유통업체들이 집단으로 반발하고 나섰다. 대기업이 너무 폭리를 취해서 팔아도 남는 게 없다는 성화가 들끓었다.

유통업체들은 당시 삼해상사 영업을 담당하던 김 대표에게 합리적인 가격에 조미 김을 만들어 납품해 달라고 요청했다. 1992년 삼해상사는 다시 조미 김 생산을 시작했다.

◆“세계인의 먹거리로 키우겠다”

1994년 미국 뉴욕 식품박람회에 참가하면서 안목이 트였다. 당시 2200여개사가 참가한 박람회에서 한 김 수출업체가 눈에 들어왔다. 부스를 찾아가 보니 일본 요리사가 김초밥을 만들어 관람객에게 대접하고 있었다. 그들의 상품은 단순히 김이 아니었다. 간장 쌀 고추냉이소스가 함께 들어 있는 종합선물세트였다. 가족들이 함께 김초밥을 만들어 나눠 먹으라는 의미였다.

김 대표는 “문화를 함께 팔고 있는 일본 기업의 모습을 보고 충격받았다”고 설명했다.

김 대표는 김을 반찬으로 팔아서는 승산이 없다고 판단했다. 간식과 맥주 안주 마케팅을 시작한 이유다. 미국에서만 지난해 60억원대의 매출을 올렸다. 삼해상사는 지난 20일 미국 현지에 생산공장을 세웠다. 미국 현지인들은 삼해상사의 김을 감자칩이나 팝콘 같은 스낵(과자)류로 인식한다는 것이 그의 설명이다.

삼해상사의 올해 매출 목표는 610억원이다. 김 대표는 “해외에서 김 관련 시장은 이제 갓 형성되고 있다”며 “김을 세계인의 먹거리로 키워보겠다”고 밝혔다.

이지수 기자 onething@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[속보] LG엔솔, 1분기 영업익 1573억…전년비 75.2% 감소](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36520283.3.jpg)

!["SK하이닉스, 예상보다 더 벌었다"…1분기 영업익 2.9조원 [상보]](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.32105072.3.jpg)

!['매그니피센트7' 실적 먹구름…지수 혼조 [뉴욕증시 브리핑]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/01.36519299.1.jpg)

![AI에게 이렇게 말해보세요 "심호흡 한번 하고 문제를 해결해보자" [WSJ 서평]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/01.36512304.3.jpg)