'PC 두뇌' 혁신 이끈 인텔, 위기 때마다 더 강해진 '반도체 강자'

1990년대 펜티엄 CPU 연산 오류

안일한 대응으로 타격 입었지만 바로 펜티엄4 내놓고 위기 탈출

수평적인 조직 문화, 끊임없는 혁신의 원동력

○“CPU 뜬다” 미리 대비

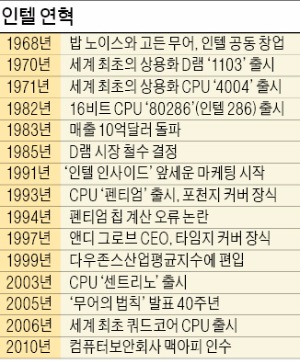

인텔의 대안이 된 건 PC의 ‘두뇌’ 격인 CPU였다. 하지만 처음부터 CPU가 각광받은 것은 아니었다. 인텔은 1971년 세계 최초의 상용화 CPU인 ‘4004’를 시장에 내놓지만 수요는 매우 조금씩 늘었다. 1974년 인텔은 1억3500만달러의 매출을 올리고 직원이 3100여명으로 늘었지만 대부분 D램 등 메모리 반도체 덕분이었다. 당시 8개의 인텔 공장 중 CPU를 생산하는 공장은 한 곳에 불과했다. 일부 임직원은 CPU산업에 손을 뗄 것을 건의했지만 당시 CEO였던 고든 무어는 “CPU가 언젠가 컴퓨터산업을 주도할 것”이라고 장담했다. 이후 IBM발 PC혁명으로 CPU 수요가 폭증했고 D램 시장을 떠난 인텔은 대신 더 큰 CPU 시장을 얻게 됐다.

○펜티엄 오류 사태…기술력으로 극복

시간이 흐르면서 소비자들의 인내는 한계에 달했고, 급기야 1994년 12월 IBM이 펜티엄 PC 판매를 중지했다. 결국 당시 CEO였던 앤디 그로브는 “모든 펜티엄을 바꿔준다”며 사상 최대의 리콜을 선언했다. 하지만 회사 이미지는 큰 손상을 입은 뒤였다. 그 틈을 노리고 경쟁사 AMD가 2000년 세계 최초로 1㎓(기가헤르츠)로 동작하는 ‘애슬론’ CPU를 내놓았지만 인텔을 살린 건 또다시 기술력이었다.

○수평적 조직문화로 적극적 문제 제기

인텔의 위기 극복엔 수평적인 조직문화도 한몫했다는 진단이다. 회의 시간에 지위고하를 막론하고 누구나 아무 두려움 없이 자신의 생각을 밝힐 수 있는 회사 분위기를 만들었다. 그로브 전 CEO는 “회의시간에 아무 말이 없는 사람은 아무 생각이 없는 사람이거나 분위기 때문에 하고 싶은 말을 못하는 사람 둘 중 하나”라며 “전자라면 회의실에서 쫓아내야 하지만 후자라면 회사에 문제가 있는 것”이라고 강조했다.

인텔은 임원이든 말단 직원이든 두 평 남짓한 공간에 똑같은 책상을 제공한다. 주차장도 모두 평등하게 이용할 수 있도록 했다. 이 때문에 CEO 그로브 역시 조금만 늦게 출근해도 주차 공간을 찾아 회사를 몇 바퀴씩 돌아야 했다.

반도체산업도 다른 정보기술(IT)산업과 마찬가지로 변화의 속도가 빠르다. 해마다 칩 성능은 향상되는데 반대로 가격은 떨어진다. 계속 참신한 제품을 내놓지 못하면 순식간에 경쟁에서 뒤떨어진다. 인텔의 수평적인 문화는 밖에 보여주기 위한 사치가 아니라 생존을 위한 필수 방안이었다.

인텔 직원 약 8만명 중 4만3000여명이 기술 관련 학위 소지자다. 석사 학위자는 1만2000여명, 박사급 인력도 4000여명에 이른다. 경영진은 이들에게 “내가 지시한 대로 하라”는 말을 하지 않는다. 직원들은 분기마다 스스로 자신의 목표를 수립하고 달성해야 한다. 폴 오텔리니 전 CEO는 “인텔은 위기를 겪을 때마다 더 강해졌다”며 “수평적 문화를 통해 구성원 누구나 적극적으로 문제 제기를 하고 해결 방안을 내놓기 때문”이라고 말했다.

임근호 기자 eigen@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

!["잘 팔리니 푸대접 받는 한국"…테슬라 차주들 '분통' [테슬람 X랩]](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36523954.3.jpg)

![[단독] 이나영 이어 원빈도…'T.O.P' 계약 16년 만에 종료](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36527407.3.jpg)

![구글, 사상 첫 배당 '주당 20센트'…AI 불안감 덮었다 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240426073327760.jpg)