국내 최대 사모펀드 MBK, 국내 2위 대형마트 품었다

2년 만의 화려한 귀환

초반부터 7조 넘는 가격 제시…국민연금 등 손잡고 실탄 확보

KKR·어피너티 연합군 제쳐

일부선 무리한 인수가 지적도

○경쟁 상대 압도한 자금력

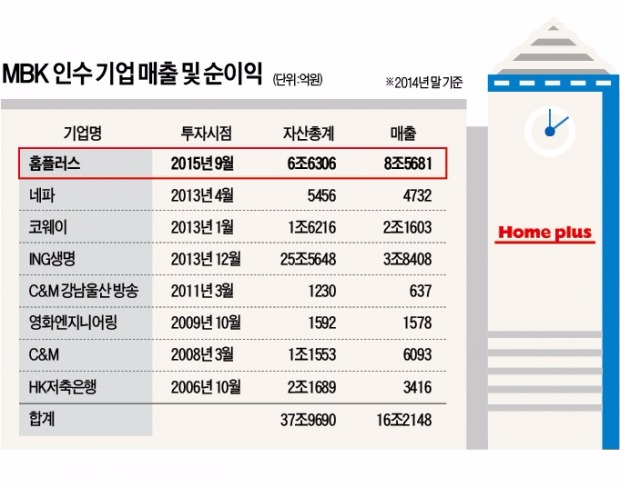

국내 대기업(공기업 제외)과 비교하면 자산 기준 15위, 매출 기준 19위의 기업집단에 해당한다. 매출 기준으론 두산그룹을, 자산 기준으론 신세계그룹과 CJ그룹을 앞선다.

MBK는 일찌감치 홈플러스 인수전의 강력한 인수후보로 꼽혔다. 지난해 국내시장에서 단 한 건의 인수도 성사시키지 못했기 때문에 다른 후보보다 훨씬 적극적일 것으로 예상됐기 때문이다. 예상대로 MBK는 예비입찰에서부터 7조원이 훨씬 넘는 가격을 제시하며 치고 나갔다. 다른 인수후보들이 적정가격으로 5조~6조원을 거론할 때여서 ‘예비입찰에서 이미 승부가 갈렸다’는 평가마저 나왔다. 어피너티에쿼티파트너스(AEP)와 KKR이 본입찰 직전 손을 잡으면서 잠시 판세 변화가 예상되기도 했다. 하지만 국민연금과 싱가포르 테마섹, 캐나다연기금(CPPIB) 등을 끌어들인 MBK의 자금력을 뒤집지는 못했다.

○비싸게 샀다는 의구심은 남아

인수 가격이 워낙 높다 보니 MBK가 무리한 것 아니냐는 지적도 나온다. 지난해 홈플러스의 상각 전 영업이익(EBITDA·기업의 현금창출능력)은 7584억원. 인수가격이 7조9000억원(직원 위로금 포함)이라면 MBK는 지난해 홈플러스 현금창출능력(EBITDA)의 약 10.4배에 달하는 금액을 제시한 셈이다. 2012년 롯데쇼핑이 하이마트를 인수할 때 써낸 EBITDA 대비 EV(11배)와 비슷한 수준이다. 앞서 테스코는 2007년 7월과 2011년 6월 합작 파트너인 삼성물산의 홈플러스 지분을 사들이는 거래에서 각각 EBITDA 대비 9.3배와 8.5배를 썼다. 2011년 5월 이마트의 킴스클럽 인수는 29.2배, 같은 해 6월 롯데쇼핑의 CS마트 인수는 17.2배에 이뤄졌다. 이 거래들의 중간값은 11배였다.

단순 비교하면 특별히 비싼 수준은 아닐 수 있다. 문제는 홈플러스의 EBITDA가 지난 몇 년간 계속해서 줄고 있다는 점이다. 2011년 9618억원에 달했던 홈플러스의 EBITDA는 지난해 7584억원까지 꾸준히 하락했다. 성장이 정체된 대형마트 업계의 상황을 볼 때 과거 수준의 EBITDA를 회복하는 것은 현실적으로 어렵지 않겠냐는 분석이 나온다.

○자산 유동화→분할 매각 수순 밟을 듯

MBK의 투자금 회수(엑시트) 전략에 관심이 모아지는 것도 이 때문이다. IB업계에선 MBK가 ‘자산 유동화→분할 매각’ 출구 전략을 쓸 것으로 보고 있다. 우선 점포 자산 유동화를 통해 현금을 최대한 빨아들일 것으로 전망된다. 140개 대형마트(홈에버 매장 포함) 가운데 세일앤드리스백(점포 매각 후 재임대) 방식으로 이미 자산 유동화가 이뤄진 곳은 서울 영등포점과 금천점 등 13곳에 불과하다. 자산 유동화가 어느 정도 이뤄지고 나면 분할 매각에 나설 것으로 예상된다. 홈플러스를 통으로 팔기가 어렵기 때문이다.

업계 1, 3위인 이마트와 롯데마트는 독과점 규제 때문에 인수 자체가 불가능하고, 대형마트 진출을 노리는 다른 대기업이 사기엔 부담스러운 규모다. 일단 828개의 점포를 갖고 있는 슈퍼마켓 체인인 홈플러스익스프레스를 분할해 규모를 줄이는 방안이 유력한 것으로 알려졌다. 대형마트 지점 가운데 일부 점포를 독과점 규제에 걸리지 않는 범위 내에서 이마트와 롯데마트에 잘라 파는 시나리오도 거론된다.

정영효/유창재 기자 hugh@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[포토] 캠핑장 간 삼성…“이동식 스크린으로 영화 봐요”](https://img.hankyung.com/photo/202404/AA.36471941.3.jpg)

![넷플릭스, 가입자 순증 꺾였다…악재 쏟아진 기술주 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240419072033320.jpg)

![[단독] "경영보다 돈"…아워홈 매각 손잡은 남매](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36472890.1.jpg)