'낙하산'과 파벌의 공생…사라진 '금융본능'

3년 주기로 회장 바뀌어

줄서기 관행…정상경영 삐걱

지난해 상반기 어느 민간 금융회사의 최고경영자(CEO) 선임 절차가 진행되던 당시 회장 후보로 하마평에 올랐던 한 인사가 정부 고위관료로부터 전화를 받았다. 한 관료 출신 후보가 회장으로 내정됐다는 얘기였다. 금융회사의 내부승계프로그램이 낙하산 인사 앞에서 무력해지는 전형적인 사례다.

○반복되는 낙하산 인사로 줄서기 횡행

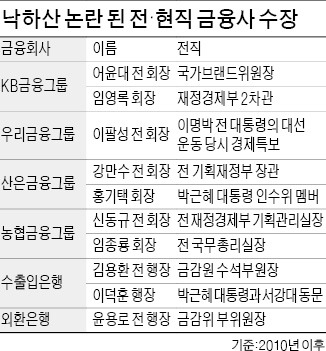

황영기 전 회장은 감독당국으로부터 ‘직무정지’에 상당하는 중징계를 받아 자리에서 물러났다. 우리금융 회장 및 우리은행장으로 재직하면서 파생상품에 투자했다가 막대한 손실을 냈다는 이유였다. 회장대행을 맡은 강정원 전 국민은행장도 차기 회장 후보로 거론됐지만 감독당국으로부터 사퇴 압박을 받았다. 어윤대 전 회장은 취임 당시 국가브랜드위원장을 맡았던 탓에 ‘낙하산 논란’이 일었다. 임영록 회장도 전 재정경제부 차관 출신이다.

우리금융그룹도 때마다 낙하산 논란이 끊이지 않았다. 박병원 전 우리금융 회장은 전 재경부 차관 출신이었고, 이팔성 전 회장은 이명박 전 대통령의 대선캠프에서 경제특보를 지냈다. 임종룡 농협금융그룹 회장도 직전까지 국무총리실장을 맡았다. 강만수 전 산은금융그룹 회장은 기획재정부 장관이었다.

물론 관료 출신 중 좋은 평가를 받는 인사도 있다. 하지만 금융그룹 안팎의 시선은 대체로 곱지 않다. 3년 주기로 회장이 바뀌는 과정에서 정치권과 금융당국 등이 자기 사람을 수장에 앉히기 위해 조직을 들쑤시다 보니 업무 전문성과 책임감에 둔감해졌다는 설명이다.

국민은행의 한 영업점장은 “CEO가 바뀔 때마다 임원진이 전면 교체됐다”며 “경영진이 수시로 바뀌면서 업무 사각지대가 생겼고, 비리사고 발생의 원인이 됐다”고 말했다.

○내부 파벌과 낙하산 CEO의 공조도

관치금융은 금융사 내부의 파벌 간 대립을 더 악화시킨다. 낙하산 CEO의 경우 금융당국과의 네트워크는 좋지만 조직에 대한 정보나 전문성이 부족하다. 이 틈을 타 내부 파벌 간 ‘권력 쟁투’가 일어나는 일이 다반사다.

비서실과 전략, 인사를 담당하는 부장급 이상은 조직 내에서 부침이 심하다. 낙하산 CEO가 물러나면 후선으로 배치되고, 다음 CEO가 들어서면 다시 복귀하는 일이 허다하다. 국민은행에선 옛 국민은행과 옛 주택은행 출신들이, 우리은행은 옛 상업은행과 옛 한일은행 출신들이 인사철마다 물밑 경쟁을 치열하게 벌인다.

우리은행 관계자는 “출신 성분에 따라 인사가 달라지니 조직원들이 줄서기에 바빠 회사 발전을 고민하기가 힘든 게 현실” 이라고 비판했다.

박신영 기자 nyusos@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

!["집에 있는 '이것' 다 팔았어요"…순식간에 100만원 번 비결 [이슈+]](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36526925.3.jpg)

!["인증샷 찍기 좋아요" 중국인도 반했다…요즘 뜨는 동네 [신현보의 딥데이터]](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36526134.3.jpg)

![[오늘의 arte] 독자 리뷰 : 당신의 미술 취향은 무엇인가요](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36523699.3.jpg)