유통기한보다 긴 소비기한…"진짜 먹어도 되나요?" 불안

유통기한보다 20∼50% 길어 "불안하다" 반응도

정부·업계 정확한 정보 제공해야

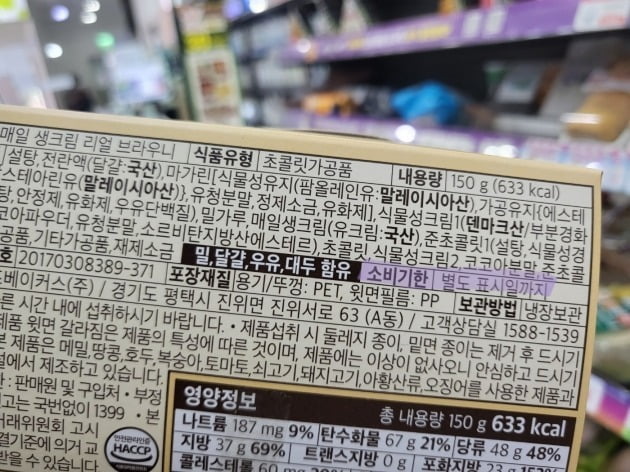

지난 4일 오후 서울 영등포구 한 마트에서 만난 소비자는 이같이 반문했다. 새해 1월1일부터 마트나 편의점 등에 식품을 사러 가면 포장재에서 '소비기한'이라는 문구를 볼 수 있다. 기존 유통기한에서 바뀐 것이다. 유통기한이 말 그대로 제품의 제조일로부터 소비자에게 유통·판매가 허용되는 기한을 뜻한다면 소비기한이란 소비자가 보관 조건을 준수했을 경우 안전에 이상 없다고 판단되는 기간을 의미한다. 통상 소비기한이 유통기한보다 길다.

다만 5일까지 서울과 경기 시내 대형마트와 편의점을 둘러본 결과 소비기한이 무엇인지 아는 소비자는 아직 많지 않았다. 유통기한과 소비기한에 대한 정확한 정보가 없어 혼동을 겪는 것으로 보인다. 경기 고양 소재 마트에서 만난 50대 주부는 "소비기한이라는 건 처음 들었다. 유통기한과 뭐가 다르냐"고 되물었다. "원래대로 유통기한을 참조하겠다"고도 했다.

식품에 표시된 방법에 맞게 보관한다면 유통기한이 지났어도 소비기한 내 섭취하면 안전에 이상이 없다는 취지다. 세계적 흐름도 소비기한을 사용하는 추세다. 우리나라도 충분히 먹을 수 있는 식품을 유통기한이 지났다는 이유로 대량 폐기하면서 처리 비용이 증가하고 환경을 오염시킨다는 비판이 커지자 제도를 바꿔 올해부터 소비기한을 쓰기로 한 것이다.

대다수 소비자들은 이같은 취지에는 공감했지만 소비기한에 대해 여전히 불안하다는 반응을 보였다. 정부 안내나 홍보가 부족한 탓으로 풀이된다.

서울 종로구의 한 편의점에서 만난 40대 소비자도 "유통기한을 넘긴 식품을 두고 먹기는 부담스럽다. 배탈이라도 날까 불안해 그냥 유통기한을 따를 생각"이라고 말했다. 주부들이 모인 온라인 커뮤니티에서도 "소비기한이 적용되는 온도는 어느 정도냐. 냉장보관 기준인지, 냉동보관 기준인지 모르겠다" "유통기한 내에도 상태가 안 좋은 식품도 있는데 소비기한을 지키는 게 가능한가" 등의 반응이 나왔다.

마트나 편의점 직원들도 소비기한에 대한 정보를 정확히 아는 이는 많지 않은 분위기였다. 소비기한 제도에 안내문을 붙인 곳은 눈에 띄지 않았다. 한 마트에서는 "유통기한이나 소비기한이 크게 다르지 않으니 날짜만 확인하고 가져가면 된다"며 잘못된 정보를 전달하는 직원도 있었다.

식품을 취급하는 자영업자들도 혼란스러워하기는 마찬가지다. 자영업자 인터넷 커뮤니티들에도 소비기한 표기에 대한 정보를 묻는 게시글이 여럿 올라왔다. 한 비조리 밀키트 즉석판매업자는 "올해부터 소비기한을 제품에 표시하라는 안내문을 받았다. 아직까진 '3일 이내 드세요'라고 안내하는 중인데 소비기한 스티커를 제작해 붙여야 하나"라고 고민을 털어놨다. 다른 자영업자도 "부대찌개 같이 다양한 재료가 들어가는 음식은 소비기한을 어떻게 표기해야 하나. 어디에 문의해야 하는지 모르겠다"며 난감해했다.

안혜원 / 이현주 한경닷컴 기자 anhw@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

!["이 아보카도, 썩었습니다"…채소·과일 스캔하면 신선도 알려준다 [CES 2023]](https://img.hankyung.com/photo/202301/01.32283882.3.jpg)

![유통기한보다 20~50% 긴 '소비기한' 표시 [새해 달라지는 것들]](https://img.hankyung.com/photo/202212/AA.32248301.3.jpg)

![[생글기자 코너] 음식물 쓰레기 감소 효과 기대되는 소비기한 표시제](https://img.hankyung.com/photo/202212/AA.32197510.3.jpg)

!['베니스의 장인들' 르네상스 조선소에 쿵쿵쿵 망치질! 클래스가 달랐던 토즈 전시 [2024 베네치아 비엔날레]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/01.36496137.3.jpg)