[책마을] 미래학자 제러미 리프킨 "효율의 시대 가고, 회복력 시대 온다"

제러미 리프킨 지음

안진환 옮김 / 민음사

432쪽│2만6000원

<노동의 종말> 저자, 8년 매달린 신작

그동안 문명의 성장 이끈 힘은 '효율성'

'보이지 않는 손'이 자원 효율적 배분했지만

기후변화·토양 황폐화 등 부작용 낳아

리프킨의 신작 <회복력 시대>는 “효율의 시대는 이제 ‘회복력(resilience)의 시대’에 자리를 내주고 있다”는 선언으로 시작한다. 리프킨이 8년 동안 매달린 이 책은 지난 1일 세계 주요 국가에서 동시 출간됐다. 책이 미래사회의 키워드로 제시한 ‘회복력’은 한 사회가 예기치 못한 위기나 재난에 적응할 수 있는 힘, 즉 사회의 지속 가능성을 의미한다. ‘다시 뛰어오른다’는 의미의 라틴어 ‘리실리오(resilio)’에서 파생한 단어다.

리프킨은 그동안 인류의 성장을 이끌어온 힘이 효율성이란 것을 부인하지 않는다. 그러면서 경제학의 창시자인 애덤 스미스의 <국부론>을 인용한다. “누군가 자신의 이익을 추구함으로써, 실제로 사회의 이익을 증진하려고 할 때보다 종종 더 ‘효과적으로’ 그것을 증진한다”는 문장이다. 여기서 ‘효과적으로’는 ‘효율적으로’와 다르지 않았다. ‘보이지 않는 손’ 덕분에 인간의 이기적인 행동은 자원의 효율적인 배분을 우리 사회에 안겨줬다.

![[책마을] 미래학자 제러미 리프킨 "효율의 시대 가고, 회복력 시대 온다"](https://img.hankyung.com/photo/202211/AA.31718567.1.jpg)

“효율성의 핵심은 마찰을 없애는 것이다. 경제활동의 속도와 최적화를 늦출 수 있는 중복과 반복을 제거해야 효율성이 높아진다. 반면 회복력의 핵심은 중복성과 다양성이다. 농업을 예로 들어보자. 특정 품종 하나만 재배하면 효율성은 높아진다. 하지만 이 품종에 병충해가 돌면 회복할 수 없는 손실로 이어질 수 있다.”

‘계란을 한 바구니에 담지 말라’는 격언이 금융투자 분야에만 적용되는 것은 아니라는 말이다. 책은 회복력을 중심으로 패러다임 대전환을 촉구한다. 서구사회는 최초의 근대 철학자로 평가받는 프랑스의 르네 데카르트, 중력을 설명하는 수학 공식을 내놓은 아이작 뉴턴 이후 “인간은 미래를 예측하고 통제할 수도 있다”고 생각해왔다.

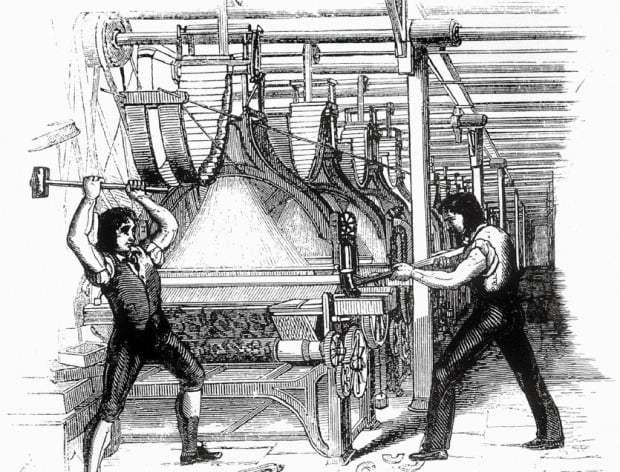

중세시대 신(神) 중심세계에서 벗어난 계몽주의 사상가들은 인간의 진보를 새로운 신성으로 받아들였다. 정치와 경제는 천연자원 등 자연을 더 빨리, 더 많이 상품화해 소비하는 데 주력했다. 그렇게 효율성 덕분에 전례 없는 부를 축적한 인류 사회는 이제 토양 황폐화, 기후 변화, 식량 위기 등 부작용을 걱정해야 하는 처지가 됐다.

‘자연 자본’뿐이 아니다. 무인화, 자동화를 통해 효율이 높아질수록 사람의 일자리는 줄어든다. 근로자의 급여가 줄어든다는 것은 소비 여력이 감소한다는 것을 의미한다. 부채로 떠받친 소비는 지속 가능하지 않다. 이런 측면에서 <회복력 시대>는 <노동의 종말> 2편처럼 읽힌다.

![[책마을] 미래학자 제러미 리프킨 "효율의 시대 가고, 회복력 시대 온다"](https://img.hankyung.com/photo/202211/AA.31721168.1.jpg)

코로나19 팬데믹은 상호작용과 공생에 대한 갈증을 일깨웠다. 최근 터진 카카오 데이터센터 화재도 기업이 효율만 추구하면 큰 낭패를 볼 수 있다는 것을 보여줬다. 리프킨은 책 말미에 이렇게 썼다. “우리 인간 종의 여정을 앞으로 어떻게 이어 나갈 것인가에 대한 사고의 전환이 시작됐다.”

구은서 기자 koo@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![당신이 올해 읽은 책 중 최고는 무엇이었나요? [구은서의 요즘 책방]](https://img.hankyung.com/photo/202211/01.31757721.3.jpg)

![[오늘의 arte] 독자 리뷰 : 당신의 미술 취향은 무엇인가요](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36523699.3.jpg)