소설가 김세희 '아우팅 논란' 해명없이 1년 만에 신작 출간

1년여간 침묵 끝에 창비 신작으로 돌아와

"독자들에게 납득할 만한 설명 필요"

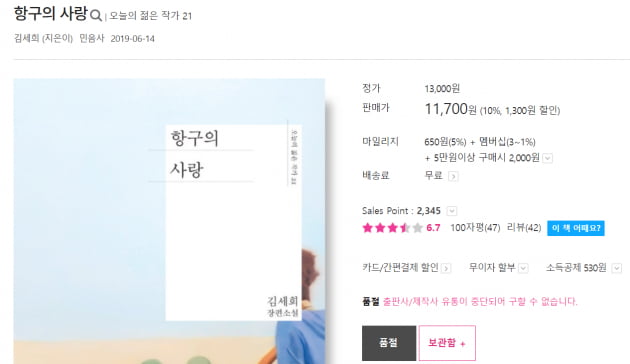

지난해 김 작가는 소설 <항구의 사랑>이 실제 인물을 소재로 삼아 아우팅하는 결과를 낳았다는 주장이 제기되자 해당 도서의 판매를 중단했다.

출판계에서는 신작을 내기 전에 앞선 논란에 대한 해명이 먼저라고 지적한다. '인용의 윤리'에 대해 문단과 독자가 함께 고민할 계기로 삼아야 한다는 목소리도 나온다.

창비는 최근 김 작가의 소설 <프리랜서의 자부심>을 출간했다. 창비의 계간지 <창작과 비평> 2020년 겨울호에 발표했던 단편 소설을 경장편으로 고쳐 썼다. 회사 내 갈등으로 공황장애 발작을 경험한 주인공이 프리랜서로 일하며 다시 일어서는 내용을 다뤘다.

온라인 서점 독자평 코너와 소셜미디어 등에서는 김 작가의 신작을 두고 "논란이 있었던 작가의 책을 내기로 결정한 이유를 설명해달라"는 반응이 이어졌다.

앞서 김 작가가 2019년 민음사에서 출간한 소설 <항구의 사랑>은 지난해 사생활 침해와 '아우팅' 논란에 휩싸였다.

김 작가와 오랜 친구라고 밝힌 A씨는 자신이 김 작가의 <항구의 사랑>에 등장하는 '인희'이자 'H'이며, 단편 '대답을 듣고 싶어'에 등장하는 '별이'라고 주장했다. "김 작가로 인해 아우팅 등 피해를 입었다"고 했다.

이에 김 작가는 법무법인 지평을 통해 "소설 속 인물과 에피소드는 작가가 삶에서 겪은 다양한 사람들과 경험을 모티프로 삼고, 여러 문헌과 창작물을 참고하면서 상상을 덧붙여 만들어낸 허구의 서사"라며 "현실에 기반했더라도 실존 인물이 아니다"라고 반박했다.

그럼에도 논란이 거세지자 김 작가가 민음사에 직접 <항구의 사랑> 판매 중단을 요청했고, 이 책은 현재도 판매되지 않고 있다.

창비는 이전에도 ‘출판 윤리’에 대한 홍역을 치른 바 있다. 2015년에는 신경숙 작가의 표절 논란 당시 신 작가를 옹호했다가 논란이 커지자 사과했다. 세대 교체 시점을 고민하던 '창비의 산증인' 백낙청 서울대 명예교수가 이후 창작과비평 편집인 자리에서 물러나면서 '표절 후폭풍'이라는 해석이 나왔다.

2020년에는 김봉곤 작가의 소설집 <시절과 기분> 수록작이 사적 대화를 무단 인용했다는 폭로가 나왔는데, 창비는 이후 책 내용을 수정을 수정해놓고 그 사실을 독자들에게 바로 공지하지 않아 비판을 받았다.

문단에서는 '독자들이 납득할 만한 설명이 필요하다'는 지적이 나온다. 창비나 김 작가는 당사자 간 합의가 있었는지 등 앞선 논란에 대한 별도의 설명을 내놓지 않았다.

노태훈 문학평론가는 "모종의 사태를 야기한 작가가 소설 쓰기를 영원히 그만두어야 한다고 생각하지는 않는다"면서도 "하지만 적절하고 납득할 만한 절차나 형식은 당연히 필요하다"고 말했다.

작가 한 명이나 출판사 한 곳의 문제로 여길 일이 아니라는 의견도 있다. 실제 인물이나 대화를 문학적 소재로 삼는 게 옳은가, 즉 '인용이나 재현의 윤리'에 대한 문단과 독자의 고민이 필요하다는 것이다.

한 문학평론가는 "앞선 폭로 당시 잘잘못을 따지는 식으로 사태가 격화됐다"며 "무엇이 윤리적 인용, 재창작이냐 하는 건 간단하게 답이 나올 문제가 아니고, 그럴수록 여러 의견이 동등하게 오가야 했는데 그러지 못했다"고 했다. "넓게는 비평의 실종, 독자과 평단의 괴리 등까지도 숙고해볼 문제"라는 것이다.

다만 그도 "출판사나 작가가 신작을 내기까지 어떤 고민을 거쳤고 어떤 근거로 출간 결정을 했는지에 대한 설명이 전혀 없는 건 아쉬운 부분"이라고 했다.

창비 측은 “내부적으로 김세희 작가 신작 출간 여부를 두고 여러 논의가 있었던 게 사실”이라면서도 “<항구의 사랑> 관련 법적 분쟁이 이어지지 않은 상황이고 이번 책은 이전에 출간 약속이 돼있던 소설"이라고 설명했다. "별개의 작품이니 별개로 평가받아야 한다"는 입장이다.

한국경제신문은 김 작가에게도 메일로 입장을 물었지만 아직까지 답이 없는 상태다.

구은서 기자

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

!['노동절' 아침에 출퇴근을 사유하다 [장석주의 영감과 섬광]](https://img.hankyung.com/photo/202305/01.33314799.3.jpg)

!['베니스의 장인들' 르네상스 조선소에 쿵쿵쿵 망치질! 클래스가 달랐던 토즈 전시 [2024 베네치아 비엔날레]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/01.36496137.3.jpg)