온라인 시대에도 늘어나는 '작지만 강한 서점'

국내 서점 2년새 9% 늘어

작가 북토크·인문학 강의 등

온라인선 불가능한 경험 제공

오프라인 감성으로 고객 모아

'튀는 서비스'로 대형서점과 경쟁

특정 분야 책만 모은 서점 등장

명사가 고른 책 매달 보내주기도

온라인 서점이 ‘빠른 배송’으로 공세를 펼치고, 대형 서점들이 고전하는 가운데 동네책방이 다시 뜨고 있다. 큐레이션을 기반으로 강력한 커뮤니티를 만든 뒤 책 판매 수익까지 연결되는 선순환 구조를 형성해 출판 시장에 새바람을 일으키고 있다는 분석이 나온다.

팬데믹 2년간 서점 오히려 늘어

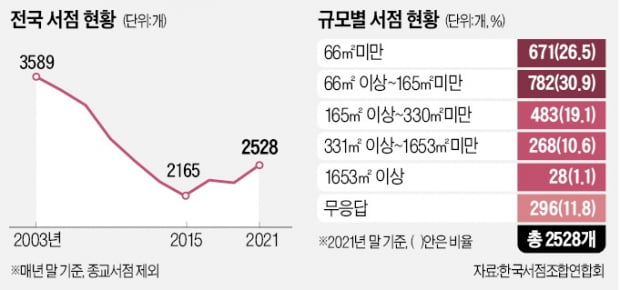

18일 한국서점조합연합회의 ‘2022 한국서점편람’에 따르면 지난해 말 기준 국내 서점은 2528곳으로 집계됐다. 코로나19 팬데믹 이전인 2019년 말(2320곳)보다 오히려 208곳(9%) 늘었다. 연합회는 “서점이 증가한 건 다양한 형태의 소규모 서점이 문을 열고, 통계 조사 방식도 고도화했기 때문”이라고 설명했다. 이런 소규모 서점들은 흔히 ‘동네책방’ ‘지역서점’ ‘독립서점’ 등으로 통한다.같은 기간 교보문고 등 대형 서점 매장은 150곳에서 143곳으로 줄었다. 대형 서점은 규제로 인해 1년에 한 곳밖에 신규 점포를 내지 못한다. 온라인 전환에 발맞춰 매장을 통폐합하고 있는 것도 이유다.

소규모 서점이 늘어난 건 2014년 전면 시행된 도서정가제가 안착한 영향도 있다. 대형 서점이나 온라인 서점의 대규모 할인이 불가능해지면서 동네 서점들도 가격 경쟁에서 대형 서점과 겨룰 수 있게 됐다.

도서정가제가 없는 미국에서도 비슷한 현상이 나타나고 있다. 뉴욕타임스는 최근 미국 내 서점이 코로나19 팬데믹 와중에 300곳 이상 늘었고 매출도 상승세라고 보도했다. 미국서점협회 회원이 2020년 7월 초 1689곳에서 이달 기준 2023곳으로 증가했다는 것이다. 뉴욕타임스는 코로나 봉쇄에 따른 특수, ‘여성주의 서점’처럼 문화적 다양성을 중시하게 된 사회적 분위기 등을 이유로 꼽았다.

동네책방 생존전략은

동네책방들은 대형 서점이나 온라인 서점이 대신할 수 없는 매력을 갖추기 위해 고군분투 중이다. 큐레이션 기능은 기본이다. 웬만한 책은 다 있는 대형 서점과 달리 동네책방은 공간의 제약이 크다. 책을 고르는 나름의 기준을 세워 책을 추려서 진열한다. 이 과정에서 온라인 채널도 이용한다. 예컨대 김소영 전 아나운서가 운영하는 서점 ‘책발전소’에는 온라인으로 신청하면 매달 이슬아 작가, 가수 장기하 등 명사가 골라주는 책을 집으로 보내주는 ‘이달의 큐레이터’ 서비스가 있다. 독서관을 만든 전세환 씨(29)는 “책이 좋아 서점을 열었지만 책 판매 수익만으로 가게를 운영한다는 생각은 애초 없었다”며 “회원을 늘려 각종 문화 모임과 장소 대관 사업을 확대할 예정”이라고 했다.특정 분야 책을 전문적으로 취급하거나 지역 주민·독서가들의 살롱 역할을 하기도 한다. 서울 서교동 골목에 자리 잡은 번역서 전문 서점 ‘번역가의 서재’ 책장에는 일본어 번역가인 사장이 엄선한 번역서가 빼곡하다. 단순히 책만 팔진 않는다. 마포평생학습관과 함께 ‘번역가와 함께 읽는 세계문학의 시간’ 강좌를 운영하는 등 책을 읽고 이야기하는 공간이다. 이 밖에 약국, 게스트하우스, 와인바, 꽃가게, 카페 등과 서점을 함께 운영하는 ‘숍 인 숍’ 전략도 적극 활용한다.

동네책방이 독서가들이 즐겨 찾는 공간으로 떠오르자 출판사들도 동네책방에서만 살 수 있는 한정판 표지를 내놓고 있다.

구은서 기자 koo@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[책마을] 30년 수집가가 안내하는 우리 고미술의 매력과 아름다움](https://img.hankyung.com/photo/202207/AA.30636476.3.jpg)

![[홍순철의 글로벌 북 트렌드] '미국 없는 세계' 예측한 美 전략가…"단절된 세계 준비하라"](https://img.hankyung.com/photo/202207/AA.30636512.3.jpg)

![넷플릭스, 가입자 순증 꺾였다…악재 쏟아진 기술주 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240419072033320.jpg)

![[단독] "경영보다 돈"…아워홈 매각 손잡은 남매](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36472890.1.jpg)