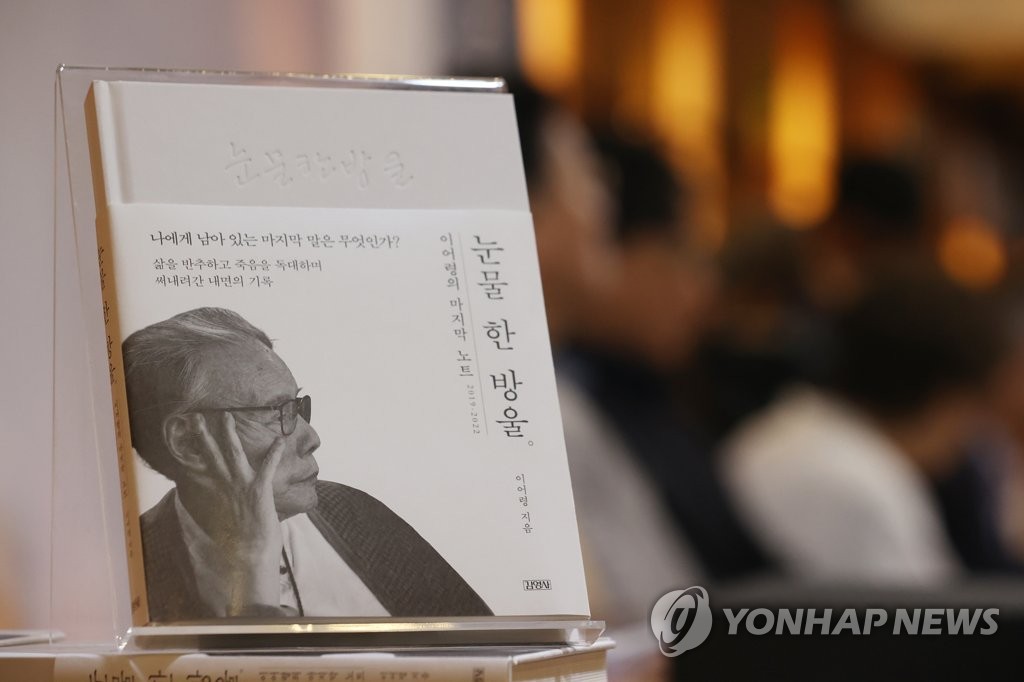

죽음 목전 둔 이어령이 전하려 한 마지막 얘기 '눈물 한 방울'(종합)

아플 때 검정 스케치북 꺼내 손으로 쓴 시·수필 110편 담긴 책 출간

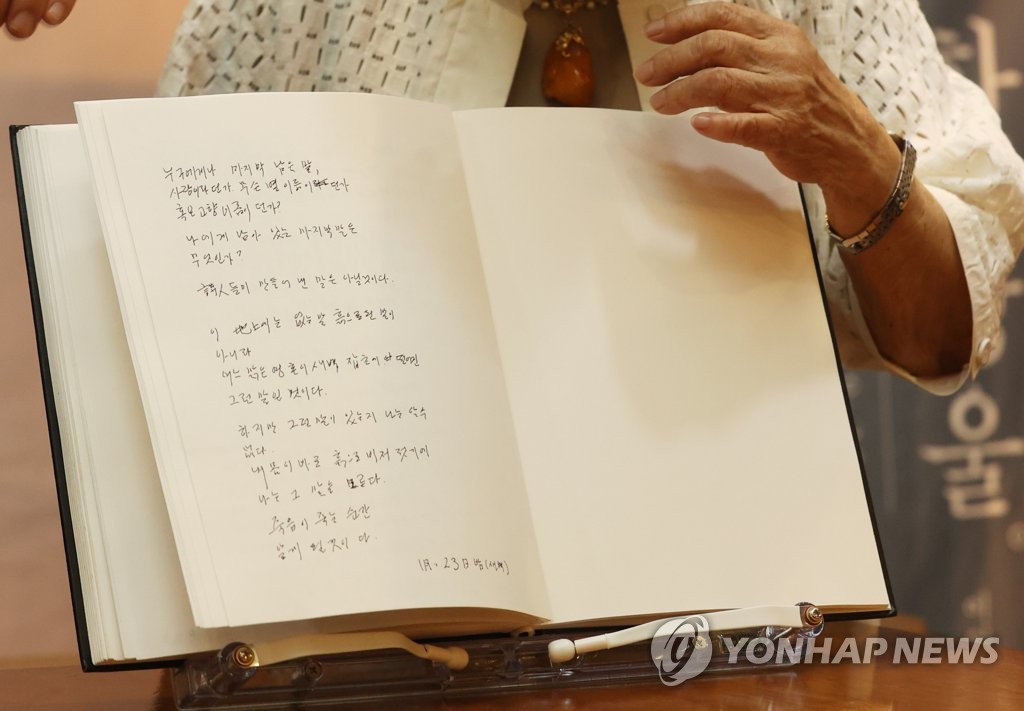

지상에는 없는 말, 어느 맑은 영혼이 새벽 잡초에 떨어진 그런 말일 것이다.

하지만 그런 말이 있는지 나는 알 수 없다.

죽음이 죽는 순간 알게 될 것이다.

"

'시대의 지성' 고(故) 이어령 초대 문화부 장관은 올해 1월 23일 새벽 검정 스케치북을 꺼내 죽음에 대한 단상을 213자로 적었다.

그가 세상을 떠나기 한 달 전 마지막으로 적은 글이다.

항암 치료를 거부한 그는 아플 때마다 2cm 두께의 이 노트를 펼치고 글을 썼다.

192쪽 분량의 노트 중 21쪽은 채우지 못해 여백으로 남았다.

죽음을 목전에 둔 이 전 장관이 병상에서 쓴 미공개 육필원고 '눈물 한 방울'(김영사)이 30일 출간된다.

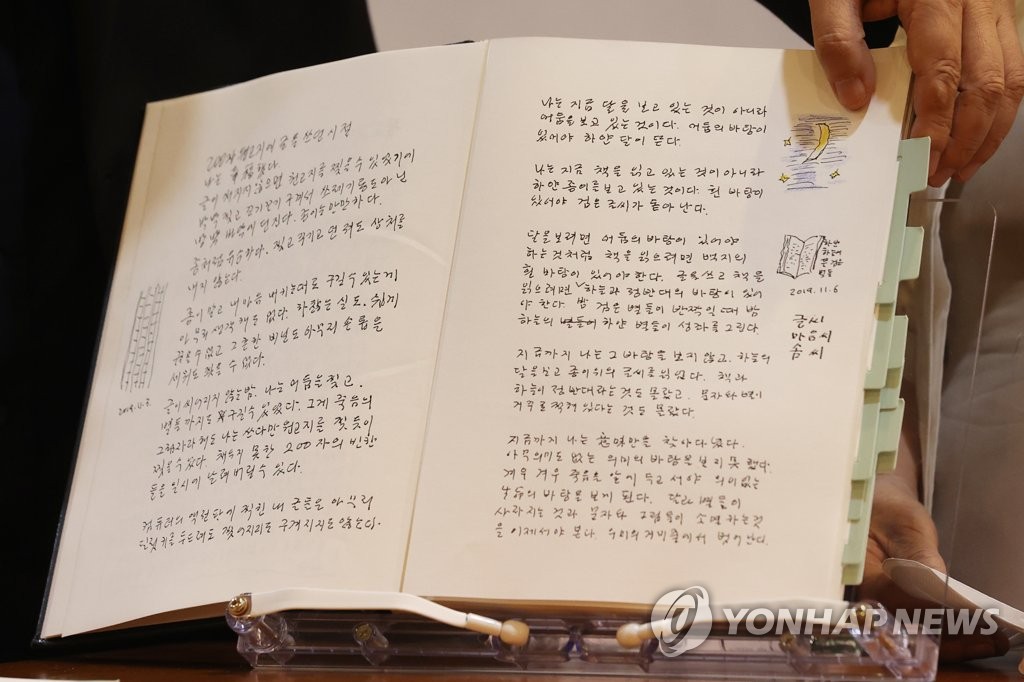

147편의 시·수필 중 엄선한 110편에 그가 손수 그린 그림도 함께 담겼다.

2019년 10월부터 올해 1월까지 27개월간의 기록으로, 초기엔 정돈된 글씨에 그림도 많았으나 뒤로 갈수록 그림 수도 급격히 줄고 글씨도 삐뚤삐뚤해진다.

이 전 장관은 에세이, 소설, 시집, 희곡과 시나리오 등 분야를 가리지 않고 160여 권의 책을 썼지만, 자서전이나 회고록을 남기진 않았다.

삶의 마지막 순간에서 눈물이 '툭' 떨어진 순간의 단상과 내밀한 고백이 담긴 이 책이 사실상 유일한 자서전이자 회고록이나 마찬가지다.

이어 "컴퓨터로 글을 못 쓰니 찹쌀떡 장수 목소리, 문풍지 소리 등 옛 기억이 돌아온다고 했다"며 "옆에서 보니 기억만 돌아오는 게 아니라 인품도 달라지는 것 같았다.

마지막에는 손글씨도 안 되니까 누워서 녹음했다.

어떻게든 내면을 표현할 수 있었기에 축복받은 사람"이라고 전했다.

강 관장은 "노트를 읽다 보면 혼자 저승으로 가야 하는 인간의 외로움이 배어 있다"며 평소 사람들 앞에서 눈물을 내보이지 않았던 이 전 장관이 두 차례 크게 운 적이 있다고도 회상했다.

곧 걸음을 못 걷게 될 것 같다고 직감했을 때와 섬망 증상이 와 정신이 망가질까 봐 두려워했을 때다.

고세규 김영사 대표는 "올해 1월 3일 영인문학관에서 만난 이 전 장관이 사적으로 기록하기 위해 만든 건데 책으로 만들어보라고 했다"며 출간 배경을 설명했다.

이 전 장관은 "상태가 상당히 좋지 않기 때문에 내일 죽어도 이상하지 않다"고 말하면서 꼭 넣어야 할 그림을 보여주는 등 마지막까지 편집 방향에 관한 의견도 냈다고 했다.

유족 측은 이번 책에 포함되지 않은 37편의 글을 비롯해 이 전 장관이 여러 권의 다른 노트와 컴퓨터 등 전자기기에 남긴 각종 단상을 묶어 따로 책을 내는 것도 계획하고 있다.

내년 2월 이 전 장관의 1주기 때는 영인문학관 서재도 외부에 공개할 예정이다.

그는 이 책에서 짐승과 달리 인간은 정서적 눈물을 흘릴 수 있고, 인공지능(AI)은 아무리 뛰어나다고 해도 눈물은 흘리지 못한다고 말한다.

또 나와 다른 이도 함께 품고 살아가는 세상에서 관용의 눈물이 중요하다고 강조한다.

이 전 장관은 서문에서 "자신을 위한 눈물은 무력하고 부끄러운 것이지만 나와 남을 위해 흘리는 눈물은 지상에서 가장 아름답고 힘 있는 것"이라며 "인간을 이해한다는 건 인간이 흘리는 눈물을 이해한다는 것"이라고 말했다.

이 서문은 그가 올해 1월 고 대표에게 사후 노트 출간을 맡기며 불러준 내용을 정리한 것이다.

그가 밝힌 눈물이 핑 도는 순간은 다양하다.

옛 책을 읽다가 자신도 늙고 책도 낡았다고 느껴질 때, 손으로 쓴 전화번호 책에서 아련한 얼굴을 떠올릴 때, 구두끈을 매다가 아버지 신발의 가죽 냄새가 기억날 때, 외갓집에서 깃털 묻은 달걀을 받아들고 외할머니 손의 열기를 생각했을 때 등이다.

그는 책에서 상상력의 원천이라고 했던 어머니에 대한 사랑과 암으로 투병하다가 먼저 세상을 떠난 딸 이민아 목사에 대한 그리움도 표현했다.

김소월의 시 '엄마야 누나야' 속에 나오는 모래를 떠올리며 "나는 지금 아직도 모래알을 세고 있다.

어머니의 사랑 다 헤지 못하고 떠난다"고 적었고, 지난해 7월엔 암 선고를 받고 난 뒤 처음 어머니의 영정 앞에서 통곡했다고 썼다.

딸의 8주기엔 "민아야 내 아직 살아 있는 것이 미안하다"고 했다.

"죽음은 열매처럼 익어간다.

먹어볼 수는 없지만 떫고 아릴 것"이라고 했다가 "배가 아프다.

음식을 먹을 수 없다"고 말한다.

"살고 싶어서 내 마음은 흔들린다"고 했다가 첫눈을 보며 "내년 이맘때 나도 없을 것"이라고 마음을 내려놓는다.

어느 날엔 "많이 아프다.

아프다는 것은 아직 내가 살아 있다는 신호다.

아픔은 생명의 편이다, 가장 강력한 생의 시그널"이라고 표현했고, 다른 날엔 "한밤에 눈뜨고 죽음과 팔뚝 씨름을 한다"며 병마와의 사투를 전했다.

지난해 12월 말엔 "이제 떠난다.

감사한다.

내 낙서도 끝이 난다"고 적었다.

그는 힘겨운 싸움 속에서도 창조적 사고의 끈을 놓지 않았다.

클레오파트라, 이상과 정지용, 공자와 노자 등의 인물을 문학, 철학, 예술, 물리학 등의 지식과 어우르며 이질적인 개념을 자연스럽게 연결하는 사유를 펼쳐 보인다.

물레로 실을 뽑는 건 연속체인 아날로그이며 천을 짜는 베틀은 디지털이라고 말하고, 다수의 반대 속에서 이뤄진 인공위성 발사와 에펠탑 준공을 임신과도 연결하며 "유용성을 넘어선 엄청난 의미가 있다"고 강조한다.

주목(注目)과 유목(遊目)이란 단어를 언급하면서는 세상일을 주의 깊게 바라본 공자와 자연의 모든 것을 물끄러미 바라본 노자의 시선을 대비한다.

또 어항 속 금붕어를 보여주면 서양 학생은 자신이 관심을 둔 금붕어만 집중적으로 그리지만, 한국 학생은 어항 속 수초나 돌도 그린다며 동서 문명의 차이와 연결 짓는다.

/연합뉴스

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[포토] '2024 불암산 철쭉제'](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36467991.3.jpg)

![넷플릭스, 가입자 순증 꺾였다…악재 쏟아진 기술주 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240419072033320.jpg)