쌀과 물, 누룩만 있다면 막걸리 한잔 뭐 어렵겠소

내 인생의 酒人은 나…직접 만든 전통주

1주일간의 설렘

지난 9월 23일 방문한 서울 해방촌 전통주점 ‘윤주당’에선 고소한 고두밥 냄새가 가득했다. 고두밥 짓기는 막걸리 빚기의 시작 단계다. 술 빚을 쌀은 평소 밥을 지을 때보다 많이 씻어야 한다.불순물을 최대한 씻어내야 술맛이 좋아지기 때문이다. 윤나라 윤주당 사장(36)은 “김장 김치가 이집 저집 맛이 다르듯 같은 재료로 만든 막걸리도 어떻게 담그느냐에 따라 천차만별”이라고 말했다.

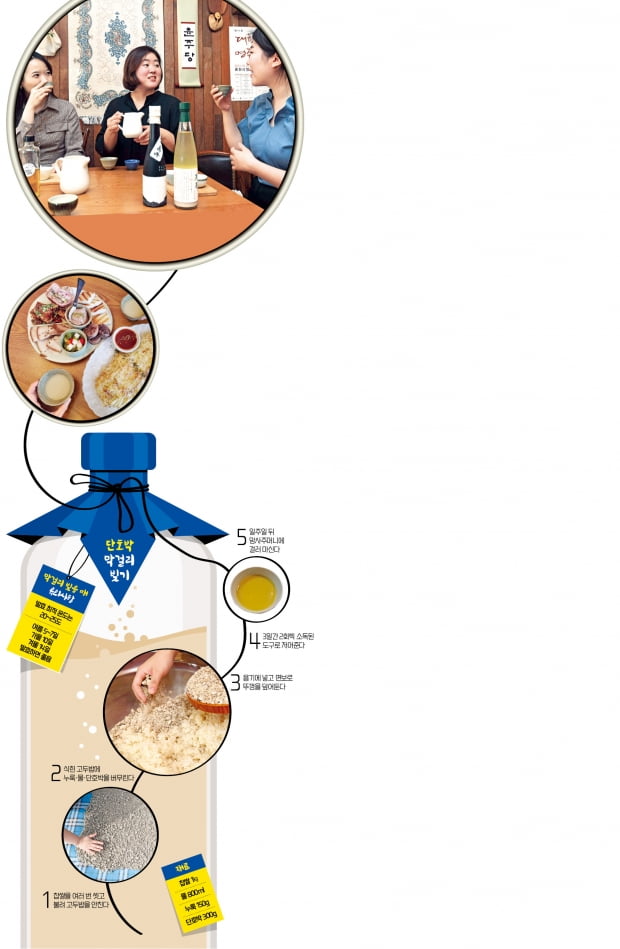

이 고두밥과 누룩, 물에 단호박을 더해 ‘단호박 막걸리’를 만드는 데엔 약 1시간30분이 걸렸다. 불린 찹쌀 1㎏을 40분가량 쪄 만든 고두밥은 탁자에 넓게 펼쳐 충분히 식혔다. 고두밥을 큰 소쿠리에 옮겨 누룩 150g, 물 800mL, 단호박 300g을 넣어 천천히 버무렸다. 손바닥으로 꾹꾹 눌러주는 게 핵심이다.

이렇게 고루 섞은 주모(술을 만드는 원료)를 2.8L 용기에 담아 집으로 가져와 1주일간 발효·숙성 작업을 이어갔다. 막걸리 1.6L를 만들 수 있는 용량이다. 보관 장소는 직사광선을 피할 수 있고 온도가 일정한 곳이 좋다. 용기에 담고 24시간이 지난 뒤부터 하루에 한 번씩 사흘간 숟가락으로 주모를 저어줘야 한다.

나흘째부터는 용기에 귀를 대면 막걸리가 발효하면서 나는 ‘톡톡’ 하는 소리를 들을 수 있었다. 학창 시절 관찰일기를 쓰듯 매일 미세하게 변해가는 과정을 보는 재미가 쏠쏠했다.

드디어 1주일이 지나면 막걸리를 맛볼 수 있다. 취향에 따라 더 오래 뒀다 먹어도 된다. 윤 사장은 “막걸리는 저온에서 오래 숙성시켜도 상하지 않는다”며 “숙성시킬수록 알코올 특유의 냄새가 사라지고 술맛이 부드러워진다”고 했다. 과연 막걸리 맛이 날까. 면포에 주모를 넣어 꾹 짜고 막 거른 막걸리를 한 모금 마셔봤다. 톡 쏘는 탄산감에 쌀과 단호박의 감칠맛이 어우러졌다.

막걸리집 사장 된 공연기획자

극장에서 공연 기획을 하던 윤 사장이 생업을 바꾼 것은 바로 이 맛에 흠뻑 빠져서다. 그는 2015년 취미 삼아 막걸리 제조법을 배웠다가 더 맛있게 숙성시켜보려고 술항아리를 사고, 술방까지 만들었다.윤 사장은 “만들 때마다 맛에 미묘한 차이가 난다”며 “숙성 환경이나 재료 비율, 부재료를 바꿔보면서 취향에 맞는 막걸리를 만들어보면 더욱 흥미로울 것”이라고 했다. 그는 단호박 대신 진달래, 목련, 국화 등 꽃이나 복분자를 넣는 것도 추천했다. ‘정성을 얼마나 들이느냐’도 수제 막걸리의 맛을 좌우한다. 언뜻 간단해 보여도 제때 저어주지 않거나 햇볕에 방치했다간 식초가 될 수 있다.

재료만 준비한다면 이 모든 과정은 처음부터 집에서 나 홀로 해봐도 된다. 일부 전통주점은 온라인에서 누룩과 용기 등으로 구성한 ‘막걸리 DIY 키트’를 판매하기도 한다.

전통주 배우려 1년 줄서기도

요즘 전국 곳곳에는 막걸리를 직접 만들거나 그 제조 과정을 엿볼 기회가 많다. 양조장 투어를 가서 술을 빚어볼 수 있는 ‘찾아가는 양조장’이 대표적이다. 농림축산식품부는 전통문화유산 복원 프로젝트로 매년 지역 양조장 여러 곳을 ‘찾아가는 양조장’으로 지정한다. 농식품부 관계자는 “장인정신으로 술을 빚고 제조하며 양조문화를 계승 발전시키는 의미가 크다”고 했다.막걸리는 만드는 행위 자체가 문화재로도 인정받는다. 막걸리를 빚는 기술은 올해 6월 국가무형문화재로 등록됐다. 이 밖에도 경기대와 농업기술실용화재단이 설립한 ‘수수보리아카데미’, 국순당 ‘우리술 아름터’, 한국전통주연구소 등에서 전통주 역사와 제조 기술을 배울 수 있다. 교육을 받으려면 1년 넘게 대기해야 하는 곳도 있다. 글=정지은/나수지

글=정지은/나수지/사진=신경훈 기자 jeong@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트