스마트워치 폭풍성장…긴장하는 중가 브랜드

6일 시장조사업체 IDC에 따르면 지난해 글로벌 웨어러블 기기 출하량은 4억4470만 대로 전년보다 28% 증가했다. 애플이 지난해 4분기 5566만 대를 생산, 전체 시장의 36.2%를 차지했다. ‘애플워치6’와 ‘워치SE’ 등 신제품 출시 덕분이었다. 샤오미는 1350만 대로 점유율 9%를 기록하며 2위를 차지했다. 삼성전자는 1300만 대로(8.5%)로 샤오미의 뒤를 바짝 쫓았다. 시계업계 관계자는 “스마트워치로 혈압과 심장박동 등을 측정할 수 있게 되면서 시장이 급성장하고 있다”고 말했다.

미국 시장조사업체 마켓데이터에 따르면 글로벌 스마트워치 시장은 지난해 약 5조4038억원(약 48억달러) 규모에서 2025년엔 약 14조6354억원(약 131억달러)으로 매년 18.3%가량 성장할 것으로 예상되고 있다.

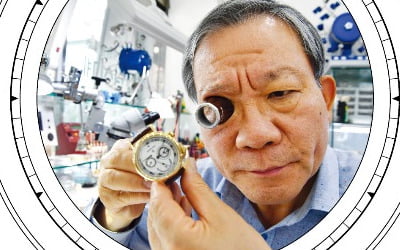

고가의 명품 시계 브랜드 대부분은 ‘스마트워치는 우리의 경쟁 상대가 아니다’고 선을 긋고 있지만 중저가 시계 브랜드들은 긴장하고 있다. 스마트워치의 대중화가 ‘제2의 쿼츠 파동’이 될 수 있다는 불안감 때문이다. 쿼츠 파동은 1970년대 일본 시계 브랜드 세이코가 배터리로 구동되는 시계(쿼츠)를 처음 선보이면서 기계식 위주의 스위스 시계업계에 파장을 일으킨 사건이다.

당시 스위스 명품 시계 브랜드들은 “쿼츠 시계를 누가 차겠냐”며 무시했지만 쿼츠는 시계 대중화에 크게 기여했다는 평가를 받을 만큼 성장했다. 이 시기 많은 스위스 시계 브랜드가 도산했다. 1970년대 후반부터 1980년대 초반까지 스위스 시계 업체 수는 1600여 개에서 600여 개로 62.5% 급감했다. 스위스 시계업에 종사하는 인력도 9만여 명에서 2만800여 명으로 쪼그라드는 등 큰 타격을 받았다.

스마트워치가 고가의 명품 시계 브랜드에 미치는 영향은 크지 않을 것이란 전망이다. 가격 차이가 큰 데다 구입 목적이 다르기 때문이다. 수천만원에서 수억원대에 달하는 명품 시계는 수집 목적이 크다. 반면 스마트워치는 운동할 때나 평상시에 부담 없이 착용하는 용도로 주로 산다. 한 시계업계 전문가는 “몇몇 중저가 시계 브랜드는 앞으로 도산할 가능성이 크겠지만 고가 시계 브랜드들은 마니아층이 형성돼 있는 만큼 타격이 크지 않을 것”으로 내다봤다.

배정철 기자

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![하루 만에 550조원 증발…실적·물가 압력에 기술주 투매 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240206081554930.jpg)

![[단독] "경영보다 돈"…아워홈 매각 손잡은 남매](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36472890.1.jpg)

![[신간] 로마 제국이 '최고 국가'로 우뚝 서기까지…'팍스'](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/ZK.36477517.3.jpg)