[책마을] 코로나, 中 권위주의의 치부를 보여주다

백영서 엮음 / 책과함께

328쪽 | 1만8000원

![[책마을] 코로나, 中 권위주의의 치부를 보여주다](https://img.hankyung.com/photo/202104/AA.26134138.1.jpg)

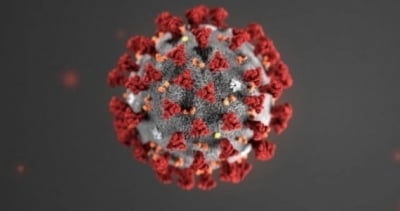

세계적으로 반중 감정이 확산하는 가운데 코로나19 사태와 관련해 중국을 바라보는 대외적인 시선은 더욱 부정적으로 바뀌고 있다. 이런 감정은 서구에서 동아시아인들을 차별과 혐오의 대상으로 만드는 데 일조했다. 《팬데믹 이후 중국의 길을 묻다》는 코로나19 사태를 거치면서 논란이 된 중국의 방역 방식과 정치체제의 현실을 논한다. 역병의 최종 통제가 권위주의 덕분이라고 한다면 역병의 초기 확산 또한 권위주의의 산물이었다는 것이다. 중국 안팎의 전문가 12명이 필자로 참여해 다양한 시각을 보여준다.

중국이 코로나19를 최종적으로 통제했다고 알려졌지만 이를 위해 얼마나 많은 인적·물적 대가를 치렀는지는 아직 잘 알려져 있지 않다. 전면 봉쇄를 시행한 후베이성의 인구만 5700만 명인데 대규모 동원과 엄격한 통제를 통해 질병의 확산을 막은 점은 대단한 성과였다. 그러나 가혹한 봉쇄조치로 인해 주민들이 겪은 아픔과 슬픔은 거의 무시됐다. 비판적 지식인과 언론은 탄압받았다. 사태 초기에 중국이 통제한 것은 바이러스가 아니라 내부 고발자였다. 모든 여론이 중앙정부에 의해 통제되고 성공적 사례만 보고되다 보니, 사망자 숫자 또한 정부 발표보다 훨씬 많을 것이라는 의구심이 가시지 않고 있다.

서구에서는 중국의 인권의식이 낮기 때문에 방역에 성공했다고 비판한다. 반면 서구는 인권을 지키기 위해 막대한 희생을 치렀다. 인권까지 정지시켰던 중국의 비상통치 체제가 계속 유지되는 것은 문제다. 서구는 비상시인데도 ‘높은 인권’에 어떤 조정도 가하지 않았다. 저자들은 “민주제도를 유지하면서 효율적으로 긴급사태에 진입하고, 어떻게 적시에 비상시의 관리조치를 멈출 것인가에 대한 고민이 필요하다”고 강조한다.

최종석 기자 ellisica@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[오늘의 arte] 독자 리뷰 : 당신의 미술 취향은 무엇인가요](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36523699.3.jpg)