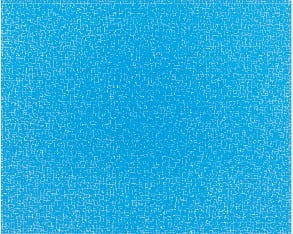

[그림이 있는 아침] 물결에 반사된 빛의 일렁임…안영일 '물 SXLB 16'

작가가 1983년부터 시작한 ‘물’ 연작은 바다에서 작은 어선을 타고 가다 길을 잃은 경험에서 출발했다. 자신의 손이 보이지 않을 정도로 짙었던 안개가 갑자기 걷히면서 햇빛이 쏟아져 수면이 형형색색으로 빛났다. “바다는 하나의 거대한 생명으로 살아 숨 쉬고 있었고, 파도는 파도대로 매 순간 오묘한 빛의 율동으로 출렁이고 있었는데 단 한 번도 같은 빛깔과 몸짓을 되풀이하지 않는 것이었다. (중략) 그날부터 바다는 내 속에 살고 있고, 나는 바다의 일부가 되었다.” 빛과 물, 안개가 바다와 교감하는 무수한 방법과 순간들을 탐구한 작가는 물감을 팔레트 나이프로 화면에 옮겨 채움으로써 물결에 반사된 빛의 일렁임을 담아냈다.

1966년 미국 LA에 정착한 이후 이혼과 경제적 어려움, 우울증 등으로 고생했던 그가 재기에 성공한 것도 ‘물’ 연작을 통해서였다. 2014년 뇌졸중으로 쓰러져 몸이 불편한 가운데서도 붓을 놓지 않았던 그는 이제 바다로 돌아간 것일까.

서화동 문화스포츠부장 fireboy@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[그림이 있는 아침] 인왕산 호랑이 전설서 영감…사석원 '노래하는 호랑이'](https://img.hankyung.com/photo/202012/AA.24715948.3.jpg)

![[그림이 있는 아침] 젊은 해녀, 날아오르다…김재이 '비양도의 밤'](https://img.hankyung.com/photo/202012/AA.24644307.3.jpg)

![[그림이 있는 아침] 감꽃에 담긴 유년의 추억…오치균 '감'](https://img.hankyung.com/photo/202011/AA.24574798.3.jpg)

![[오늘의 arte] 독자 리뷰 : 당신의 미술 취향은 무엇인가요](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36523699.3.jpg)