'콘텐츠 공룡' 카카오, 방송·엔터 업계 지각변동 이끈다

김성수 전 CJ ENM 대표 영입…'제2의 스튜디오 드래곤' 만들기

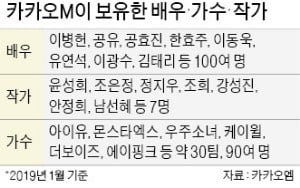

배우 100여 명, 가수 90여 명

드라마 작가 7명과 전속 계약…올해 4~5개 드라마 제작 계획

‘제2의 스튜디오 드래곤’ 목표

국내 최대 음원유통 플랫폼인 멜론을 보유한 카카오가 카카오M을 ‘제2의 스튜디오 드래곤’으로 키우고 있다. 카카오는 시가총액 2조7000억원 규모인 스튜디오 드래곤을 키운 두 주역인 김성수 전 CJ ENM 대표와 컨설턴트 출신 이준호 씨를 영입해 카카오M 대표와 영상콘텐츠사업부문장에 각각 임명했다. 그리고 주요 연예기획사를 인수하고 여러 드라마 작가와 집필계약을 하고 있다.

배우 매니지먼트와 드라마 제작 강자로

카카오M은 지난해 이병헌 한효주 등이 속한 BH엔터테인먼트(189억원)를 비롯해 숲엔터테인먼트(140억원, 공유 공효진), 제이와이드컴퍼니(60억원, 김태리 이상윤) 등 세 개 배우매니지먼트사와 국내 1위 광고모델 캐스팅 에이전시 레디엔터테인먼트(111억원)를 총 500억원에 인수했다. 기존 킹콩엔터테인먼트(유연석 이광수 이동욱 등)와 E&T스토리(김소현)까지 포함하면 100여 명의 방대한 배우군을 확보했다. 이로써 카카오M은 영상산업 전 분야에 걸친 가치사슬에서 영향력을 미치게 됐다.

카카오M은 2017년 모바일 영상 제작소 크리스피스튜디오와 드라마 제작사 메가몬스터를 설립했다. 크리스피스튜디오는 모바일 환경에 최적화된 스낵형 예능 및 웹드라마 콘텐츠를 제작해 페이스북과 유튜브 공식 채널, 카카오TV와 카카오 플러스친구 등을 통해 선보이고 있다. 메가몬스터는 같은해 5월 CJ E&M의 스튜디오 드래곤과 전략적 제휴를 맺고, 공동 투자 방식으로 설립됐다. 카카오M과 스튜디오 드래곤의 역량을 결합해 지상파 TV, 케이블, 모바일 채널을 아우르는 양질의 콘텐츠를 제작하기로 했다. 카카오페이지가 보유한 웹소설과 웹툰 원작의 지식재산권(IP)을 바탕으로 콘텐츠를 제작해 카카오페이지, 카카오TV 등 카카오 플랫폼 및 국내외 유통 채널에 공급하고 있다. 메가몬스터가 제작한 첫 드라마가 MBC가 방송 중인 수목극 ‘붉은 달 푸른 해’다. 또한 다음달부터 tvN에서 ‘진심이 닿다’를 방송한다.

메가몬스터는 작가를 대거 보유하고 있다. 드라마 ‘별을 쏘다’의 윤성희 작가를 비롯해 조은정 정지우 조희 강성진 안정희 남선혜 등 7명의 작가와 집필 계약을 맺었다.

카카오M은 음악사업에서는 압도적인 경쟁력을 갖췄다. 아이유뿐 아니라 몬스타엑스, 우주소녀, 케이윌, 더보이즈, 에이핑크 등 아이돌 스타들을 보유하고 있다.

유통환경 급변으로 콘텐츠 수요 급증

카카오가 이처럼 콘텐츠사업 분야를 키우는 것은 넷플릭스와 아마존 등 인터넷 동영상플랫폼 시장이 급성장하면서 콘텐츠 수요가 커지고 있기 때문이다. 또한 히트한 콘텐츠를 통해 자사 소속 스타가 탄생하면 큰 수익을 거둘 수 있다.

그러나 스튜디오 드래곤의 성장에 결정적인 역할을 한 CJ E&M과 같은 대형 채널이 없는 게 약점이다. 주요 채널에서 방송 계약을 확정하지 못한 드라마 프로젝트에 자사 소속이라 해도 대형 스타들이 선뜻 출연하기 어렵다는 문제를 극복해야 한다. 또한 스타들은 소속사와 계약 기간이 만료되면 쉽게 떠나기 때문에 지속성 있는 자산은 아니라는 지적도 있다.

유재혁 대중문화전문기자 yoojh@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트