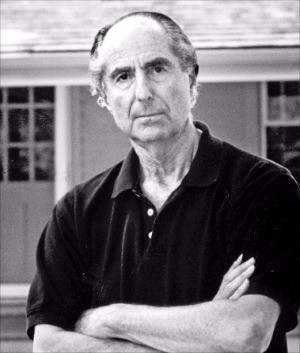

죽음 앞에 선 아버지의 삶과 존엄… 미국 문학거장의 애달픈 '사부곡(思父曲)'

국내에 처음으로 출간되는 로스의 에세이 《아버지의 유산》(문학동네)은 전작과는 결이 조금 다르다. 이 책은 작가가 뇌졸중에 걸린 아버지의 투병과 죽음의 과정을 기록한 자전적 에세이다. 그의 대표작 《에브리맨》 역시 ‘노년과 죽음’이라는 비슷한 주제를 다루며 ‘그’로 지칭되는 한 남자가 끝내 죽음을 맞이하는 순간을 그렸지만 냉정할 정도로 건조하고 간결한 문체를 유지한다. 그러나 이 작품에서는 유난스럽지 않지만 그만의 따뜻하고 다정한 감정이 엿보인다는 점에서 로스의 팬이라면 반가워할 만한 책이다.

로스의 아버지는 여든여섯에 뇌종양 판정을 받았다. 유명 의사들을 찾아가 보지만 살기 위해선 뇌를 들어올려 밑에서 자라나는 종양을 제거해야 하는 대수술을 받아야 한다. 수술을 하더라도 다시 건강해질 가능성은 희박하다는 설명을 듣는다.

그러나 역설적이게도 죽음을 앞둔 아버지를 보며 로스는 그의 삶을 완전히 이해하는 법을 배우게 된다. 늘 원칙을 고수하고, 자신의 원칙을 남에게 강요하며, 남에게 훈수 두는 것을 좋아한 아버지. 로스는 유년 시절부터 그런 아버지의 모습이 못마땅했다. 그러나 아버지가 떨어뜨린 틀니를 맨손으로 집어들면서, 화장실 전체에 흩뿌려진 아버지의 똥을 치우면서 역설적으로 그는 마음속으로 아버지에게 화해의 손길을 내민다.

아버지는 일말의 존엄을 잃지 않기 위해 수술 대신 죽음에 한 걸음씩 다가서는 길을 선택했지만, 삶에 대한 의지 또한 지켜내려 한다. 유대인 공동체에도 나가고, 새로운 사랑을 만난다. 로스는 아버지가 최선을 다해 생생한 삶을 이어가려 하는 모습을 보며 그의 고집과 성실함에 존경심을 느끼게 된다. 동시에 ‘아버지의 유산’을 받는다는 건 돈이나 물건을 물려받는다는 의미가 아니라 아버지가 살아온 삶의 방식과 함께 아버지라는 존재 자체를 통째로 받아들이는 일이라는 사실을 깨닫는다. “나의 아버지는 그냥 여느 아버지가 아니라 아버지라는 존재에게서 미워할 모든 것을 갖추고 사랑할 모든 것을 갖춘 바로 그런 아버지였다.”

로스는 ‘자신의 아버지’에 대해 이야기하는 것을 넘어 누구에게나 가장 마지막 순간으로 유예하고 싶은 죽음이라는 순간을 맞닥뜨릴 수밖에 없는 인간의 한계와 죽음을 대하는 인간의 태도에 대해 말한다.

심성미 기자 smshim@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[오늘의 arte] 독자 리뷰 : 당신의 미술 취향은 무엇인가요](https://img.hankyung.com/photo/202404/AA.36523699.3.jpg)

![[오늘의 arte] 독자 리뷰 : 당신의 미술 취향은 무엇인가요](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36523699.3.jpg)