장욱진의 동심(童心)과 불심(佛心), 인사동 라인에 서다

덕소·명륜동·수안보·신갈작업실…전시장에 4개의 방으로 재구성

대표작·먹그림 등 100여점 소개

'나무와 새와 모자' 등 첫 공개…진진묘·팔상도 등 불교그림 눈길

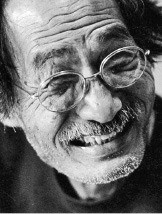

한국 현대미술의 개척자 장욱진 화백(1917~1990·사진)은 우리 민족 고유의 정신을 몸으로 이어받아 현대성을 접목하는 데 평생을 바쳐 그 혼신의 기력이 작품에서 빛난다. 그는 생전에 “그림과 주도(酒道) 사이를 오가며 자유로운 무애의 삶을 살며 장인으로 남고 싶다”고 했다. 그가 남긴 또 다른 한 마디가 겹쳐진다. “나는 내 몸과 마음을 죽을 때까지 그림을 그려, 다 써버릴 작정이다. 평생 자기 몸 돌보다간 아무 일도 못한다.”

장 화백은 1948년께 김환기 유영국 이규상 등과 신사실파 동인으로 활약했지만 동년배 화가들이 대형 추상화를 그릴 때 우리 전통을 모더니즘에 접목시켜 동화적 화풍을 개척했다. 서울대 교수로 일하면서도 직업을 ‘까치 그리는 사람’으로 소개하던 그는 평생을 선비처럼 꼿꼿하고 유유자적하게 살며 궁핍한 시대의 인간상을 깊이있게 그려냈다.

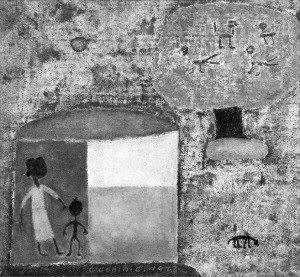

가나문화재단과 장욱진미술문화재단이 공동 주최한 이번 전시에서는 남양주 덕소(1963~1974), 서울 명륜동(1975~1979), 충북 충주 수안보(1980~1985), 경기 용인 신갈(1986~1990) 등 작가가 머물렀던 집과 작업실을 중심으로 한 시기별 작품과 불교 색채의 그림, 먹그림, 목판화 등 100여 점을 만날 수 있다. 수안보 근처의 황금 들녁과 허수아비를 묘사한 작품, 황소와 나무를 붓질한 작품, 단란한 가족, 탈속적인 불교 경향의 작품 등 평소 화랑이나 미술관에서 접하기 힘든 작품들이다. 특히 미국인 소장가가 보내온 ‘나무와 새와 모자’(1973)와 ‘배와 고기’(1960)는 일반에 처음 공개된다.

장 화백의 화풍은 처음부터 끝까지 ‘동심’을 빼놓고 얘기할 수 없다. 어려운 시절을 관통하며 미술사에 길이 남은 그의 작품에 어린아이, 가족, 가축, 새 등이 많이 등장하는 이유도 여기에 있다. 나무 위에 집을 짓고 오순도순 살아가는 가족, 동그란 나무, 빨간 해, 나무에서 지저귀는 까치 등 소재와 파격적인 구도로 배치한 단순한 그림은 서양화가답지 않게 토속적이고 동화적이다.

자유로운 풍류와 여유, 선비 정신 역시 그의 작품에서 단골 화제다. 땅 바닥에 누워 하늘을 보는 사람, 나무 아래 어슬렁거리는 개, 들판 길을 배회하는 사람이 나오는 이미지는 단순한 일상의 풍경이 아니라 인간과 자연이 하나로 어우러진 천진무구한 풍류적 심성에서만 가능하다. 중광 스님은 장 화백의 그림을 풍류의 미학으로 칭하며 ‘천애(千崖)에 흰구름 걸어놓고/ 까치 데불고 앉아/ 소주 한잔 주거니 받거니 청산(靑山)들도 손뼉을 친다/ 달도 멍멍개도 멍멍.’이라며 시로 읊기도 했다.

장 화백이 자신의 아내를 그린 ‘진진묘’와 ‘팔상도’ 등 불교 그림은 물론 먹그림도 원만하고 막힌 데가 없다는 점이 매력이다. 먹흔은 간략해 형체를 간소하게 드러내고, 자못 선미(仙味) 혹은 불교적 영기마저 느끼게 한다. 김형국 가나문화재단 이사장은 “동양화와 서양화의 장벽을 넘나들며 독창성을 구현한 게 장 화백 화풍의 특징”이라며 “장 화백이 아끼던 후배 작가 최종태(조각), 윤광조(도예), 오수환(추상화) 등 세 명의 작품 40점을 전시장에 함께 소개해 그의 순수하고 초월적인 정신을 기렸다”고 말했다. 전시는 다음달 27일까지.

김경갑 기자 kkk10@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![하루 만에 550조원 증발…실적·물가 압력에 기술주 투매 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240206081554930.jpg)

![[단독] "경영보다 돈"…아워홈 매각 손잡은 남매](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36472890.1.jpg)