"먹으로 그리고 지우며 자연의 경외감 표현했죠"

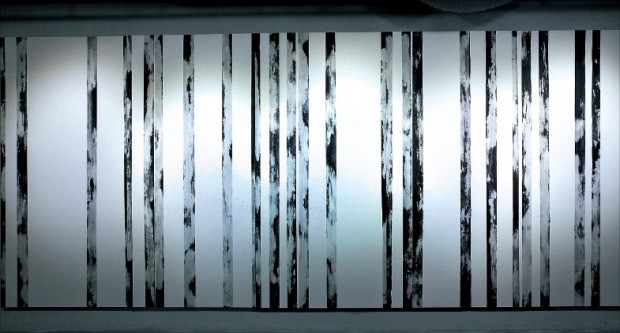

이 교수는 먹으로 그림을 그리는 화가다. 전통적인 동양화의 개념을 현대적으로 재해석해 ‘자연의 경외감’을 표현한다. 그의 그림에는 시간이 머물러 있는 듯한 느낌이 풍긴다. “자연 앞에 서면 왜 경이로운 마음이 들까요. 자연 속에는 성장의 흔적이 고스란히 남아 있습니다. 나무 기둥의 마디, 바람에 깎인 돌, 새로운 잎사귀처럼요. 세월의 흔적을 나열하면 자연 앞에서 느끼는 감정을 내 작품 앞에서도 느낄 수 있게 되지 않을까 하는 마음에서 ‘화이트 포레스트’를 그렸습니다.”

1999년 처음 그린 ‘화이트 포레스트’는 그의 대표 연작으로 자리잡았다. 먹으로 작업했지만 두꺼운 질감이 느껴지기는커녕 먹이 스치고 지나간 듯 형상은 아주 얇게 표현됐다. 작품은 오히려 흑백사진처럼 느껴진다. 이 교수의 작업 방식 때문이다. 그는 석회나 대리석 가루를 갠 반죽을 한지 위에 여러 번 발라 바탕을 만든다. 주필(대나무 붓)을 이용해 한 달 정도 묵힌 폐묵(썩은 먹)으로 형상을 그린 뒤 먹이 종이에 스며들기 전 물로 씻어내는 과정을 반복한다. 마지막엔 사포질을 해 표면을 매끈하게 한다. 색이 바래고 형상이 지워지는 과정을 통해 자연 그 자체를 표현한다.

이번 전시에선 그의 내면 세계를 표현한 자전적 작품도 처음 선보인다. 이 교수는 먹으로 그린 꽃으로 유명해졌다. 피고 지는 것이 숙명인 꽃을 통해 시간의 순환을 표현해내며 ‘먹꽃 화가’라는 별명까지 붙었다. 시간이 지나면서 이 교수의 작품 대상은 꽃에서 숲으로, 숲에서 자기 자신으로 바뀌었다. 그는 “나이가 들면서 ‘나의 흔적’을 들여다보는 것 역시 세월의 흐름을 표현하려고 했던 그동안의 예술적 의도와도 부합한다는 걸 깨달았다”고 말했다. 6년 전부터 고통스럽게 겪어온 매너리즘이 작가의 내면을 작품으로 표현하게 된 계기가 됐다. “자연의 흔적과 세월을 표현하기 위해 부단히 노력해왔지만 자연과 가까워질 수 없다는 것을 깨닫고 자괴감과 공허함에 허우적거렸습니다. 그 감정에서 벗어나고자 즉흥적이고 추상적인 방식으로 작품을 그렸습니다.” 전시는 다음달 4일까지.

심성미 기자 smshim@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

!["샤넬 백은 못 사도"…핫한 2030 언니들, 여기 다 모였네 [현장+]](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36514345.3.jpg)

![MBC '뉴스데스크' 앵커 출신 박혜진, 파격 근황 봤더니 [이일내일]](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36513659.3.jpg)

!["무지개다리 건넌 반려견 돌아와"…문의 폭주한 '이것' 정체 [이슈+]](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36513218.3.jpg)

![MBC '뉴스데스크' 앵커 출신 박혜진, 파격 근황 봤더니 [이일내일]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/01.36513659.3.jpg)