유럽 최고 화상(畵商) 사로잡은 그가 왔다

80~90년대 '장푸르니에' 전속작가…자연·우주 탐색한 20여점 선봬

'미술 한류'에 평생을 바친 '환쟁이'란 소리 듣는 게 꿈

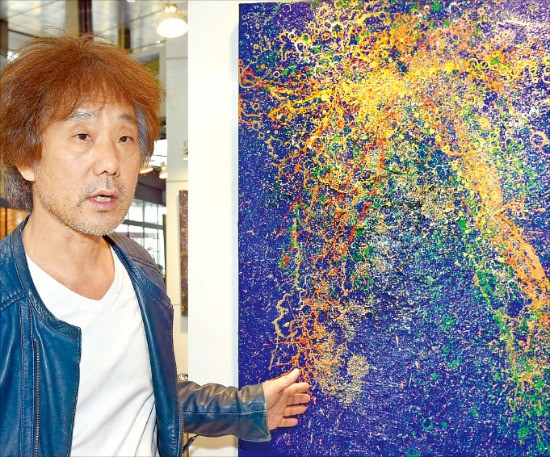

세계적인 추상화가 샘 프랜시스, 조안 미첼 등과 교류하며 국제무대에서 활동해온 황 화백이 24일부터 다음달 11일까지 서울 중림동 한국경제신문사 1층 한경갤러리에서 개인전을 연다. 전시 주제는 ‘세상의 기원’. 생명의 생성·변화·소멸과 또 다른 생성을 반복하며 진화해 나가는 자연과 우주공간에 초점을 맞춘 근작 20여점을 걸었다.

대구에서 경북대사대부고에 다닐 때 변종곤 화백을 만나 본격적으로 미술을 시작한 그는 젊은 시절 극사실주의 화풍에 몰두했다. 파리국립고등장식미술학교 재학 중 중국 현대미술의 대가이자 피카소 친구인 자우키를 만나 추상화로 전환했다. 프랑스 미국 영국 등 해외 유명 미술관에서 초대전을 열었을 정도로 국제적 추상화가로 입지를 굳혔다.

초기에 그는 캔버스에 노랑 초록 파랑 빨강 검정 등 원색의 아크릴을 쏟거나 바른 뒤 겹쳐진 물감을 맨 위부터 점차 떼어내고 씻어내는 데콜라주 방식으로 작업했다. 2010년 이후에는 종전 작업방식에서 벗어나 물감을 떨어뜨려 입이나 공기분사기로 불어내고 덧칠하는 묻어두기 방식으로 바꿨다.

그에게 그림은 자연과 우주, 생명의 근원을 탐색하는 현미경 같은 것이다. 자연에 스며든 다채로운 이야기가 그의 추상화에서는 색채 형태로 배어 나온다. 빨강과 파랑 계통의 물감들이 덩어리가 돼 고이기도 하고 서로 엉키는가 하면 흙탕물처럼 튀기도 하고 비처럼 흘러내리기도 한다. 운모 망간 금분 동가루 등 독특한 광물성 안료를 활용해 생명의 근원과 우주공간을 더 효과적으로 표현했다. 하나의 확실한 구조물을 발견할 수는 없으나 여러 색이 서로 붙잡고 춤을 추는 ‘색의 왈츠’ 같은 게 느껴진다.

황 화백은 “호수와 산, 강, 하늘 등 자연의 표정을 마음속에 스케치로 담아뒀다가 감동적인 장면만을 모아 색깔로 편집해 만물의 근원을 녹여낸 것”이라며 “격정적인 몸짓에서 우려낸 색감에 음악적 선율까지 더했다”고 설명했다. 보고 느끼고 생각한 지각의 체험을 캔버스란 제한된 공간에서 붓의 속도감과 몸의 리듬감을 살려 자연과 우주의 생생한 본질로 연출했다는 얘기다.

지난달 경기 청평에 작업실을 새로 마련한 그는 “청평호수에 나를 가둬 진정한 자유인이 됐다”고 말했다. 인간 잡사에서 멀어지니 잡념이 사라져 작업에만 몰두할 수 있어 좋단다. 최근 들어 회화는 물론 조각, 설치 등 다양한 장르를 넘나들며 작업하고 있는 그는 이제야 겨우 예술세계에 눈을 떠가는 것 같다고 했다.

그림이 보이기 시작하니 할 게 많아 즐거울 뿐이다. 그림이 술술 풀릴 땐 날이 새도록 화폭에 매달린다. 아쉬움이 남아 그림을 손질하다 보면 날이 훤히 밝기 일쑤다. 그래도 그림에 취해보는 것만큼 행복한 것은 없다. 그는 “이젠 돈도 명예도 부질없다. 그저 ‘저 사람 참으로 ‘미술 한류’에 평생을 바친 환쟁이다’라는 소리를 듣는 게 꿈”이라고 했다. (02)360-4232

김경갑 기자 kkk10@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

!["잊힌 여자가 제일 불쌍해"...샤넬 척졌던 그녀의 정체가 [성수영의 그때 그 사람들]](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36478038.3.jpg)

![하루 만에 550조원 증발…실적·물가 압력에 기술주 투매 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240206081554930.jpg)

![[단독] "경영보다 돈"…아워홈 매각 손잡은 남매](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36472890.1.jpg)

![[신간] 로마 제국이 '최고 국가'로 우뚝 서기까지…'팍스'](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/ZK.36477517.3.jpg)