점점 커지는 중고책 시장…출판계 vs 소비자 의견 대립

중고책시장 키우는 서점

오프라인 매장 있으면 중고책 물량 확보 쉽고

브랜드 홍보효과도 크다

우려하는 출판계

새 책 기획·개발 위한 재투자 구조 망가져

골목상권 침해와 같다

예스24 관계자는 “오프라인 매장이 있어야 사람들이 중고책을 편하게 내다 팔 수 있다”며 “서점으로선 물량 확보가 쉽고 브랜드 홍보 효과도 있어 매장을 늘리기로 결정했다”고 설명했다.

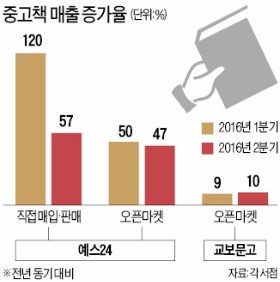

대형 서점들이 중고책 매장을 늘리면서 이용객과 매출이 급증하고 있다. 새 책을 사서 본 뒤 중고책으로 되팔거나 새 책을 사기 전에 중고책이 있는지부터 알아보는 사람이 크게 늘어난 것. ‘중고책을 직접 사들인 뒤 되파는 방식’과 ‘수수료를 받고 중고책 판매자와 구매자를 연결해주는 방식(오픈마켓)’ 두 가지로 중고책 사업을 하고 있는 예스24의 올해 2분기 관련 매출은 전년 동기 대비 각각 57%와 47% 증가했다.

예스24 , 중고책 매출 2분기 57% ‘쑥’

중고책 시장 확대는 소비자로서는 환영할 만한 일이다. 새 책을 사서 본 뒤 절반 가격으로 다른 사람에게 팔면 1차 소비자와 2차 소비자는 모두 반값에 책을 본 게 된다. 수요가 있으면 공급이 생기고, 공급이 있으면 새로운 수요를 형성하는 게 시장 원리인 만큼 대형 서점의 중고책 시장 진출도 자연스러운 일이다.

하지만 이런 모습을 못내 불편하게 보는 곳이 있다. 새 책을 만들어 시장에 내놓는 출판업계다. 중고책 시장이 활발해지면 새 책 수요가 그만큼 줄어들 것으로 우려하기 때문이다. 강일우 창비 대표는 “대형 서점의 중고책 시장 진출은 골목 상권을 침해하는 것과 같다”며 “출판업계의 성장동력을 까먹는 일”이라고 주장했다. 대형 서점의 중고책 시장 진출은 기존의 작은 헌책방들을 고사시킬 뿐만 아니라 책은 팔리지만 출판사나 저자에게 돌아가는 몫이 없어 좋은 책을 내놓을 수 있는 선순환 구조가 파괴된다는 것. 한 출판단체 대표는 “대형 서점들이 중고책 시장 진출을 자제해야 한다”고 말했다.

또 한 출판사 대표는 “수십권 이상의 전집류를 주로 내는 출판사들의 위기감이 상당하다”며 “도서정가제로 대폭 할인을 못 하게 돼 중고책을 찾는 소비자가 크게 늘면서 고사할 위기에 처했다”고 설명했다.

중고책 인기는 도서정가제 ‘풍선효과’

경제 전문가들의 의견은 다르다. 중고책 시장 확대는 도서정가제에 따른 풍선효과라는 것. 조성익 한국개발연구원(KDI) 연구위원은 “개정 도서정가제가 시행된 뒤 책의 실제 판매가가 베스트셀러는 16.2%, 스테디셀러는 40% 이상 오른 것으로 추산된다”며 “가격이 오르면서 대체재인 중고책으로 수요가 몰리는 풍선효과가 나타났다”고 분석했다. 도서정가제는 출판업계의 오랜 요구로 도입되고 강화된 제도다. 그로 인해 생긴 대체시장마저 막아야 한다는 건 설득력이 떨어진다는 얘기다.

시장원리를 거스르며 문제를 해결하려는 건 바람직하지 않다는 게 전문가들의 지적이다. 책은 일반소비재와는 달리 ‘보호’가 필요한 문화공공재라고 출판계는 주장한다. 하지만 제조업자(출판사)와 유통업자(서점), 소비자(독자)가 만나는 건 결국 시장이다. 한 서점 관계자는 “좋은 책을 만들려는 출판사가 많다는 건 모두를 위해 좋은 일이지만 규제를 통해서보다는 시장경쟁력을 갖춰야 좋은 책을 지속적으로 공급할 수 있을 것”이라고 말했다.

양병훈 기자 hun@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

!["샤넬 백은 못 사도"…핫한 2030 언니들, 여기 다 모였네 [현장+]](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36514345.3.jpg)

![MBC '뉴스데스크' 앵커 출신 박혜진, 파격 근황 봤더니 [이일내일]](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36513659.3.jpg)

!["무지개다리 건넌 반려견 돌아와"…문의 폭주한 '이것' 정체 [이슈+]](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36513218.3.jpg)

![MBC '뉴스데스크' 앵커 출신 박혜진, 파격 근황 봤더니 [이일내일]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/01.36513659.3.jpg)