화이자 매출 132조 vs 셀트리온 2조

(1) 글로벌 기업과 여전한 격차

다윗과 골리앗 싸움이지만

매출 '魔의 2조' 허들 넘어

유한양행·한미약품 항암제,

블록버스터 채비…점프 기회

세계 1위 제약사인 미국 화이자와 한국 대표 바이오기업 셀트리온의 지난해 매출이다. 셀트리온은 첫 제품 출시 10년 만에 국내 제약사들이 반세기 넘게 도달하지 못한 매출 2조원의 벽을 넘었다. 하지만 화이자와의 체급 격차는 상당하다. 한국 제약·바이오산업의 현주소다.

18일 업계에 따르면 화이자는 지난해 세계 제약사 중 처음으로 매출 1000억달러 시대를 열었다. 코로나19 백신과 치료제 매출이 급격히 줄어드는 올해 매출 전망치는 710억달러로 낮아졌지만 이 분야 세계 1위를 지키는 데는 문제가 없을 것이란 평가다.

매출만으로 평가하면 한국 기업의 현실은 초라하다. 국내 자체 의약품 개발 기업 중엔 셀트리온이 지난해 매출 2조원 고지에 오른 정도다. 그동안 걸어온 역사도, 미래를 책임질 신약 후보물질도 모두 화이자의 압승이다. ‘다윗과 골리앗’의 싸움이지만 기회가 없는 것은 아니다. 코로나19 팬데믹 기간 ‘깜짝 성장’한 바이오기업 모더나는 2019년까지 매출이 ‘제로(0)’였다. 메신저리보핵산(mRNA) 기술에만 매달려 이제는 맞춤형 암 치료제 회사로 탈바꿈하고 있다. 바이오 분야에서도 기술 중심 패러다임 시프트가 이뤄지고 있다는 의미다. 글로벌 제약 공룡들이 바이오기업과 손잡고 기술 확보 전쟁을 펼치는 이유다.

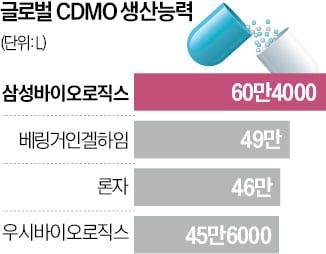

국내 제약·바이오산업 분위기도 최근 달라지고 있다. 아직 글로벌 상위권에 오른 기업은 없지만 수년 내 국산 글로벌 블록버스터가 나올 것이라는 기대가 크다. 유한양행 한미약품 등이 개발한 국산 항암제가 글로벌 블록버스터 후보로 거론된다. 셀트리온과 삼성바이오에피스는 바이오시밀러 분야 글로벌 강자로 자리매김하고 있다.

권용진 서울대병원 교수는 “세계와 어깨를 나란히 하는 한국의 수준 높은 공학 기술력과 대기업의 자본력을 결합하는 방식으로 국내 바이오 시장을 재편한다면 충분히 승산이 있다”고 했다.

이지현 기자 bluesky@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![넷플릭스, 가입자 순증 꺾였다…악재 쏟아진 기술주 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240419072033320.jpg)