"AI 뒤처지면 노키아처럼 몰락"…연일 새 전략 내놓는 빅테크

검색 서비스 '지각 변동' 오나

MS, 챗GPT '빙'에 통합하기로

구글은 AI 챗봇 '바드' 공개

네이버, 상반기 '서치 GPT' 출시

검색 뺏길라…대응 나선 구글, 네이버

검색 서비스에서 매출이 발생하는 부분은 구매와 관련된 상업형·거래형 검색이다. 하지만 80%가량을 차지하는 정보형 검색의 트래픽이 빠질 경우 서비스 자체가 힘을 잃을 수밖에 없다. 작년 11월 챗GPT 등장 이후 한 달도 지나지 않아 구글이 ‘코드 레드’를 발령한 것도 이 같은 이유에서다.

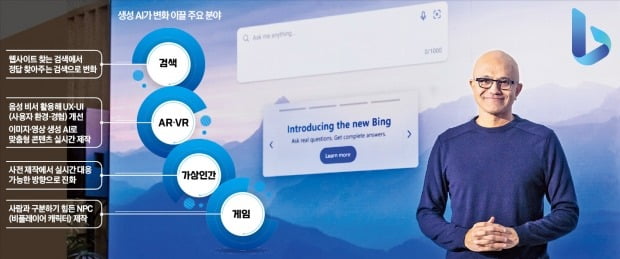

올해 1월 기준 검색시장 점유율이 3.03%에 불과한 마이크로소프트(MS)는 이를 기회로 보고 챗GPT를 자사 검색 서비스 빙에 통합하기로 했다. 시장 점유율 92.9%로 절대 강자인 구글은 MS의 빠른 행보를 보고 ‘바드’를 공개하기로 했다. 국내 검색 서비스의 독보적 1위인 네이버 역시 올 상반기에 초거대 AI 하이퍼클로바를 적용한 검색 서비스 ‘서치 GPT’를 내놓기로 했다.

아마존이 1위를 놓치지 않고 있는 클라우드 시장에도 균열이 발생할 수 있다. 클라우드(CSP) 시장 2·3위인 MS, 구글과 달리 아마존은 AI와 관련한 적극적인 움직임을 보이고 있지 않다. 오히려 최근 음성 AI 비서 ‘알렉사’ 전담 조직을 축소하기도 했다. 아누라그 라나 블룸버그 인텔리전스 애널리스트는 “오픈AI에 대한 MS의 투자가 아마존과의 격차를 좁히는 데 도움이 될 것”이라고 내다봤다. MS는 챗GPT뿐만 아니라 오픈AI의 AI 기술을 오피스, 팀즈 등 서비스 전반에 적용하고 나섰다.

AR·가상 인간 등 적용 범위 넓어

생성 AI가 증강현실(AR) 기기의 대중화를 앞당길 수 있다는 예측도 나온다. 안경과 같은 기기를 이용해 현실 위에 각종 콘텐츠를 덧씌워 볼 수 있는 AR 기기는 스마트폰을 이을 차세대 폼팩터로 주목받았지만, 대중화까지는 갈 길이 멀다는 평가가 일반적이다. 배터리와 같은 하드웨어 문제도 있지만 이용자들이 AR을 편하게 쓸 수 있는 사용자경험(UX)을 구축하기 어려운 탓이다. 챗GPT와 같은 언어 모델이 발전하면 음성 AI와 결합해 영화 아이언맨의 ‘자비스’와 같은 맞춤형 비서를 만들 수 있다. 이미지·영상을 생성하는 AI를 활용하면 AR 환경에서 사용자와 상호 작용할 수 있는 3차원 모델, 애니메이션 등 다양한 맞춤형 객체를 보여줄 수 있다.가상 인간도 생성 AI와 만나 진화할 것으로 기대되는 분야다. 버추얼 휴먼의 외모나 움직임이 자연스러워지고, 실시간 소통도 가능해진다. 게임 분야에서도 활용 여지가 크다. 이용자의 레벨에 맞춰 상호 작용할 수 있는 맞춤형 AI 캐릭터를 제공하는 등 콘텐츠를 풍성하게 만들 수 있다.

이승우 기자 leeswoo@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

!['베니스의 장인들' 르네상스 조선소에 쿵쿵쿵 망치질! 클래스가 달랐던 토즈 전시 [2024 베네치아 비엔날레]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/01.36496137.3.jpg)