벼랑 끝 몰린 화웨이에…中정부 '반도체 굴기' 거금 푼다

중국 토종 파운드리 SMIC에 2조7000억 투자

17일(현지시간) 블룸버그통신은 중국 국가펀드인 '국가대기금 2기'와 '하이집적회로기금'이 최근 중국 최대 파운드리 업체 SMIC에 총 2조7000억원(156억2500만위안) 규모 투자를 진행하기로 결정했다고 보도했다.

이로써 SMIC의 회사 등록 자본은 기존 4조3100억원(249억4200만위안)에서 약 8조100억원(463억4600만위안)으로 두 배 가꺼이 늘었다. 앞서 SMIC는 올해 설비투자액으로 작년 전체 매출보다 많은 5조3000억원(306억6500만위안)을 집행하며 공격적 투자 의지를 밝힌 바 있다.

SMIC는 중국 정부가 반도체 자급을 위해 전략적으로 키워온 파운드리 업체다. 이미 국가대기금 1차 투자를 받았다. SMIC에 대한 이같은 대규모 추가 투자는 미국 정부가 미·중 기술 패권경쟁 중심에 선 화웨이에 대한 공급을 원천 차단하려는 움직임이 나오자 결정됐다.

그동안 미국에서 생산된 반도체의 화웨이 수출을 막아온 미 행정부는 지난 15일 압박 수위를 한층 높였다. 앞으로 미국의 기술을 활용하는 외국 기업도 화웨이에 반도체를 팔려면 미국의 허가를 받도록 규정을 고치겠다고 발표한 것. 앞선 13일 도널드 트럼프 미국 대통령은 화웨이를 비롯한 중국업체의 통신장비 사용을 금지하는 행정명령을 내년 5월까지 1년 연장했다.

미 당국의 이같은 조처는 스마트폰 등을 생산하는 제조업체 화웨이에겐 엄청난 타격이다. 전자기기의 핵심인 반도체 수급길과 '우회로'까지 모두 막혔기 때문이다. 실제로 미 당국 발표 이후 업계에서 미국의 제재 강화가 '화웨이와 대만 TSMC 간 협력 고리 끊기'에 초점이 맞춘 것이란 분석이 나온다.

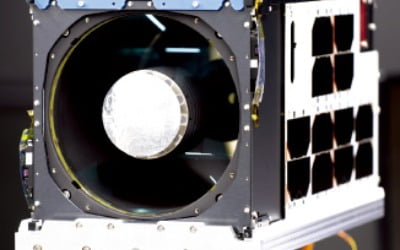

SMIC의 현 주력 제품은 40~60나노(nm·1나노는 10억분의 1m)급 칩이며, 최대 14나노칩까지 생산할 수 있는 것으로 알려졌다. 7나노 양산이 가능한 삼성전자, 5나노 공정까지 구현하는 TSMC와는 기술 격차가 크다. 회로선폭이 좁을수록 작은 크기에도 고성능의 반도체 부품을 만들 수 있다. 화웨이 같은 제조업체들의 플래그십(전략) 개발 경쟁 과정에서 초미세 공정으로 만든 반도체 부품이 절대적으로 필요한 이유다.

TSMC가 사실상 미국 편에 서고 삼성전자도 명확한 방향성을 정하지 않은 상황이라 중국 정부의 SMIC 지원이 화웨이의 갈증을 해소할 수 있을지는 미지수다. 실제로 화웨이가 최근 출시한 스마트폰 P40의 AP는 하이실리콘이 설계하고 TSMC가 생산한 '기린 980'가 들어갔는데, 이 칩은 7나노 공정에서 생산됐다. 14나노칩 생산이 한계인 SMIC로선 구현할 수 없다. SMIC가 중국 정부로부터 대규모 투자를 받았음에도 화웨이로선 초조할 수밖에 없는 상황이다.

왕단 중국 IT 애널리스트는 "미국의 새 제재 규정은 화웨이 수입의 거의 90%에 영향을 미칠 것"이라고 내다봤다.

다만 중국이 설계부터 생산에 이르기까지 모든 반도체 공정을 자급자족 하려는 의지가 강하고, 이같은 중국 정부를 SMIC가 업은 만큼 향후 상황 전개는 지켜봐야 할 필요가 있다.

SMIC는 중국 당국의 투자 집행 이후 14나노 칩의 월별 생산능력을 3만5000개 수준으로 6배 늘릴 것이라고 밝힌 바 있다. 나아가 SMIC가 올 연말께 7나노 공정 반도체 양산에 성공해 '퀀텀점프'할 경우 삼성전자와의 기술 격차도 2년 이내로 좁혀진다.

배성수 한경닷컴 기자 baebae@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![넷플릭스, 가입자 순증 꺾였다…악재 쏟아진 기술주 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240419072033320.jpg)

![[단독] "경영보다 돈"…아워홈 매각 손잡은 남매](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36472890.1.jpg)