기득권에 막힌 공유경제…전문가들 "업계 아닌 국민에 맞춰라"

기득권 벽에 부딪힌 ‘승차공유’ 카풀은 이미 사망선고가 내려진 것과 다름없다. 출퇴근 시간대에만 카풀을 허용하는 내용의 법안이 지난 10일 국회 국토교통위원회 소위를 통과하고 본회의 통과를 목전에 두고 있다. 카풀 허용 시간이 평일 오전 7~9시, 오후 6~8시로 두 시간씩에 불과한 데다 주말과 공휴일은 영업 자체가 허용이 안 돼 정상적인 사업이 어렵다.

반면 공유 전동킥보드로 대표되는 마이크로 모빌리티는 규제를 풀어가며 탄탄대로를 달리고 있다. 공유 전동킥보드는 오토바이와 같은 소형 이륜차로 분류돼 자전거도로를 이용할 수 없었다. 하지만 규제샌드박스 실증사업을 통해 경기도 일부 지역의 자전거도로에서 전동킥보드를 탈 수 있게 됐다.

이 같은 모빌리티업계의 ‘희비’가 갈린 배경에는 기득권의 유무가 있다. 마이크로 모빌리티는 다른 모빌리티업계와 달리 택시업계라는 반발세력이 없었기에 규제를 해소하는 과정에서도 별다른 갈등이 없었다.

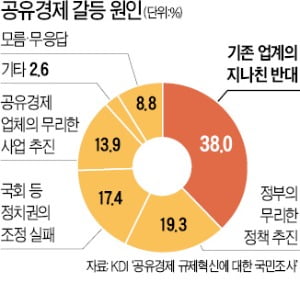

소비자인 국민도 기득권이 모빌리티 혁신을 가로막는다고 밝혔다. 한국개발연구원(KDI)의 ‘공유경제 규제혁신에 대한 국민조사’에 따르면 응답자들은 공유경제 갈등 원인으로 ‘기존 업계의 지나친 반대’(38.0%)를 첫손가락으로 꼽았다.

전문가들은 기존 업계가 아니라 서비스의 수혜자이자 소비자인 국민에게 맞춘 혁신이 이뤄져야 한다고 강조했다. 조신 연세대 정보대학원 교수는 “이번 방안은 경쟁을 통한 새로운 혁신으로 소비자 효용을 높여야 한다는 큰 그림이 없어서 나온 결과”라며 “차량 대수부터 직접 보유 유무에 이르기까지 지나치게 세세한 규제여서 혁신이라고 하기 어렵다”고 평가했다.

강상욱 한국교통연구원 선임연구위원도 “국민은 혁신적인 서비스가 나올 것이라 기대했는데 ‘무엇이 혁신이냐’는 물음이 나올 수밖에 없는 상황”이라며 “이제부터라도 정부는 서비스를 이용하는 국민과 소통해야 한다”고 주장했다.

김남영 기자 nykim@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![중동 긴장감 완화에 안도…나스닥 1.11%↑ [뉴욕증시 브리핑]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/ZA.36447545.1.jpg)

![[단독] 20代 사기범죄율 1위, 대한민국](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36494722.3.jpg)