CJ헬로도, SK브로드밴드도 "딜라이브에 관심"

CJ헬로 "실사 참여" 선언

SK브로드밴드는 검토

KT·LG유플러스도 관심

'몸값' 평가는 제각각

딜라이브, 1조3000억 기대

인수후보들 "너무 비싸다"

인수가 성사되면 유료방송시장에 지각변동이 일어날 수 있다. 하지만 딜라이브와 인수자 측이 생각하는 가격 차가 커 협상이 길어질 가능성도 높다.

23일 유료방송업계에 따르면 CJ헬로는 딜라이브 실사에 들어갔다. CJ헬로는 얼마 전까지만 해도 유료방송시장의 ‘매물’이었다. 2015년 SK브로드밴드가 CJ헬로 인수에 나섰지만 이듬해 공정거래위원회의 기업결합 심사 문턱을 넘지 못해 무산됐다. 올초에는 LG유플러스가 CJ헬로 인수를 검토하기도 했다. 그랬던 회사가 이번엔 다른 케이블TV 업체 인수를 시도하고 있다.

CJ헬로가 인수 및 매각 등을 검토하는 것은 현 상태를 유지하는 것만으론 성장 가능성이 없다는 위기감 때문이다. CJ는 CJ헬로 매각으로 자금을 확보해 이동통신업 진출 등 신사업을 확대할 수 있다. CJ헬로가 다른 업체를 인수하면 덩치를 키울 수 있다.

CJ헬로는 한국케이블TV방송협회(KCTA)를 통한 제4이동통신 설립에 관심을 보이고 있다. 하지만 내년 3월 5세대(5G) 이동통신 상용화를 앞둔 시점에서 뒤늦게 통신회사를 설립하고 네트워크를 구축하기란 물리적으로 불가능하다. 이 때문에 수년간 매물로 거론된 딜라이브 인수에 관심을 두게 됐다는 분석이 나온다.

CJ헬로는 “케이블TV 1위 업체로 시장 재편을 주도하는 것이 경쟁구도 형성과 시장 다양성 유지에 도움이 될 것으로 판단했다”고 설명했다.

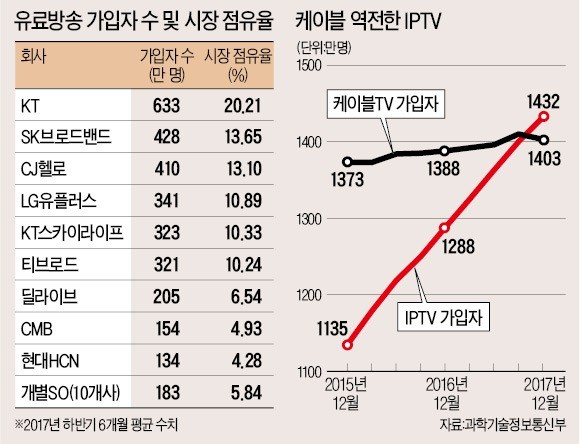

작년 하반기 기준 유료방송시장 점유율 13.1%로 3위를 차지했던 CJ헬로가 딜라이브를 인수하면 점유율 19.64%로 높아진다. 2위 SK브로드밴드(13.65%)를 제치는 것은 물론 1위 KT(20.21%)의 턱밑까지 따라잡게 된다.

CJ헬로가 ‘몸값’을 끌어올리는 전략을 구사하고 있다는 해석도 나온다. 딜라이브 인수로 시장점유율을 높인 뒤 SK브로드밴드, LG유플러스 등 IPTV 업체에 매각을 재추진할 수 있다. SK브로드밴드나 LG유플러스가 CJ헬로를 인수하면 KT·KT스카이라이프(합산 점유율 30.54%)와 단숨에 어깨를 나란히 할 수 있다.

딜라이브 인수에 나섰다는 소식에 이날 CJ헬로 주가는 전일 종가 대비 7.89% 떨어진 8050원에 마감됐다.

김민정 하이투자증권 연구원은 “케이블TV 경쟁자인 IPTV가 풍부한 자금력을 활용해 공격적인 마케팅과 통신사 결합할인을 경쟁력으로 내세울 수 있어 가입자 수에 기반한 규모의 경제 실현은 큰 이득이 없어 보인다”고 지적했다. 이어 “케이블TV 가운데 디지털 전환율이 가장 높은 CJ헬로가 다른 케이블TV 사업자를 인수하면 저가 가입자 유입으로 인한 가입자당평균매출(ARPU) 하락과 새로 유입된 아날로그 가입자 이탈 우려까지 떠안을 수 있다”고 분석했다.

◆딜라이브 가격이 관건

딜라이브 인수전에는 CJ헬로 외에 IPTV 업체도 참여하고 있다. SK브로드밴드는 그동안 케이블TV회사 인수를 검토해왔다. LG유플러스도 마찬가지다. KT 역시 배제할 수 없다.

지난달 딜라이브 노동조합은 서울 광화문 KT 사옥 앞에서 KT가 딜라이브 인수 대상자로 부적절하다는 내용의 기자회견을 열었다. 당시 두 회사는 “근거 없는 이야기”라고 부인했다. 업계에선 유료방송 합산규제 일몰로 점유율 높이기에 걸림돌이 없어진 KT가 인수전에 뛰어들 수 있다고 본다.

딜라이브 매각 성사의 관건은 가격이다. 지난 3월 딜라이브가 현대HCN에 서초디지털OTT방송을 매각할 때 금액은 335억원이었다. 가입자가 5만1000여 명인 것을 감안하면 가입자 1인당 65만원에 매각한 셈이다. 같은 기준을 딜라이브 가입자 전체(약 200만 명)에 적용하면 1조3000억원이 나온다.

딜라이브는 이 정도 금액을 고려 중인 것으로 알려졌지만 CJ헬로, SK브로드밴드 등은 수용하기 어렵다는 입장이다. SK브로드밴드, LG유플러스가 CJ헬로 인수를 추진할 때 거론됐던 금액이 1조원 수준이었다. 금액 산정을 두고 협상이 장기화하거나 결렬될 가능성도 배제할 수 없는 것으로 업계에선 보고 있다.

이승우/이동훈 기자 leeswoo@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트