남북 '의료 격차' 해소도 숙제

남북한 정상회담을 계기로 화해 분위기가 조성되자 국내에서 남북 보건의료 협력이 시급하다는 목소리가 커지고 있다. 국민의 건강권에 직접 영향을 미치는 현안이기 때문이다.

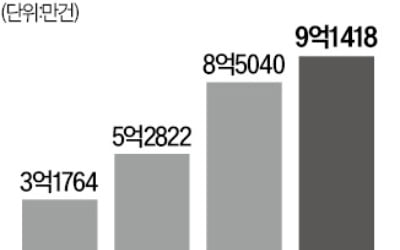

29일 통일부에 따르면 2000년 이후 매년 2000억원 수준을 유지하던 정부의 대북 지원은 2008년 이후 감소했고, 2016년 완전히 끊어졌다. 세계보건기구(WHO)를 통한 결핵백신 지원 등의 사업도 2015년 이후 중단됐다. 윤석준 고려대의대 예방의학교실 교수는 “2008년 박왕자 씨 피살사건, 2010년 천안함 사태 이후 남북 간 분위기가 냉각되면서 인도적 지원 등도 거의 중단됐다”고 말했다.

남북은 2007년 10·4 공동선언을 계기로 병원, 의료기구, 제약공장 현대화, 감염병 관리, 한의학 발전을 위해 협조한다는 합의안을 마련했다. 이후 북한 온정인민병원 현대화 사업, 기생충관리기술 전수 등이 이뤄졌다. 그러나 2010년 남북 교역을 중단한 5·24조치 이후 민간 차원의 보건의료 교류마저 자취를 감췄다.

북한 보건의료 교류사업에 참여했던 의사들은 건강격차가 심한 상태에서 남북 교류가 활성화되면 우리 국민의 건강에도 나쁜 영향을 줄 가능성이 높다고 지적한다. 북한에는 저개발국가에서 유행하는 세균성 감염병이 주로 유행한다. 남한에는 바이러스성 감염병이 많다. 남북 교류로 세균성 감염병이 남한에서도 나타날 수 있다는 우려다.

북한의 의사, 약사 등 보건의료인의 수준을 높이는 것도 숙제다.

1970년대 사회주의 보건의료체계를 구축한 북한은 1990년대 고난의 행군 시기를 보내면서 의료체계가 무너졌다. 탈북 의사들은 2000년대 중반 이후 약품 공급도 중단됐다고 전했다. 북한 주민의 건강 상태는 지난해 11월 귀순한 오모 일병을 통해서도 확인할 수 있었다. 당시 오씨를 치료한 이국종 아주대병원 외상외과 교수는 “(오씨에게서) 외과의사로서 20년 동안 볼 수 없었고, 교과서에서나 볼 수 있는 기생충이 나왔다”고 발표했다.

이지현 기자 bluesky@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[오늘의 arte] 독자 리뷰 : 당신의 미술 취향은 무엇인가요](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36523699.3.jpg)