국내 신약 개발 100년간 29개 불과

신약 후보물질 1000여개 중

임상 3상 100개도 안돼

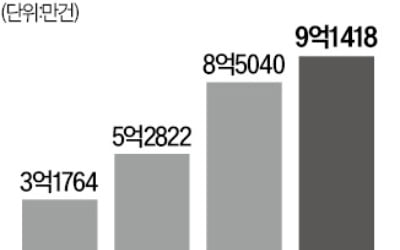

시장 규모도 점점 커지고 있다. 한국수출입은행에 따르면 글로벌 제약시장 규모는 지난해 약 1252조원에서 올해 1325조원으로 성장할 전망이다. 2021년에는 1573조원까지 커진다. 500조원 안팎인 자동차산업이나 반도체산업보다 훨씬 크다.

국내에 제약산업이 싹튼 지 100년이 넘었다. 그러나 지금까지 국내 제약회사가 개발한 신약은 29개에 불과하다. 약국에 가면 수많은 종류의 약이 있지만 대부분 제네릭(복제약)이다. 29개 신약이 모두 성공한 것도 아니다. 국산 신약 1호인 SK케미칼의 항암제 ‘선플라’는 판매 부진으로 2009년 생산이 중단됐다. 동화약품의 방사선 간암 치료제 ‘밀리칸’, JW중외제약의 발기부전 치료제 ‘제피드’ 등도 시장성을 잃으면서 사라졌다. CJ헬스케어는 농구균 예방백신 ‘슈도박신’에 대해 임상 2상 뒤 조건부 시판 허가를 받았으나 임상 3상 자료를 제출하지 못하고 허가를 자진 취하했다. 임상시험은 단계별로 1~3상이 있으며 3상이 끝나야 제품으로 최종 출시된다.

한국바이오협회에 따르면 국내 제약회사가 개발 중인 파이프라인은 지난해 11월 기준으로 1006개다. 이 가운데 전임상 단계에 있는 파이프라인이 356개, 파이프라인 도출 단계는 264개다. 임상 1상 158개, 임상 2상 105개, 임상 3상 98개 등이다. 단계가 올라갈수록 파이프라인 수가 급격히 줄어든다.

이승규 한국바이오협회 부회장은 “한국 같은 제약산업 후발주자가 글로벌 시장에서 성공하는 게 쉽지 않은 건 사실”이라면서도 “미래 먹거리를 마련하려면 신약 연구개발(R&D)에 승부를 거는 수밖에 없다”고 말했다.

양병훈 기자 hun@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[오늘의 arte] 독자 리뷰 : 당신의 미술 취향은 무엇인가요](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36523699.3.jpg)