싱겁게 끝나버린 '주파수 전쟁'

소문난 잔치에 먹을 것 없다…이통 3사 '승자의 저주' 학습효과

4개 주파수 낙찰가 2조1106억…예상가격 3조에 훨씬 못미쳐

정치논리가 부른 '흥행 실패'…황금주파수 700㎒ 일부

지상파 반발에 무상 배정…혼선·품질하락 우려에 입찰 안해

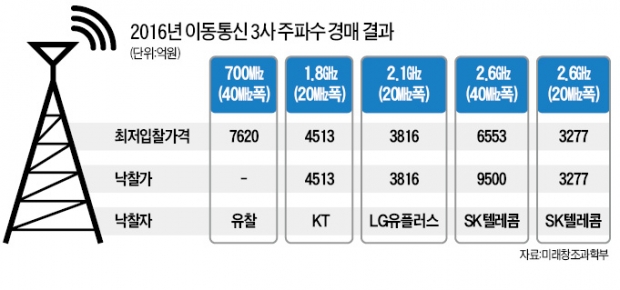

미래창조과학부는 올해 주파수 경매에서 1.8㎓(20㎒폭)는 KT가 4513억원에, 2.1㎓(20㎒폭)는 LG유플러스가 3816억원에 각각 최종 낙찰자로 선정됐다고 발표했다. 두 회사의 낙찰가는 최저입찰가격과 같다. 2011년과 2013년 경매 때와 달리 경쟁사의 낙찰 가격을 높이기 위한 ‘허수 베팅’ 등 상호 견제가 심하지 않았다는 얘기다. 다만 최저입찰가격이 6553억원이었던 2.6㎓(40㎒폭)만 2947억원 가격이 오른 9500억원에 SK텔레콤이 따갔다. 하지만 이 가격도 지난달 29일 경매 첫날 결과가 발표된 뒤 업계가 전망한 낙찰가(1조3000억원)에는 못 미친다.

미래부 관계자는 이날 “규칙상 2라운드(회차) 연속으로 입찰자가 없으면 경매가 끝난다”며 “추가 입찰이 들어오지 않아 당초 최장 8일로 예상했던 경매가 이틀 만에 끝나게 됐다”고 설명했다.

이동통신 3사는 이번 경매 결과에 만족스럽다는 반응을 보이고 있다. 3사 모두 골고루 무선 데이터 트래픽(정보량) 증가에 대응할 수 있는 광대역(40㎒폭 이상) 주파수를 확보했다는 것이다. 경쟁이 가장 치열할 것으로 예상됐던 2.1㎓ 대역에선 주파수 재할당 가격에 부담을 느낀 SK텔레콤과 KT가 일찌감치 베팅을 포기하면서 LG유플러스가 최저 입찰가격에 주파수를 따내는 성과를 거뒀다. 한 통신사 관계자는 “올해는 2013년 경매 때보다 2개 대역이 많은 5개 대역이 나와 상대적으로 전략적 선택지가 많았다”며 “경매 때마다 논란이 됐던 ‘승자의 저주’ 학습효과도 영향을 미친 것 같다”고 말했다.

◆주파수 세수 3200억원 줄어

이번 주파수 경매로 정부가 거둬들이는 돈은 2조1106억원이다. 2013년 경매 낙찰가(2조4289억원)와 비교해 3183억원 세수가 줄어든 것이다. 통신사들이 정부에 납부하는 경매대금은 45 대 55의 비율로 방송통신발전기금과 정보통신진흥기금으로 각각 귀속된다. 이 자금은 정보통신기술(ICT) 및 방송 콘텐츠 재원으로 활용된다.

올해 낙찰 가격이 줄어든 가장 직접적인 요인은 경매 대상 5개 대역 주파수 중 700㎒ 대역(최저입찰가 7620억원)이 유찰됐기 때문이다. 전성배 미래부 전파정책국장은 “과도한 주파수 낙찰가는 통신요금 인상 요인으로 작용할 수 있어 꼭 바람직하지는 않다”고 말했다. 전 국장은 “올해 SK텔레콤이 9500억원에 낙찰받은 2.6㎓ 대역도 2013년에 한 번 유찰됐다”며 “내년 이후 추가 경매에서 700㎒ 주파수의 상품성이 다시 부각될 것”이라고 말했다.

◆정치논리에 쪼개진 700㎒ 대역

통신업계 일각에선 700㎒ 주파수 유찰을 놓고 “예상했던 결과”라는 반응을 나타내고 있다. 700㎒ 대역은 당초 지상파 방송들이 사용(108㎒폭)하다가 2012년 지상파 방송의 디지털 전환과 함께 정부에 반납했다. 저주파수 대역이라 기지국 수가 적어도 전파가 멀리 도달할 수 있어 이른바 ‘황금주파수’로 불렸다.

정부는 당초 이 주파수를 모두 경매로 이동통신사에 줄 방침이었지만, 지상파 방송사들이 이에 강력히 반발하면서 지난해 주파수 일부를 UHD 방송용으로 지상파 방송에 ‘무상’ 배정했다. 이 과정에서 국회까지 개입해 정부에 압력을 행사했다. 통신업계 관계자는 “방송용과 통신용 주파수 간섭 문제로 통신 품질 저하 가능성이 끊임없이 제기돼 이동통신사들이 입찰을 꺼렸을 가능성이 크다”고 말했다.

이정호 기자 dolph@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[오늘의 arte] 독자 리뷰 : 당신의 미술 취향은 무엇인가요](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36523699.3.jpg)