입력2006.04.03 14:04

수정2006.04.03 14:06

휴대폰 생산업체인 스탠더드텔레콤의 경기도 안양 본사에는 요즘 적막감이 감돌고 있다.

휴대폰이 즐비하게 전시된 1층 접견실은 바이어들로 붐비는 곳이었으나 사람을 찾아보기 어렵다.

2층 사무실도 드문 드문 몇 명의 직원이 눈에 띌 뿐이다.

지난해 2천억원이 넘는 매출을 올렸던 이 회사는 중국 시장에서 국내 업체들간 출혈경쟁으로 고전하던 끝에 최근 부도를 맞았다.

화의를 통한 회생 방안을 찾고 있지만 전체 매출의 절반을 차지하는 중국시장에서 설땅을 잃어가고 있어 전망은 불투명하다.

이회사 관계자는 "중국의 중.저가 휴대폰 시장에서 중국업체들이 치고 올라와 한국기업 의존도가 크게 낮아진데다 사스까지 겹쳐 더욱 어렵다"고 털어놨다.

삼성전자나 LG전자 등 고급브랜드를 가진 업체의 경우 수출시장에서 꾸준한 성장세를 이어가고 있다.

하지만 내수위축에다 사스 여파에 따른 중국수출 부진으로 몇개월치 부품이 쌓이기 시작해 긴장하긴 마찬가지다.

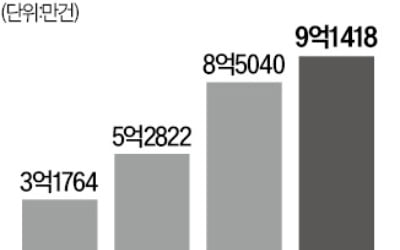

지난해 수출 6년만에 1백억달러어치를 해외시장에 내다팔아 캐시 카우(cash cow)역할을 해왔던 휴대폰 산업의 기반이 흔들리고 있는 것이다.

세계시장 석권을 눈앞에 둔 삼성전자 같은 메이저 업체는 큰 문제가 없지만 상당수의 중견·중소업체들은 사느냐 죽느냐의 기로에 놓이게 됐다.

◆중견·중소업체 위기=국내 중소휴대폰 업체들은 대부분 해외기업에 주문자상표부착생산(OEM)이나 제조자설계생산(ODM)방식으로 제품을 공급한다.

고유브랜드나 유통망이 없어 더 싼 값에 제품을 만드는 업체가 나오면 언제라도 거래선이 끊길 수 있다.

게다가 국내업체들이 해외에서 치열한 경쟁을 벌이면서 가격 하락과 수익성 악화라는 악순환이 이어지고 있다.

성장의 덫에 빠진 업체들도 많다.

휴대폰 산업은 핵심부품 부족으로 원자재를 몇개월 전에 구매해야 하는 특성상 자금부담이 큰 편이다.

따라서 한 모델만 실패해도 경영에 치명타를 주곤 한다.

스탠더드텔레콤이 전형적인 사례다.

지난해 2천2백86억원의 매출을 올려 한해전보다 외형을 1천억원 이상 늘리는 공격적인 경영전략을 구사했다.

하지만 주력시장인 중국에서 판매단가가 11% 하락한데다 내수 가격도 떨어져 7백억원대의 당기순손실을 기록했다.

휴대폰은 수명주기가 짧아 생산량을 크게 늘려 재고가 생기면 손실 처리되기 일쑤다.

세원텔레콤 텔슨전자 등 중견 업체들은 사옥매각 사업다각화 등으로 돌파구를 찾을 계획이나 성과를 거두지 못하고 있다.

휴대폰 연구개발(R&D) 업체들도 어렵기는 마찬가지다.

자체브랜드를 갖춘 LG전자마저 피해를 입었다.

중국 시장에서의 수익성 하락과 SK글로벌 사태의 여파로 LG전자 휴대폰 부문의 1·4분기 영업이익률은 지난해 같은기간(12.7%)보다 크게 하락한 5.7%에 그쳤다.

◆중국시장 불확실성 증가=중국 특유의 불확실성도 중소업체에는 큰 부담이다.

와이드텔레콤 김재명 사장은 "중국업체의 주문을 받아 생산을 했는데 신용장 개설을 늦추거나 이런 저런 문제를 제기하며 제품구입을 미뤄 헐값에 넘길 수밖에 없는 경우도 있다"고 말했다.

한국업체들이 중국 시장을 멍들게 한 단초를 제공한 점도 있다.

휴대폰 R&D업체인 인터큐브의 최선경 팀장은 "중국시장에서 한국업체들이 저가공세를 펼쳐 지난해까지 대당 평균 2백40∼2백60달러를 유지하던 휴대폰 값이 1백70∼1백90달러까지 떨어져 마진이 턱없이 박해졌다"고 설명했다.

이로 인해 지난 4월1일부터 20일까지 중국에 대한 휴대폰 수출실적은 작년 같은 기간에 비해 9.4% 줄어든 3천9백만달러에 그쳐 처음으로 감소세를 보일 것으로 추정된다.

◆내수시장도 위축=경기침체와 정부의 보조금 규제에 SK글로벌 사태까지 겹쳐 최악의 상황에 놓였다.

지난해 하반기 월 1백30만대 안팎에 이르던 휴대폰 수요가 4월에는 88만대 선으로 30% 이상 줄어든 것으로 추정된다.

당초 1천5백만대 규모로 예상했던 올해 휴대폰 시장 규모는 1천3백만대 미만으로 줄어들 전망이다.

김남국·고성연 기자 nkkim@hankyung.com

![[오늘의 arte] 독자 리뷰 : 당신의 미술 취향은 무엇인가요](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36523699.3.jpg)