"왜 팔았지?"…뒤늦게 엔비디아 쓸어담는 월가

1분기에 비중 축소했다가 '후회'

"기술주 랠리 이젠 놓치지 않는다"

빅테크 주식 공격적으로 사들여

○‘엔비디아 랠리’ 이제라도 올라타자

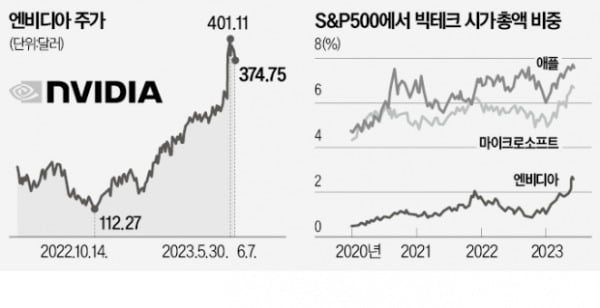

파이낸셜타임스(FT)는 대형 자산운용사 펀드매니저들이 엔비디아 주식 매집에 열을 올리고 있다고 7일(현지시간) 보도했다. 엔비디아 주가가 올 들어 이날까지 156.4% 급등한 가운데 1분기에 포트폴리오에서 엔비디아를 덜어낸 자산운용사들은 랠리에서 소외됐기 때문이다. 펀드매니저들은 인공지능(AI) 열풍의 중심인 엔비디아에 더해 반도체기업 AMD, 반도체 상장지수펀드(ETF) 등 AI 관련주를 공격적으로 사들이고 있다.1분기와는 분위기가 완전히 달라진 것이다. 연초 자산운용사들은 엔비디아를 홀대했다. 스테이트스트리트, 피델리티, 아문디, 컬럼비아스레드니들, 루미스세일리스 등은 1분기에 포트폴리오에서 엔비디아 주식 비중을 과감하게 축소했다. 지난해 말까지 엔비디아 주가가 이미 과도하게 상승했다고 판단했기 때문이다. 이들은 엔비디아 주식 풋옵션도 대거 매수했다. 풋옵션은 주식을 특정 시점에 미리 정한 가격으로 매도할 수 있는 권리로, 주가 하락을 예상할 때 주로 투자 대상이 된다.

그러나 엔비디아가 지난달 24일 시장 추정치를 웃돈 1분기 실적과 긍정적인 가이던스(전망치)를 제시하면서 자산운용사들은 엔비디아 주식 확보에 뛰어들게 됐다. 1분기 실적 발표 직후 자산운용사의 뮤추얼펀드와 헤지펀드는 엔비디아를 비롯한 AI 관련주를 공격적으로 사들이기 시작했다. 이는 최근 엔비디아 시가총액이 1조달러를 넘어선 이유 중 하나로 꼽힌다. 풋옵션이 아닌 콜옵션(주식을 특정 시점에 미리 정한 가격으로 매수할 수 있는 권리) 매수도 늘렸다.

수요 대비 공급이 부족한 탓에 엔비디아 주식 매매 계약은 소규모로 자주 체결되고 있다고 FT는 전했다. 엔비디아 주식의 하루 거래량은 평균 320억달러(약 41조6000억원)로 이전의 두 배 이상으로 늘었지만, 매도자가 많지 않아 원하는 만큼 매수하지 못하는 경우가 잦은 상황이라는 설명이다. 다수 펀드는 알고리즘을 활용한 프로그램 매매에 뛰어들었다. 스튜어트 카이저 씨티그룹 미국 주식 거래 전략 책임자는 “기술주의 극적인 랠리를 그 누구도 놓치고 싶어 하지 않는 분위기”라고 평가했다.

○강세장 이끄는 8개 기술주

엔비디아가 주도한 ‘AI 랠리’를 놓친 펀드의 투자 수익률은 저조했다. S&P500지수 내 엔비디아의 비중은 지난해 말 1.1%에서 현재 2.7%까지 올라갔는데, 대다수 뮤추얼펀드 포트폴리오에서 엔비디아 비중은 이보다 낮아서다.엔비디아를 비롯한 8개 대형주가 미국 증시를 주도하는 분위기와 무관하지 않다. 월스트리트저널(WSJ)은 엔비디아, 애플, 마이크로소프트(MS), 아마존, 메타(옛 페이스북), 알파벳(구글 모회사), 테슬라, 넷플릭스 등이 강세장으로의 전환을 주도하고 있다고 분석했다. WSJ는 “이들 주식은 미국 중앙은행(Fed)의 정책에 전혀 영향을 받고 있지 않은 듯하다”고 평가했다. 이들 기술기업의 재무구조가 건전하고, AI 수혜 기대가 커서다.

위험 요소도 있다. 최근 투자 열기가 과도해지면서 엔비디아 등의 주가가 고평가될 가능성이 크고, 경기 침체에 취약할 수 있다고 WSJ는 지적했다. 알파벳, 메타 등은 온라인 광고 의존도가 높아 경기의 영향을 받는다. 넷플릭스 구독자나 아마존 쇼핑몰 이용자 또한 경기 침체 국면에서 소비를 줄일 수 있다. 회사 규모가 커지면서 반독점 규제의 대상이 될 가능성도 있다.

장서우/신정은 기자 suwu@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

!['매그니피센트7' 실적 먹구름…지수 혼조 [뉴욕증시 브리핑]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/01.36519299.1.jpg)

![AI에게 말해보세요 "문제 풀기 전에 심호흡 한번 하자" [WSJ 서평]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/01.36512304.3.jpg)