'꿈과 희망'의 디즈니 배후에 도사린 권력다툼 [김리안의 글로벌컴퍼니]

차펙式 조직 개편으로 '내부 불만' 팽배

'하나의 디즈니'를 꿈꾸는 차펙號 디즈니

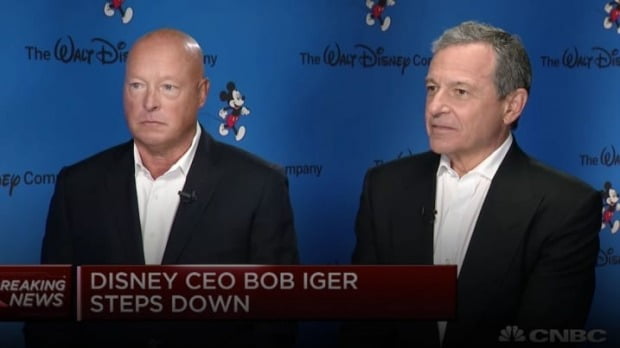

'전설 수장' 밥 아이거의 긴 그림자

발단은 2020년 4월 아이거가 뉴욕타임스의 한 기자에게 보낸 이메일이었다. 코로나19로 전 세계 디즈니 테마파크가 셧다운되는 등 위기감이 고조되던 무렵이었다. 당시 아이거는 "디즈니에 이처럼 대형 위기가 찾아온다면 나는 당연히 차펙을 도울 것"이라고 밝혔다. 그러나 디즈니 관계자들에 따르면 "아이거가 수장직을 내려놓기로 했으면서 '꼬리가 긴 작별인사'를 하는 탓에 나를 계속 2인자로 만든다"는 생각에 차펙이 불쾌해했던 것으로 전해진다.이후 조직 재개편이나 마블 영화 '블랙위도우'의 주연 배우 스칼렛 요한슨의 출연료 관련 소송 등 회사의 굵직한 문제들을 놓고 2차 갈등이 발생했다. 차펙이 아이거와 일절 상의 없이 결정을 내렸기 때문이다. 디즈니 임직원들은 "중요 경영진이 한목소리를 내지 않는다는 게 분명해진 사건들이었다"고 전했다.

아이거는 올해 1월부터 이사회 의장직에서도 물러나면서 디즈니 왕국을 완전히 떠났다. 이와 관련해 작년 연말 아이거가 50명 가량의 소규모 인원만 초대해 열었던 작별 파티에서의 에피소드도 미국 미디어 산업에서 공공연하게 떠돌고 있다. 당시 아이거는 디즈니 현직 임직원들의 공로를 치하하면서도 차펙에 대해선 별다른 언급을 하지 않았던 것으로 전해졌다. 두 사람이 파티 내내 대화 한 마디 나누지 않는 어색한 장면도 계속 연출된 것으로 알려졌다.

CNBC는 "아이거의 그림자에서 벗어나기로 한 그의 결정은 대담했지만, 회사 회장이자 대주주인 '디즈니 아이콘'에 맞서고자 했던 건 차펙 자신을 고립되게 만들기도 했다"고 지적했다. 아이거는 미디어 업계의 전설적인 인수합병(M&A) 사례로 꼽히는 픽사(2006년), 마블(2009년), 루카스필름(2012년), 21세기폭스(2019년) 인수 등에 연달아 성공하며 디즈니 왕국을 확장한 아이콘으로 추앙을 받고 있기 때문이다.

차펙의 조직 再개편

차펙은 2020년 10월 조직을 대대적으로 개편해 또 다른 내부 잡음을 발생시켰다. 자신의 오른팔이자 뉴미디어 엔터테인먼트 배급 그룹(DMED) 사장인 카림 다니엘에게 막강한 권한을 쥐어준 게 화근이었다. 차펙은 디즈니 부문장들이 누리고 있던 손익계산(P&L) 등 예산권뿐만 아니라 디즈니 산하 여러 배급 플랫폼 간의 콘텐츠 결정권 등을 다니엘 사장에게 넘겼다.이는 2018~2019년 무렵 OTT 플랫폼 디즈니+(디즈니플러스)를 출시할 당시 아이거가 구상한 조직 개편과 크게 다르지 않았다. 당시 아이거는 넷플릭스 등을 거친 로버트 킨클 유튜브 최고사업책임자(CBO)를 극비리에 만났다. 킨클은 아이거에게 "테크기업처럼 콘텐츠와 유통(배급) 조직을 분리 운영하라"고 조언했다.

CNBC는 "통제권한을 스트리밍 서비스 책임자에게서 콘텐츠 책임자인 다니엘 DMED 사장에게 넘기기로 한 것에 차이점이 있을 뿐, 차펙의 조직 구상은 아이거 방식과 크게 다르지 않았다"고 분석했다. 그러나 이 같은 조직 재개편으로 예산권 등을 뺏긴 디즈니 임원들 사이에서 불만이 터져나왔다. 디즈니 그룹의 또 다른 OTT 훌루(Hulu)를 이끌던 켈리 캠벨이 지난해 NBC유니버설의 OTT인 '피콕'으로 적을 옮긴 것이 디즈니 내부 잡음이 극에 달했음을 보여주는 사례다.

다만 내부 잡음과 별개로, 차펙이 당시 구조조정을 통해 "스트리밍이 디즈니의 새로운 우선사업"이란 점을 대내외에 분명히 알렸다는 평가를 받는다. 다니엘 사장에게 다양한 통제권을 맡김으로써 디즈니의 결정 사항들을 더 효율적으로 이끌 수 있게 됐다. 최근 픽사 애니메이션 '메이의 새빨간 비밀'을 디즈니+에서 개봉시키기로 한 결정도 이 같은 체제 덕분에 단 몇주 만에 이뤄졌다.

"아이거가 아니어도 괜찮아"… '하나의 디즈니'를 향해

기존의 콘텐츠 배급 모델이 사라지고 스트리밍이 지배하는 디지털 세계에서 디즈니가 살아남기 위해 차펙이 해결해야 하는 숙제들은 산적하다. 디즈니+, ESPN+, 훌루 등 디즈니 산하의 모든 스트리밍 서비스 등에서 광고를 판매하기 위한 백엔드 기술을 구축하는 것부터 해결해야 한다. 차세대 가상세계인 메타버스에 관해 차펙이 제시한 청사진도 새로운 수장을 임명한 것 외에는 아직 명확하지 않다는 한계점이 분명하다.

차펙은 자신의 체제 하에서 '하나의 디즈니'를 꿈꾼다. 사람들이 조금 더 체계화된 '디지털 디즈니 경험'을 소비할 수 있도록 만드는 게 그의 목표다. 디즈니+ 같은 OTT에 로그인하거나 온라인 디즈니 스토어에서 상품을 구매하는 일도, 디지털 컨시어지 서비스 '지니'를 통해 디즈니 테마파크 경험을 관리할 수 있게 하는 것도 차펙이 꿈꾸는 디즈니 왕국의 미래 모습이다. 차펙 시대의 디즈니가 아이거를 완전히 지워낼 수 있을지 두고 볼 일이다.

김리안 기자 knra@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![디즈니 애니메이션서 '레즈비언 키스' 장면 보게 될까? [김동욱의 하이컬처]](https://img.hankyung.com/photo/202203/01.29357851.3.jpg)

![[오늘의 arte] 예술인 QUIZ : 단편 '일러두기'로 이상문학상 수상](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36512057.3.jpg)