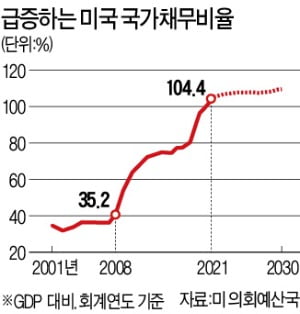

美 국가채무비율 50→100%…고작 10년 걸렸다

내년 국가채무 22조달러

75년 만에 GDP 추월 전망

올해 재정적자 3.3조달러

일각선 "기축통화국 감당 가능

한국·그리스 상황과는 달라"

올해 재정적자 3조3000억달러

경기 하강을 막으려고 ‘코로나 지원금’ 등 정부 지출을 늘린 게 가장 큰 배경으로 꼽힌다. 올 3월 17조7000억달러였던 총 채무는 3개월 만에 15.8%(2조8000억달러) 급증했다. 이에 비해 4~7월 세수는 작년 동기 대비 10% 감소했다. 전국적인 경제 봉쇄령 탓이다. 그 결과 올해 재정적자가 3조3000억달러에 이를 것이라고 CBO는 분석했다. 작년의 3배에 달하는 규모다.

채무비율 증가 속도는 특히 우려스럽다는 지적이다. 2008년 35.2%였던 국가채무비율은 금융위기 후 2010년 52.3%로 급등한 뒤 2013년 70.3%로 치솟았다. 이후 작년까지 77.4%로 완만히 상승하다가 올해 98.2%로 급등할 것이란 게 CBO의 예상이다. CBO는 국가채무비율이 2023년 107%로 역대 최고치를 경신한 뒤 2030년 109%가 될 것이라고 예측했다.

뉴욕타임스는 이날 “국가채무 문제를 제대로 챙기는 정치인이 없다”고 비판했다. 도널드 트럼프 대통령 역시 2016년 대선 때 “8년 안에 모든 빚을 갚겠다”고 공언했으나 균형 재정 달성엔 관심이 없다고 비판했다.

“감당 못해” vs “기축통화국인데”

미국의 채무 증가세가 지나치게 빠르다는 지적과 함께 한국 등과 달리 기축통화국인 만큼 감당할 여력이 있다는 의견이 맞선다. 싱크탱크인 맨해튼정책연구소의 브라이언 리들 선임연구원은 월스트리트저널 인터뷰에서 “초저금리 덕분에 이자 부담을 덜게 됐더라도 이 정도로 빨리 치솟는 채무를 감당하긴 어렵다”고 지적했다. 10년 후 미국 정부가 갚아야 할 이자만 연 1조달러에 달할 것이란 게 그의 추산이다. 고령화로 총 채무를 줄여 나가는 게 쉽지 않을 것이란 점에서다. 마이클 피터슨 피터슨재단 최고경영자(CEO)는 “미래 세대들이 엄청난 빚 감축 압박에 시달릴 것”이라고 우려했다.하지만 이탈리아, 그리스와 달리 미국의 국가채무는 큰 문제가 되지 않는다는 반론도 있다. 세계 경제가 기축통화인 달러를 기반으로 움직이는 데다 ‘경제 패권국’인 만큼 충분히 감당할 수 있다는 논리다. 골드만삭스의 잔 해치우스 수석이코노미스트는 “국가채무비율이 200%를 훌쩍 넘는 일본이 금융·재정 위기를 겪지 않는 이유는 엔화가 국제 통화이기 때문”이라며 “미국은 일본보다 훨씬 좋은 위치에 있다”고 설명했다. 피터 피셔 다트머스대 교수는 “미국 신용으로 100년짜리 국채나 영구채를 발행해도 시장에서 얼마든지 소화가 가능하다”고 했다.

초저금리 기조가 수년간 지속될 것으로 보이는 점도 긍정적인 요인이다. 미국 연방정부 채무가 급증했지만 순이자 비용은 작년 3750억달러에서 올해 3380억달러로 오히려 줄어들 것으로 추산됐다.

뉴욕=조재길 특파원 road@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[종합] 美 신규 실업수당 청구 100만건 아래로…통계방식 조정 탓](https://img.hankyung.com/photo/202009/01.22473893.3.jpg)