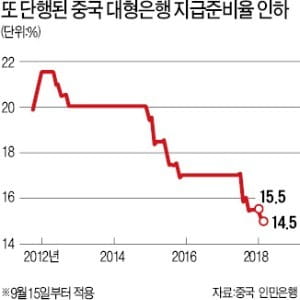

금리 올리자니 실물경기엔 毒…中, 경제정책 '딜레마'

경기부양 위해 금리 내릴 판인데

자본이탈 막을 긴축정책도 '고민'

일부 전문가는 다른 신흥국 중앙은행과 마찬가지로 인민은행도 적정한 수준으로 금리를 올릴 필요가 있다고 지적했다. 딩솽 스탠다드차타드은행 이코노미스트는 “대출금리를 0.05%포인트 정도 인상하더라도 중국 실물경제에 주는 타격은 크지 않고 환율 안정에도 도움이 될 것”이라고 지적했다.

하지만 가뜩이나 투자와 소비가 위축된 상황에서 통화 긴축까지 겹치면 실물경제에 치명적인 악영향을 미칠 수 있다는 반론도 적지 않다.

중국의 분기별 경제성장률은 지난해부터 계속 떨어지는 추세다. 미국과의 통상전쟁이 심화되면서 중국 경제를 떠받쳐온 제조업 경기둔화 조짐도 뚜렷하다. 지난달 중국의 제조업 구매관리자지수(PMI)는 50.8로 4개월 연속 전달치를 밑돌았다. 국유기업보다 상대적으로 규모가 작은 민간기업을 대상으로 하는 차이신 제조업 PMI도 지난달 50.0을 기록하며 15개월 만에 최저 수준으로 떨어졌다. 올 들어 8월까지 고정자산투자 증가율은 5.3%로 1995년 이후 최저 수준으로 추락했다.

베이징=강동균 특파원 kdg@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트