월가 뒤흔든 스냅의 '의결권 없는 주식'

20대 창업자 경영권 보호 위해 의결권 없는 주식만 일반 공모

미국 기관투자가들은 반발…"S&P, MSCI 지수서 빼라" 압박

구글·페북은 차등의결권 도입…다양한 경영 방어권 장치 허용

6일(현지시간) 로이터통신에 따르면 일부 대형 자산운용사 대표들은 S&P다우존스와 MSCI 측에 스냅을 지수에 편입시켜서는 안 된다고 압박했다. 스냅이 의결권 없는 주식만 공모해 기관투자가가 스냅의 경영 전략이나 임원 임금 등에 전혀 영향력을 발휘할 수 없기 때문이다.

에이미 보러스 미국 기관투자가협회(CII) 부회장은 “스냅은 기업을 공개했다고 하지만 일반 주주의 목소리는 듣지 않겠다는 태도”라며 “앞으로 스냅과 같은 방식의 기업공개가 이뤄지지 않도록 이번주 S&P, MSCI 측과 협의할 것”이라고 말했다.

데이비드 블리처 S&P지수 대표 겸 지수산정위원회 위원장은 “통상 기업공개를 한 기업은 6~12개월까지는 지수에 신규 편입하지 않는다”며 “향후 스냅의 기업지배 구조를 살펴볼 시간이 필요하다”고 밝혔다. 그는 “(기업 의사결정 과정에서) 누가 투표하느냐가 이슈”라면서 “투자자가 얼마나 많은 영향력을 행사할 수 있는지 고민해 볼 필요가 있다”고 설명했다. MSCI 측도 기관투자가들의 의견을 수렴한 뒤 지수 편입 여부를 결정할 예정이다.

◆발행 물량보다 10배 수요 몰려

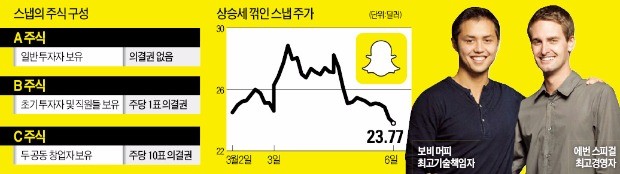

스냅이 IPO를 하면서 발행한 2억주의 신주(新株)는 모두 의결권이 없는 A주다. 에번 스피걸과 보비 머피 두 공동 창업자는 주당 10표의 의결권이 있는 C주식을 보유하고 있다. 두 사람의 의결권은 90%에 달한다. 초기 투자자와 직원들에게는 주당 1표의 의결권이 있는 B주식이 배정됐다. 스냅은 두 창업자가 세상을 떠난 뒤 C주식이 자동으로 B주식으로 바뀌도록 했다. 두 사람의 경영권과 의결권을 보호하기 위한 장치다.

이 때문에 IPO 과정에서도 논란이 적지 않았다. “누가 의결권 없는 주식을 사려 하겠느냐”는 비판이 나왔다. 일각에서는 스냅의 IPO가 차질을 빚을 것이란 우려도 제기됐다. 하지만 결과는 성공적이었다. 수요가 발행 물량보다 열 배 이상 몰리면서 스냅 공모가는 주당 17달러를 기록했다. 회사 측이 목표로 한 14~16달러를 웃돌았다. 상장 첫날 스냅 주가는 24.48달러로 공모가 대비 44% 상승 했다. 6일 기준 주가는 23.77달러다.

◆다른 IT 기업은 차등의결권 도입

미국에서 IPO를 하면서 의결권이 없는 주식을 발행한 기업은 스냅이 처음이다. 다른 정보기술(IT) 기업들은 IPO 과정에서 차등의결권을 도입했다. 차등의결권은 창업주가 자신의 지분율을 희석시키지 않고도 외부 자금을 끌어들일 수 있는 게 장점이다.

구글의 모회사 알파벳은 주식을 A형과 B형으로 나눴다. A형은 주당 1표의 의결권을 갖는 보통주다. 래리 페이지, 세르게이 브린, 에릭 슈밋 등 공동 창업자들이 보유한 B형의 의결권은 A형의 10배에 이른다. 페이스북 역시 A주와 B주로 발행됐다. B주에는 주당 10표의 의결권이 주어졌다. B주는 저커버그를 비롯해 페이스북의 주요 임원이 갖고 있다. 저커버그는 B주의 85%가량을 보유하고 있다.

강동균 기자 kdg@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[포토] 캠핑장 날아간 삼성…"이동식 스크린으로 영화 봐요"](https://img.hankyung.com/photo/202404/AA.36471941.3.jpg)

![넷플릭스, 가입자 순증 꺾였다…악재 쏟아진 기술주 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240419072033320.jpg)

![[단독] "경영보다 돈"…아워홈 매각 손잡은 남매](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36472890.1.jpg)