고용 등 경기회복 기대감에 미·독 채권금리도 연일 급등

4일(현지시간) 뉴욕시장에서 미 국채가격의 지표가 되는 10년물 금리는 3bp(1bp=0.01%포인트) 오른 연 2.15%에 마감했다. 지난달 27일 연 1.92%에서 6거래일 만에 23bp나 오르면서 지난 3월9일의 연 2.19% 이후 최고를 기록했다.

그동안 채권가격이 급격히 오른 탓도 있지만 미 경기가 2분기 큰 폭의 반등세를 보이며 중앙은행(Fed)이 9월에 기준금리를 올릴 것이라는 전망이 높아진 데 따른 영향이 컸다. 이날 나온 미국의 3월 공장주문이 전월 대비 2.1%나 증가하면서 시장 예상치를 웃돌았고, 8일 나오는 4월 고용동향에서도 신규 일자리가 전달의 두 배가량(약 23만개) 증가했을 것이라는 예측이 국채 매도(금리 상승)로 이어지고 있다.

채권 금리가 오르면 채권가격이 떨어져(수익률은 상승) 이전에 상대적으로 비싼 가격에 채권을 산 투자자들은 손해를 본다. 금리 상승이 임박했다고 판단한 투자자들은 채권을 팔아 손실을 줄이려고 하기 때문에 채권가격은 계속 하락한다.

월스트리트저널(WSJ)은 Fed가 1분기 경제성장률 잠정치(0.2%)가 예상을 크게 밑돈 것은 일시적이라는 점을 강조했다고 보도했다. 이코노미스트들도 미국 성장률이 여름에 큰 폭으로 뛰어오르는 과거 패턴이 올해도 되풀이될 것으로 전망했다고 전했다.

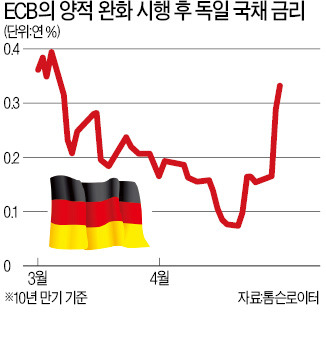

독일 국채(분트) 금리도 최근 반등세를 보이고 있다. 10년물 분트 수익률은 이날 연 0.45%로 마감, 지난 1월21일 이후 최고치를 기록했다. 지난달 20일 연 0.07%에서 2주일(10영업일) 만에 38bp나 급등했다. 독일은 지난달 인플레이션율이 0.3%(연율 기준)를 기록, 전달(0.1%) 대비 확실한 오름세를 보였다.

우희성 국제금융센터 연구원은 “자산시장 과열 등 통화정책 완화가 가져온 부작용에 대한 경계감이 커지고 있다”며 “투자자들의 관심도 유동성보다는 펀더멘털(경제적 기초여건)로 이동하면서 자산가격의 급격한 조정이 일어날 가능성이 높다”고 말했다.

뉴욕=이심기 특파원 sglee@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[속보] "이스파한서 초소형 비행체 파괴해 폭음 발생"[이란 매체]](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36426473.3.jpg)

![‘차이나 머니’ 떠나자 스위스 시계 수출도 급감[한경제의 신선한 경제]](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36470516.3.jpg)

![넷플릭스, 가입자 순증 꺾였다…악재 쏟아진 기술주 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240419072033320.jpg)